В Стеклянном зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на интригующую тему «Доверяет ли учёным общество?».

В ней приняли участие академик РАН, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, научный руководитель Исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов и — заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Интереса много, знаний мало

Первым выступил Игорь Задорин, представивший любопытную презентацию. На её основании он назвал отношение россиян к науке «противоречивым»:

«Больше половины респондентов стабильно заявляют о том, что они в той или иной степени интересуются. При этом, правда, по другим нашим вопросам сразу видно, что этот интерес, так скажем, пассивный».

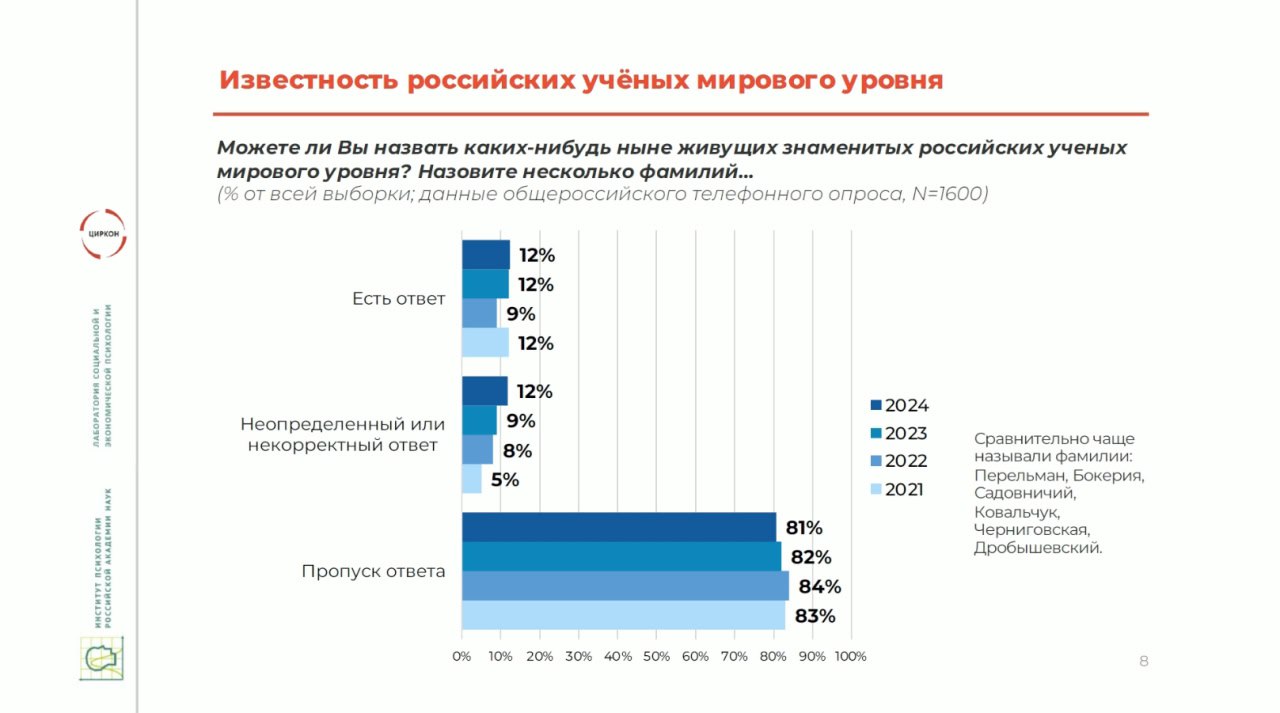

Пассивность эта проявляется хотя бы в ответе на вопрос «Знаете ли кого-нибудь из ныне живущих российских учёных мирового уровня? Можете ли назвать какие-либо фамилии?». Хоть какую-нибудь фамилию называет только каждый десятый, да и то, как правило, популяризаторов, «учёных из телевизора»: «присутствуют и Бокерия, и Рошаль, и, с позволения сказать, доктор Мясников», грустно констатировал Задорин.

Та же ситуация с важнейшими достижениями науки, хотя вопрос задавался уже не по России, а по всему миру. Тут около 40% «интересующихся» не могут назвать вообще ничего, хотя мы живём в чрезвычайно интересное и насыщенное время.

Кроме того, доверие к науке, позитивное к ней отношение характерны в первую очередь для людей старшего возраста, которые помнят если не Курчатова, то хотя бы Сахарова.

Есть, впрочем, и хорошие новости: доверие к Российской академии наук как учреждению в обществе исключительно высоко: «в самом топе, наравне с президентом и российской армией» – и это при том, что о науке респонденты рассуждают существенно свободнее. А среди ассоциаций, которые вызывает у них РАН, выделяется «гордость». Да, люди хотят гордиться своей наукой, такая потребность в обществе есть, и учёные вместе с популяризаторами обязаны эту благородную потребность удовлетворять.

На этой оптимистичной ноте Задорин передал слово коллеге из ВЦИОМА Степану Львову.

Престиж растёт, но денег хочется

Львов начал с того, что конкретизировал казус с незнанием фамилий учёных. Согласно опросу ВЦИОМа, при слове «учёный» у людей всплывают следующие ассоциации:

1. Социальный образ – человек умный, образованный, грамотный, высокоинтеллектуальный.

2. Дмитрий Менделеев.

3. Альберт Эйнштейн.

Именно эти две, как выразился Львов, «иконы стиля» и являются наукой в понимании простого российского гражданина. Но в этом есть и нюанс: для нашего соотечественника учёный – это однозначно мужчина (возможно, сказывается влияние советских фильмов 1970-80-х годов, полагает Львов).

А в целом престиж профессии учёного растёт, подчеркнул докладчик. То есть сигналы в общество идут, и они там воспринимаются адекватно. Но при этом уважение к близкой по своей сути профессии инженера, во-первых, стабильно выше, во-вторых, быстрее растёт: «Это значимая профессия, которая создаёт новые технологии, технику, внедряет её, способствует развитию страны».

Отсюда – очень приятный факт: три четверти опрошенных, у которых есть несовершеннолетние дети, хотят, чтобы их дети пошли в науку или технологии. Особенно их привлекают профессии программиста искусственного интеллекта, инженера-робототехника и биоинженера.

Но есть и ложка дёгтя под названием «низкие зарплаты». Люди отдают себе отчёт в том, что младший научный сотрудник, умный человек с престижным вроде бы дипломом хорошего вуза, зарабатывает в НИИ в два раза меньше, чем только что приехавший из солнечной Киргизии таксист. И если относительно инженеров этот стереотип постепенно рассасывается, но образ «нищего молодого учёного» прочно владеет массами. Хотя финансирование науки увеличивается значительно быстрее инфляции.

И вот с этим представлением необходимо бороться: ростом как зарплат, так и информированности населения.

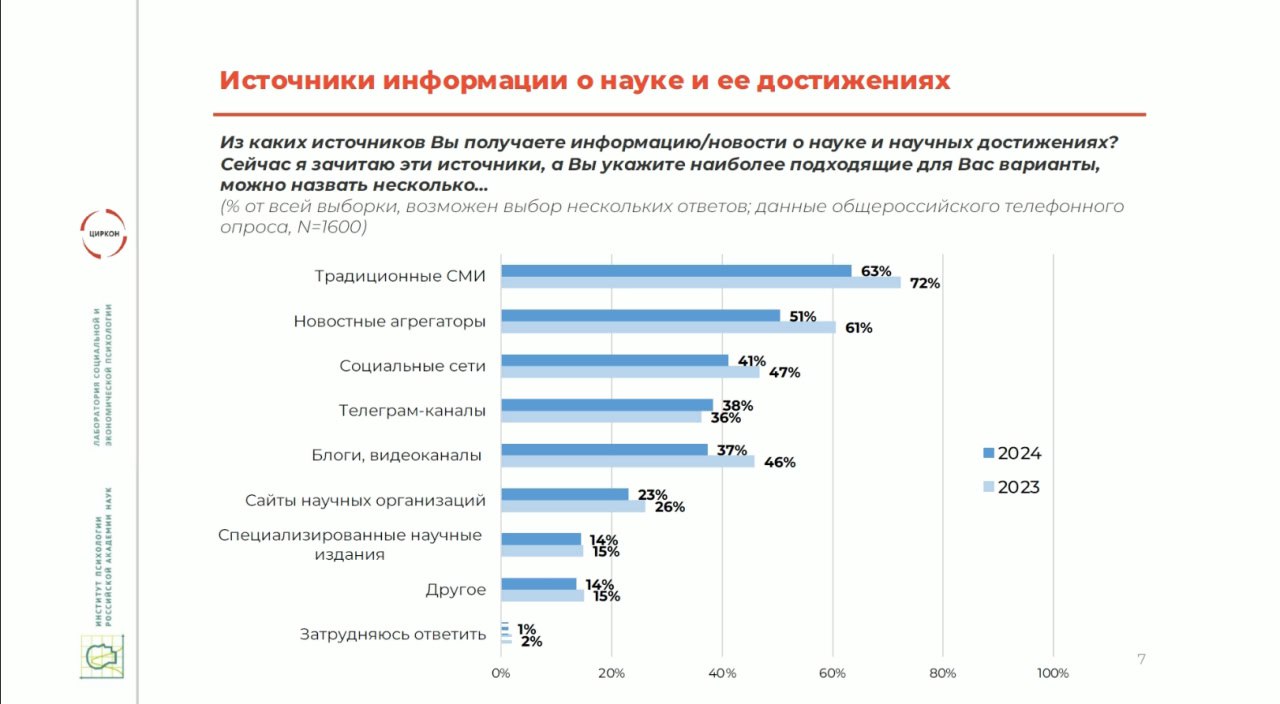

Забыли физику: виноваты ведьмы

Третьим выступил Тимофей Нестик из Института психологии РАН. И сразу же начал со скрытого упрёка нам, журналистам: «Доверие к науке с 2022 года выросло, а вот интерес к новостям о научных открытиях снизился». Впрочем, продолжил он, это типичная картина для времени кризисов – людей начинают больше волновать актуальные новостные сводки и решение сиюминутных проблем.

Более того, интерес к новостям о научных достижениях «на самом деле подстёгивается не только надеждами на технологический прогресс, но и связанными с ним страхами, различными видами технофобии». Кстати, интерес к паранормальным сущностям вплоть до банальных гадалок в последнее время тоже растёт.

«Мы не видим позитивной динамики в научной грамотности. В среднем из 14 тестовых вопросов горожане правильно отвечают на 8». И при этом хуже всего динамика в вопросах, связанных с физикой. И хуже всего дела обстоят у молодёжи. Это объективный факт. И связан он не только с уровнем преподавания в школах:

«Научная грамотность поддерживается определённым мировоззрением. И наши исследования говорят о том, что это мировоззрение, основанное на интересе к долгосрочному будущему, на представлении об обществе как сложном, а о человеке как внутренне противоречивом. Научная грамотность отрицательно связана с верой в предопределённость судьбы и в сверхъестественное. А у нас по городской выборке 39% верят в то, что ведьмы и колдуны существуют».

Наиболее негативно на доверие к науке влияет, по мнению Нестика, околонаучный популизм, убеждение в оторванности учёных от простых людей и «вера в то, что нужно разобраться, чем они там занимаются за наши деньги». А вот доверие к учёным сильнее всего зависит от доверия к социальным институтам в целом, от интереса к будущему, потребности в познании и общей уверенности россиян в своих силах.

Нестик убеждён, что для роста доверия россиян к науке следует поднять её общественную значимость – в частности, активнее задействовать Академию наук при принятии важных государственных решений. И на этой высокой ноте слово получил вице-президент той самой Академии Степан Калмыков.

Дело не в именах, а в рейтингах

Видный учёный указал, что популяризация науки с точки зрения Академии преследует две цели.

Первая – «влияние на наших маленьких сограждан, школьников, студентов – для того, чтобы они выбирали те профессии, которые очень нужны стране. Нужно показывать, что, выбирая науку или инженерные специальности, ты становишься успешным человеком, ты занимаешься интереснейшими вещами».

Второе – это просветительская деятельность. Здесь «Эти веры в какие-то паранормальные вещи, паранормальные эффекты, с одной стороны, кажутся безобидными, а с другой стороны, люди массово начинают лечиться от тяжёлых заболеваний непонятно чем, и это уже становится социальной проблемой».

После этой декларации Калмыков указал, что незнание людьми имён современных учёных – совсем не такой ужас, как может показаться:

«Вы знаете, я как ученый-химик, задумался бы, если бы меня спросили, какие имена сейчас самые великие. Я бы назвал, например, людей совсем не публичных, о которых никто не знает. И вы спросите, кто пять лет назад получил Нобелевскую премию по химии – я не вспомню».

Люди знают тех, кто мелькает в СМИ, а настоящие учёные, продолжил Калмыков, «не скажу, что они социопаты, но, во всяком случае, не столь открыты обществу и не столь широко доводят результаты своей работы и деятельности до общества, как, может быть, нам и хотелось бы».

А потом снова последовал, как выразился академик, камень в огород крупных средств массовой информации, прежде всего телевидения: «Я понимаю, что ключевым фактором выбора передач являются рейтинги. Интереснейшие научные передачи никогда не выйдут в прайм-тайм, они всегда по остаточному принципу. И отсюда совершенно понятный результат. Журналистам проще выдать за науку какие-то паранормальные вещи, которые поражают людей».

* * *

Всё так, всё верно. Хороший разговор, много высказываний, которые надо принять во внимание и людям, интересующимся наукой, и профильным журналистам.

И один практический вывод можно сделать прямо сейчас. Не смотрите телевидение. Читайте «Поиск».