«Советский атомный проект», и в первую очередь его военная часть, — проект по созданию в СССР атомной бомбы — настоящая эпопея, в которой слились воедино мощнейший интеллектуальный потенциал отечественной науки, героизм советской разведки, и труд сотен тысяч простых людей, каждый из которых внес свой вклад в выживание мира.

Советский проект по созданию атомной бомбы стал ответом на аналогичные разработки Германии, Великобритании и США — вынужденной мерой, к которой пришлось прибегнуть, чтобы сохранить безопасность страны. Вклад успешного атомного проекта в обороноспособность СССР трудно переоценить: наличие этого оружия спасло не только нашу страну, но и весь мир, стоявший на грани третьей мировой и глобальной военной катастрофы.

Август 1945 года. С момента капитуляции фашистской Германии прошло чуть менее трех месяцев… Кажется, что наконец-то наступает такой долгожданный мир… Но сначала 6, а потом 9 августа планету облетают информационные сообщения: при бомбардировке все еще не капитулировавшей Японии США применили ядерные бомбы, продемонстрировав всему человечеству мощнейший на тот момент вид вооружения.

Недавний союзник СССР мгновенно превратился в серьезную угрозу. И не только для безопасности нашей страны, но и для благополучия всего остального мира. Прошлое не знает сослагательного наклонения. Но что было бы с планетой, если бы СССР не удалось в кратчайшие сроки создать свое ядерное оружие? О том, почему США удалось опередить остальные страны в ядерной гонке и как Советский Союз смог в кратчайшие сроки мобилизовать все научно-технические ресурсы страны и добиться ядерного паритета с США, расскажем в нашем материале.

Вторая мировая война и начало ядерной гонки

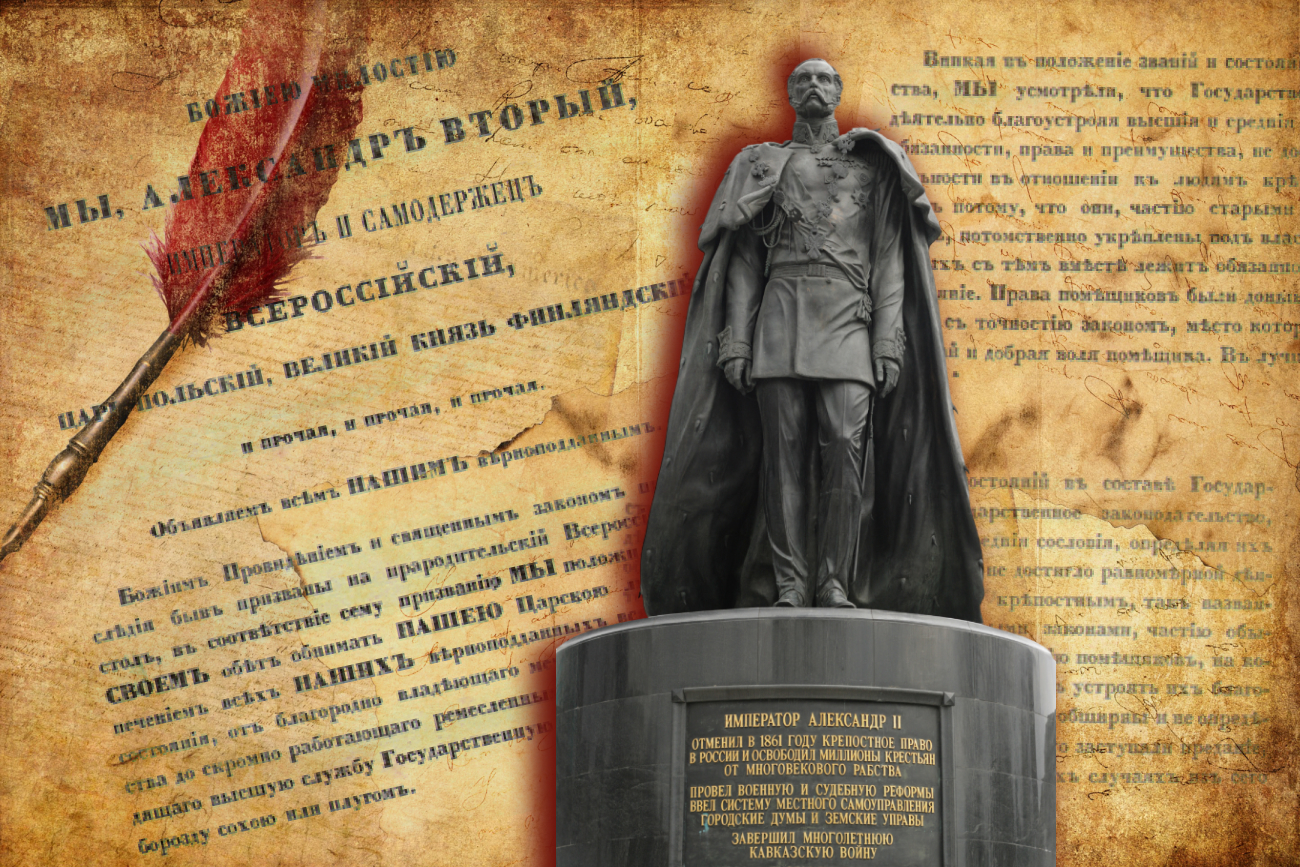

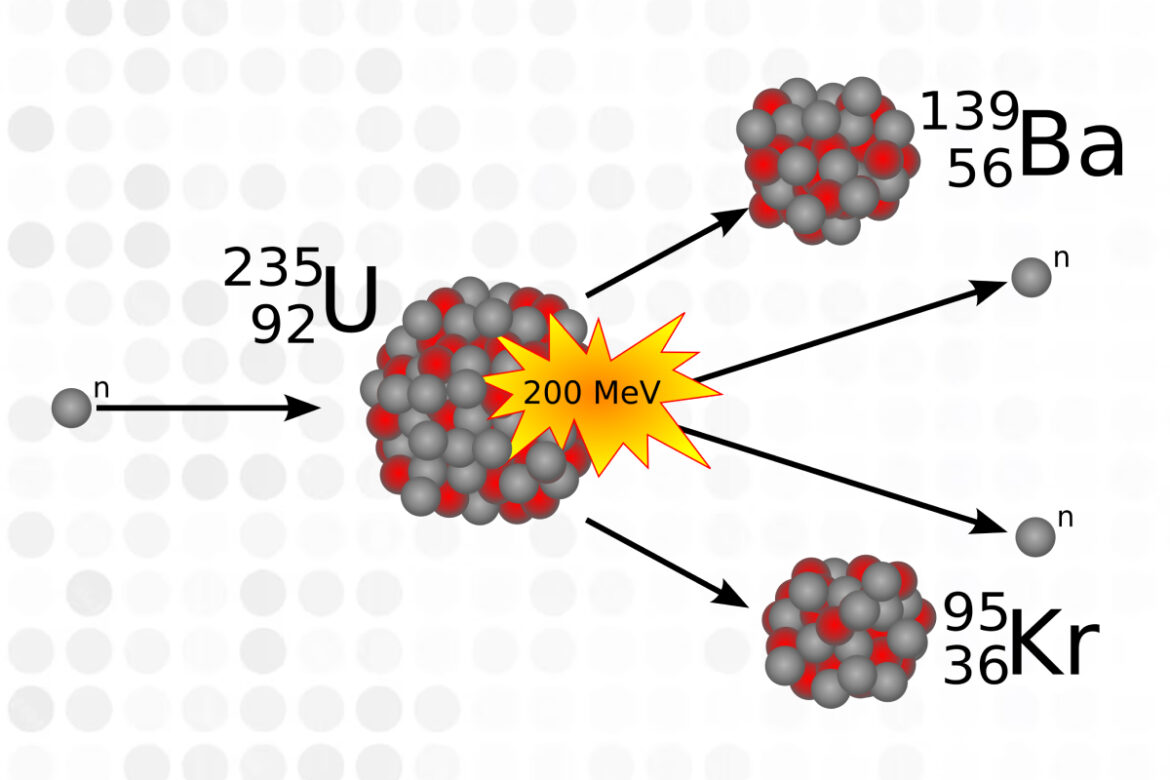

До начала Второй мировой войны в сообществе ученых-физиков, в том числе и занимающихся ядерными исследованиями, царила атмосфера сотрудничества. Ученые свободно делились на страницах журналов новыми научными данными, полученными в ходе экспериментов, вели дискуссии и обменивались мнениями на международных конференциях. И даже когда в декабре 1938 года физики Отто Ган и Фриц Штрассман, работавшие в уже находившейся под властью нацистов Германии, обнаружили, что ядра урана могут делиться в результате облучения нейтронами с выделением большого количества энергии (а это тот самый процесс, который лежит в основе атомной энергетики и ядерного оружия), они без каких бы то ни было сомнений поделились этим знанием со всем остальным научным миром. Сначала вышла статья на страницах журнала «Naturwissenschaften» («Естественные науки»), а позднее — публикации на эту тему в издании «Nature» («Природа»). На тот момент мало кто мог предположить, что открытие, сделанное немецкими физиками, станет первым шагом в разработке самого мощного оружия из всех, когда-либо созданных человечеством.

То, что в руках нацистской Германии оказалась энергия невероятной силы, и сами немецкие ученые, и их коллеги из Европы и США осознали лишь через несколько месяцев, буквально накануне начала Второй мировой войны. И практически сразу за этими двумя событиями на смену свободному обмену мнениями пришла строжайшая секретность, в обстановке которой отныне суждено было идти всем работам в данном направлении. И сейчас мы попытаемся в общих чертах восстановить их хронологию на начальном этапе.

Германия. Уже весной 1939 года немецкие физики начинают первые серьезные работы по расщеплению урана и 1 сентября этого же года, в тот самый день, когда Третий рейх вторгается в Польшу, в Германии стартует программа по разработке ядерного оружия — «Урановый проект». Планируется, что новое оружие будет создано уже через год. Для его разработки мобилизуются возможности всех ведущих технических институтов и идет процесс очистки урана, который был закуплен в бельгийской африканской колонии Конго. Еще одна партия урана была захвачена нацистами уже на территории Бельгии, во время оккупации этой страны в 1940 году.

США. Почти в то же самое время в августе 1939 года Альберт Эйнштейн вместе с венгерскими физиками-эмигрантами Лео Силардом, Эдвардом Теллером и Юджином Вигнером отправляет письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором описывает свои предложения по переработке урана и созданию мощного оружия на основе ядерной энергии. Вскоре в США создается Комитет S-1 (Урановый комитет) — предшественник «Манхэттенского проекта», который в обстановке строжайшей секретности занимается привлечением к работе лучших физиков-ядерщиков из числа как американских ученых, так и спасавшихся в США от нацистов европейцев- эмигрантов, и начинает первые работы с ураном.

Великобритания. В апреле 1940 года Великобритания, где был свой сильный коллектив ученых, тоже включается в процесс разработки ядерного оружия, сулившего военное превосходство, а может даже и мировое господство. Создается специальный комитет под названием MAUD, в лабораториях идут опыты по обогащению урана путем газовой диффузии, разработка конструкции атомной бомбы и работы с урановым реактором, где в качестве замедлителя нейтронов выступает «тяжелая вода» — нерадиоактивная жидкость с химической формулой D2O, внешне напоминающая обычную воду, в состав молекулы которой вместо водорода входит его стабильный изотоп дейтерий.

Так начинается ядерная гонка вооружений — захватывающее противостояние лучших физиков и инженеров планеты, а также сотрудников служб разведки самых разных стран.

В 1942 году в эту гонку вступает и Советский Союз.

Предпосылки и начало советского атомного проекта

Развитие ядерной физики в СССР до войны (н3)

В Советском Союзе были не менее талантливые, чем в США и Европе, ученые-физики, которые исследовали в том числе и деление атомного ядра.

1920-е гг. Ведущими научными учреждениями, где занимались этими вопросами с 1920-х годов, были ленинградские вузы: Государственный радиевый институт (современный Радиевый институт им. В. Г. Хлопина) и Государственный физико-технический институт, основателем и руководителем которого был Абрам Федорович Иоффе (современный Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге).

Абрам Иоффе полагал, что именно атомное ядро является источником основной энергии в мире, и концентрация этой энергии в нем выше, чем в любом ранее известном топливе или в энергии рек. Именно Иоффе развивал тематику ядерной физики и отстаивал это направление на собраниях в Академии наук, когда исследования в этой области хотели свернуть из-за высоких материальных затрат и туманных перспектив. И именно он в 1932 году приглашает своего ученика Игоря Васильевича Курчатова возглавить вновь открытую лабораторию по изучению атомного ядра, работавшую с радием. Это было единственное сырье, доступное на тот момент советским физикам. Добывалось оно в Узбекской ССР на Туя-Муюнском руднике.

1939 год. Коллектив под руководством Курчатова работает над расщеплением атомного ядра, публикует научные работы по этой тематике. Физики Юлий Харитон и Яков Зельдович представляют расчеты по протеканию цепной реакции ядерного деления урана и данные по критической массе изотопа урана-235 — того самого количества радиоактивного металла, которого будет достаточно для начала самоподдерживающейся реакции с выделением энергии. В случае с изотопом урана-235 максимально высокой степенью очистки эта цифра составит около 800 грамм, но для мощного ядерного взрыва требуется намного больше. Американская бомба «Малыш», которая будет впоследствии сброшена на Хиросиму, содержала 64 килограмма высокообогащенного урана, а сама при этом весила около 4,4 тонн.

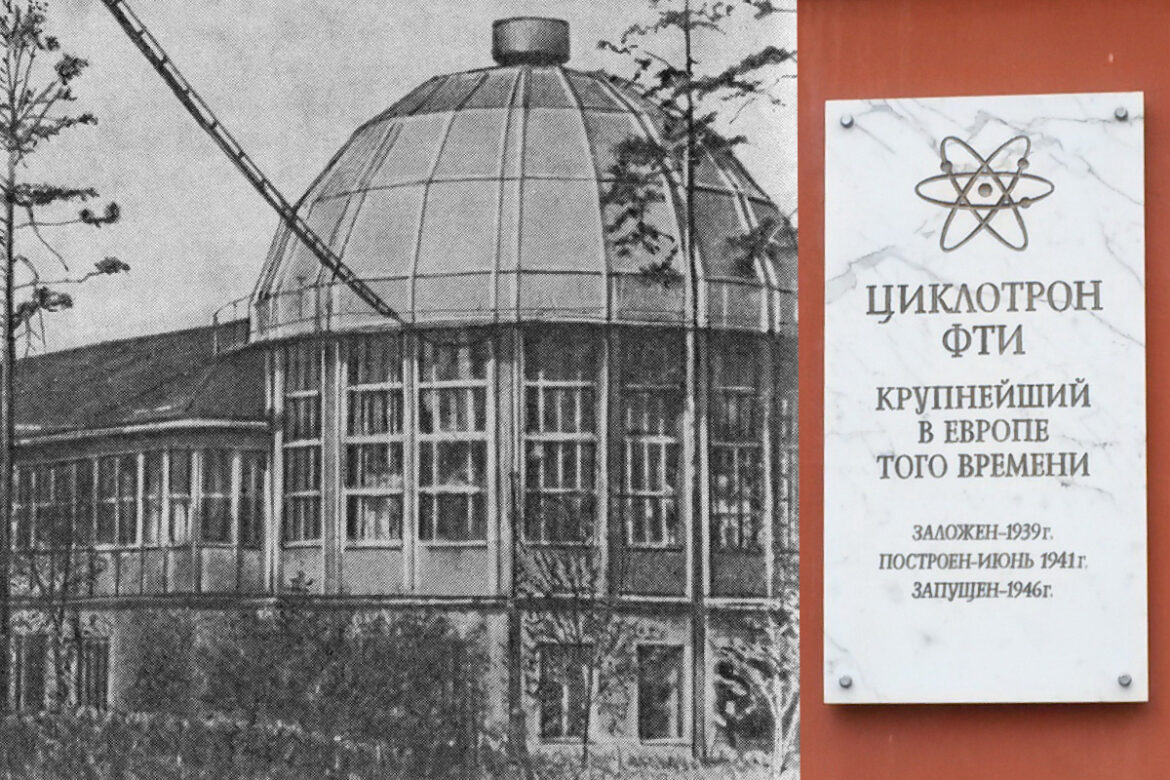

1940 год. Аспиранты Курчатова Георгий Николаевич Флёров и Константин Антонович Петржак открывают явление спонтанного деления атомного ядра урана, которое впоследствии будет применяться в методе радиоизотопного датирования. В том же году на конференции по вопросам ядерной физики Игорь Васильевич Курчатов представляет коллегам доклад о делении тяжелых ядер. Для продолжения дальнейших исследований требуется новое оборудование и полноценная экспериментальная база. Курчатов проектирует новый циклотрон для расщепления атомного ядра, на тот момент крупнейший в Европе, и вскоре на территории Физико-технического института в Ленинграде начинается его строительство.

1941 год. К июню двухэтажное здание для циклотронной лаборатории было полностью готово. Заметка о завершении его строительства вышла в газете «Правда» в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. Нападение Германии и начавшаяся война остановили советских физиков буквально в шаге от полномасштабных работ по созданию ядерной энергетики. Запуск циклотрона пришлось отложить, как и ядерные исследования в целом: оборудование для этого проекта вывезти не успели, и оно было законсервировано в Ленинграде. Впереди были эвакуация и первые годы войны, когда большинство ведущих физиков было занято в проектах, обслуживающих острые нужды фронта. Между тем время шло…

Уже в первый год Великой Отечественной войны советские ученые заметили исчезновение научных публикаций на тему ядерной физики из международных научных журналов. Одним из первых на это указал Георгий Николаевич Флёров, отправивший свое знаменитое теперь письмо лично на имя Иосифа Сталина. Коллега Игоря Курчатова по ЛФТИ добровольцем пошел на фронт, но во время коротких командировок в тыл продолжал посещать библиотеки и интересоваться ядерной физикой. В своем письме Сталину Флёров призывал руководство Советского Союза во чтобы то ни стало возобновить работы физиков-ядерщиков.

Разведданные о «Манхэттенском проекте»

В стремлении компенсировать те возможности, которые у ученых отняла война, была активизирована работа советской внешней разведки, для которой атомная тема стала одной из приоритетных. Первые данные поступают из Великобритании: английские физики всерьез занимаются разработкой ядерного вооружения, опасаясь, что их опередят немцы, о проекте которых британская разведка уже известила свое правительство. Однако Великобритания не может осуществить столь масштабный проект в одиночку: как и СССР, она находится в состоянии войны с Германией, и эта война требует от страны напряжения всех материальных и технических ресурсов. Британские острова подвергались регулярным бомбардировкам, и строить в таких условиях крупные научно-производственные комплексы было рискованно. Однако англичанам удалось договориться об объединении усилий с американцами и канадцами. В 1942 году на свет появляется «Манхэттенский проект», о котором, благодаря советской разведке, сразу же становится известно в СССР.

По сути своей «Манхэттенский проект» был не американским, а международным, хотя и реализовывался за счет американского финансирования. В научный коллектив, работавший в Америке, входили все лучшие физики США, Великобритании, Канады и Европы, в том числе и бежавшие из нацистской Германии немецкие ученые. В числе участников проекта было 12 Нобелевских лауреатов, в том числе такие корифеи мировой физики, как датчанин Нильс Бор, итальянец Энрико Ферми и американец Эрнест Лоуренс.

В СССР понимали, что все ведут свою игру: как противники, так и союзники. Немцы, британцы, американцы… Каждый стремился создать оружие невероятной силы, которое не только позволит выиграть идущую войну, но и обеспечит своему обладателю дальнейшее превосходство над любым противником. И оставаться в стороне от этой гонки или отставать в ней для СССР было смертельно опасно. «Манхэттенский проект», которым руководил американский физик Роберт Оппенгеймер, становится главной целью советской разведывательной сети в США. В итоге именно данные разведки о масштабе и активной работе проекта сыграли ключевую роль в принятии решения о возобновлении ядерных исследований в СССР.

Постановление правительства о начале работ (1942–1945)

Собрав все имеющиеся разведданные и обсудив ситуацию с учеными, советское руководство решает возобновить ядерные исследования, несмотря на тяжелейшие условия Великой Отечественной войны. В сентябре 1942 года выходит распоряжение Государственного Комитета Обороны №2352 сс (прим ред.: аббревиатура сс означает «совершенно секретно») «Об организации работ по урану», согласно которому Академия наук СССР должна была создать лабораторию по изучению атомного ядра. Это распоряжение считается началом «Советского атомного проекта», первый этап которого пришелся на время Великой Отечественной войны и продлился до 1945 года.

Организация и ключевые фигуры советского атомного проекта

Создание Лаборатории №2

Изначально Лаборатория была организована в Казани, куда частично были эвакуированы сотрудники ЛФТИ. Здесь же находились Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров, которые в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны оставили ядерную физику и занимались разработкой системы защиты кораблей от магнитных мин.

В марте 1943 года выходит распоряжение №122 по Академии наук о назначении профессора Игоря Васильевича Курчатова начальником секретной Лаборатории №2 АН СССР (прим. ред: впоследствии из этой лаборатории вырастет один из крупнейших научно-исследовательских институтов страны, сегодня известный как Национальный исследовательский центр ''Курчатовский институт»). Александров тоже вошел в состав проекта и стал заместителем Курчатова. Со стороны правительства на этом этапе атомный проект курировал Вячеслав Молотов.

Во главе проекта стояли ведущие ученые из ЛФТИ и Радиевого института, в том числе Юлий Борисович Харитон, Яков Борисович Зельдович, Исаак Константинович Кикоин, Лев Андреевич Арцимович. Вскоре лабораторию перевели из Казани в Москву, и сюда же летом 1943 года из Ленинграда доставили ценный груз: два железнодорожных вагона с физическим оборудованием для циклотрона чудом прошли под обстрелами и не пострадали.

Взаимодействие с разведкой

Советским физикам пришлось вступить в соревнование с беспрецедентным интеллектуальным потенциалом лучших мировых умов, объединенных под руководством Оппенгеймера. И информация, которая поступала от разведчиков, бдительно следивших за работой «Манхэттенского проекта», была поистине бесценной. Именно она помогла советским ученым избежать ряда ошибок на завершающем этапе создания ядерного оружия и сэкономила время, которое решало очень многое. Игорь Васильевич Курчатов лично просматривал разведданные о работе «Манхэттенского проекта» и использовал их для корректировки расчетов и направления исследований. Он всегда признавал вклад разведки в успех советского атомного проекта и считал, что эти полученные разведданные имели огромное значение для государства и науки.

Советская разведка получала очень много информации научно-технического характера, а также была осведомлена обо всех планах по испытаниям. Интересно, что многие из тех ключевых информаторов, которые снабжали советских ученых нужными техническим данными, делали это добровольно и шли на контакт с советскими разведчиками. Кто-то поступал так из политических соображений, симпатизируя коммунистам, кто-то был противником ядерной монополии и считал, что наличие такого мощного оружия, как ядерное, в руках одного государства угрожает всему остальному миру. Как бы то ни было, информаторов у советской разведки было очень много, и даже сам Роберт Оппенгеймер, возможно, был одним из них: по крайней мере, в отношении него впоследствии были выдвинуты обвинения в шпионаже, которые, правда, так и не были доказаны.

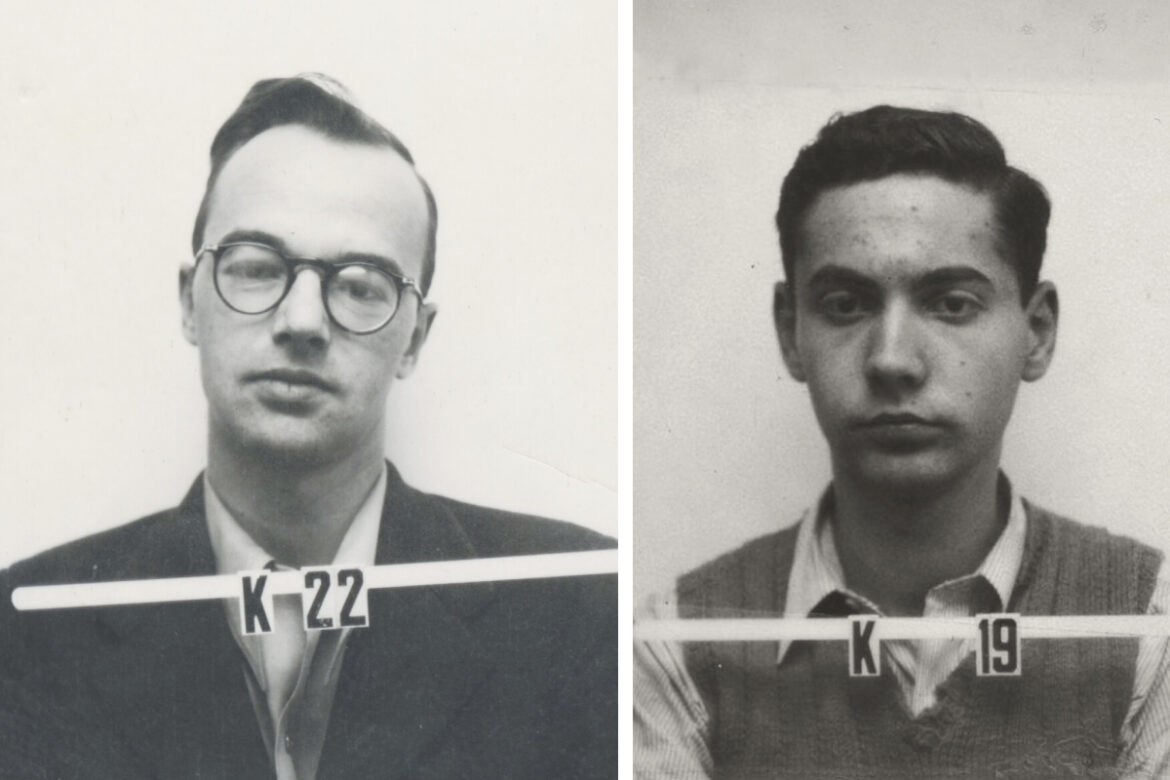

Из тех участников «Манхэттенского проекта», о чьем сотрудничестве с советской разведкой доподлинно известно, можно назвать Клауса Фукса — немецкого физика с коммунистическими взглядами, попавшего сначала в британский атомный проект, а затем и в США. Фукс передавал СССР данные по строительству заводов для обогащения урана и по устройству ядерной бомбы на основе плутония. Еще один ученый — американец Теодор Холл, бывший противником монополии на сверхмощное оружие, передавал технические данные о первых бомбах «Толстяк» и «Малыш». Значительную помощь с разведданными оказали и поплатившиеся за это жизнью супруги Юлиус и Этель Розенберг: брат Этель Дэвид Грингласс работал в ядерном центре Лос-Аламос и снабжал их научно-технической документацией. В 1953 году супруги Розенберг были осуждены за шпионаж в пользу СССР и казнены.

Разработка советской атомной бомбы

К лету 1945 года Советскому Союзу было известно о том, что у США готова ядерная бомба: ее испытания прошли 16 июля на полигоне недалеко от Аламогордо. Поэтому бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го не стали неожиданностью. Эти события лишь ускорили работы по созданию собственной ядерной бомбы в Советском Союзе. После применения США атомного оружия на практике и получения реальной картины последствий такого применения стало совершенно очевидно, что наличие аналогичного вооружения у СССР — не просто вопрос военного паритета или потенциальных будущих побед в возможном военном противостоянии. Это был залог выживания, и промедление было в буквальном смысле подобно смерти.

20 августа 1945 года, т.е. всего через две недели после атомной бомбардировки Хиросимы, создается Первое главное управление (ПГУ) при Совете министров СССР для форсирования атомных исследований. Руководителем его назначается Лаврентий Берия. Необходимо было привлечь всех нужных специалистов, мобилизовать технические ресурсы и финансирование и в срочном порядке приступить к созданию ядерной бомбы, которая получила название РДС-1. Так начинается второй и самый важный этап по разработке советского ядерного вооружения.

Исследования по обогащению урана и плутонию

К этому моменту у Советского Союза уже была полностью разработана теоретическая база, проведены основные лабораторные испытания ключевых процессов расщепления ядра, собран штат выдающихся ученых-физиков, получены схемы и данные из «Манхэттенского проекта», проливающие свет на многие спорные вопросы. Не хватало только производственных объектов, которые необходимы для получения нужного количества урана-235 и плутония-239, а также самого природного сырья — урановой руды.

В апреле 1946 года при Лаборатории № «2» Академии наук СССР создается сверхсекретное конструкторское бюро КБ 11 (прим. ред.: сегодня это Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в составе корпорации «Росатом»), главной задачей которого становится разработка внутреннего устройства ядерной бомбы. Главным конструктором этого бюро назначается Юлий Харитон. Этот центр располагается на территории секретного города Арзамас-16 (современный город Саров) в Нижегородской области. В том же 1946 году на Урале формируется целая сеть секретных промышленных городов с предприятиями, где идут работы по получению обогащенного топлива для ядерной бомбы: Озерск (Челябинск-40), Новоуральск (Свердловск-44), Лесной (Свердловск-45).

Одновременно ведутся работы по поиску уранового концентрата, отсутствие которого стало ключевой проблемой на завершающем этапе ядерного проекта. Крупных месторождений на территории СССР на тот момент еще не было открыто, весь уран добывался на одном месторождении в Таджикистане, и объема его добычи катастрофически не хватало.

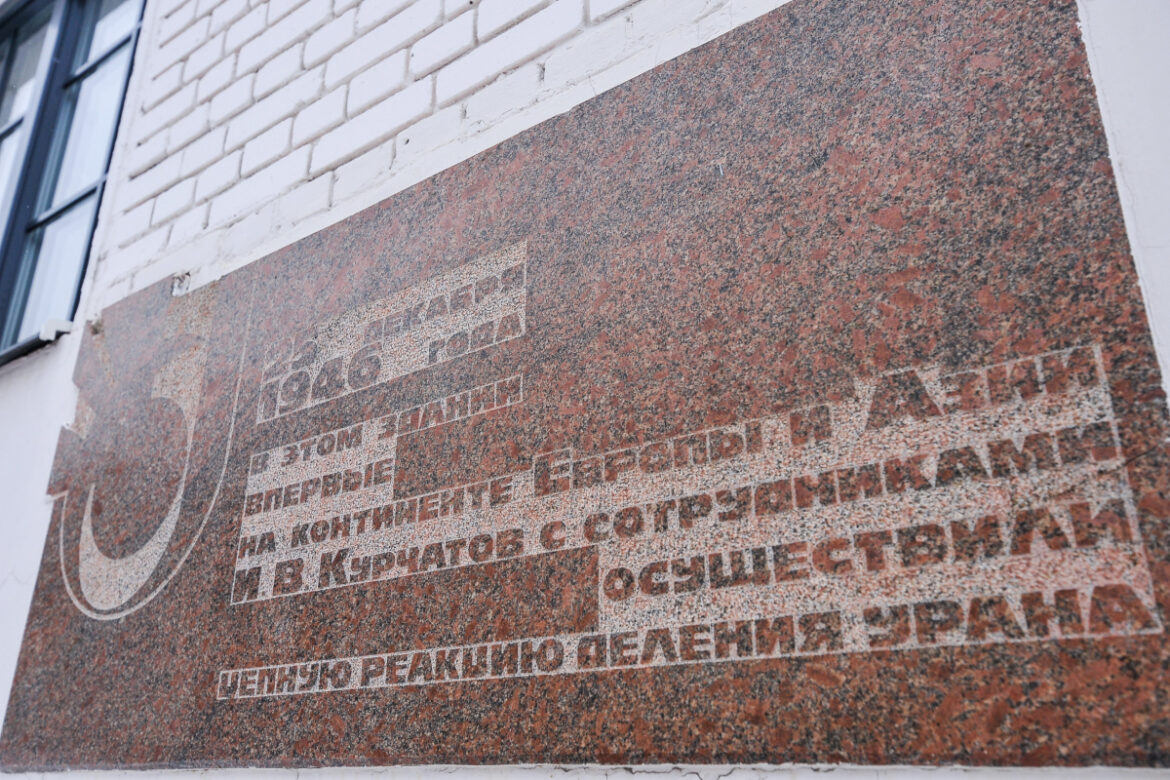

И здесь снова в дело вступила разведка, после капитуляции Третьего рейха занявшаяся поисками урана, сосредоточенного в немецких институтах и лабораториях. Однако скоро стало ясно, что американцы уже нашли немецкий уран и не только вывезли найденные запасы в США, но и разрушили шахту по добыче руды в Баварии, дававшую небольшое количество сырья. Тем не менее нашим разведчикам удалось обнаружить несколько тонн частично обогащенного урана и вывезти трофейное сырье в СССР. Были задействованы в поставках урановой руды и предприятия из стран Восточной Европы. Таким образом, к декабрю 1946 году удается собрать первые 45 тонн обогащенного урана и запустить первый в СССР экспериментальный атомный реактор Ф-1 в Лаборатории № 2.

Это был котел из графитовых блоков диаметром 7,5 метров, внутри которого располагались урановые стержни. Системы охлаждения на тот момент в этом устройстве еще не было, и графитовую кладку остужали просто из вентилятора. Запуск прошел успешно, а это означало, что открыт путь к получению нужного для первой ядерной бомбы количества плутония. Изотоп плутония-239 в природе содержится в ничтожно малых концентрациях, поэтому физики получали его в лабораторных условиях из урана. Плутоний был выбран для начинки как наиболее удобный вариант: для бомбы аналогичной мощности его было нужно меньше чем урана, а работать с более легкой конструкцией намного проще, а главное, безопаснее.

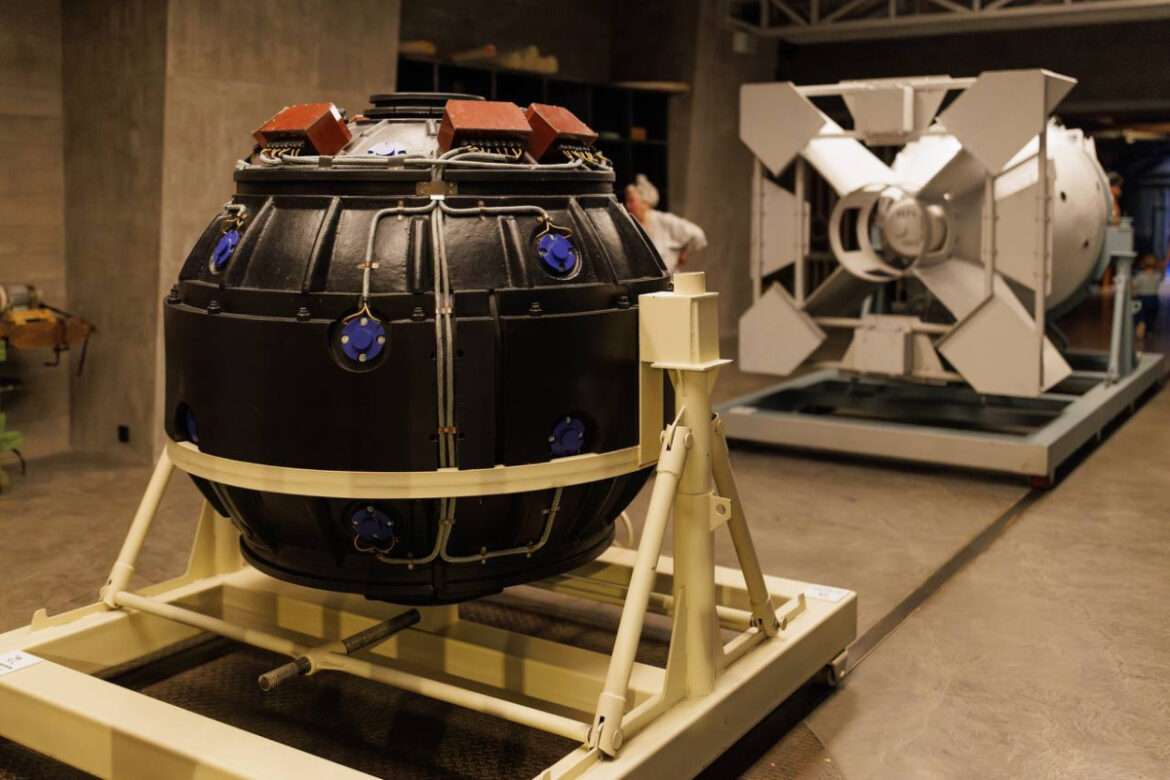

Создание полигона в Семипалатинске

К 1949 году работы по созданию советской ядерной бомбы выходят на завершающую стадию. К этому моменту удалось получить и накопить около 10 килограмм плутония, что позволяло собрать бомбу, по мощности аналогичную американской: начинка «Толстяка» содержала 6,5 кг плутония. Однако следующим встал вопрос об испытательном полигоне. В итоге для него выбирается место на территории Казахской ССР, в 170 километрах от города Семипалатинск. Для измерений всех параметров взрыва и контроля за ходом испытаний на полигоне был сооружен научно-технический комплекс, а также размещены объекты инженерных сооружений и коммуникаций для оценки воздействия взрыва: здания, автомобили, танк, фрагмент полосы аэродрома, тоннель метро и другие. В центре полигона размещалось место для бомбы, а в 10 километрах от него - командный пункт в усиленном арматурой бетонном здании. Все эти предосторожности были не лишними, ведь предстояло испытать бомбу мощностью 22 килотонны в тротиловом эквиваленте и весом 4,6 тонн.

Испытание первой атомной бомбы РДС-1, 29 августа 1949 года

29 августа 1949 года испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 прошло успешно. Был ли это успех, после которого можно было расслабиться и жить в безопасности? Нет, это был успех, который ознаменовал начало новой ядерной гонки, но теперь уже в другом формате: необходимо было быстро наращивать ядерный арсенал до уровня США, которые заметно ушли вперед и все еще представляли угрозу для Советского Союза. Хотя сам факт наличия у СССР атомной бомбы уже ставил точку в истории американской монополии в этой сфере.

Последствия и влияние успешного осуществления «Советского атомного проекта»

Достижение ядерного паритета с США

Об успешном советском испытании американцам стало известно из данных внешней разведки: советские официальные лица хранили молчание, но пробы воздуха в районе Чукотки показали превышение изотопов, которое обычно бывает после ядерного взрыва. А 8 марта 1950 года вышло официальное сообщение ТАСС, в котором маршал Климент Ворошилов, бывший на тот момент заместителем председателя Совета Министров, объявил о наличии у Советского Союза ядерной бомбы. Иногда смертоносное оружие служит во благо – если его не применять, а просто иметь при себе. Факт наличия такого оружия сразу у нескольких стран — залог мира. И это понимали не только в СССР, но и в других странах.

Однако до спокойного мира и ядерного паритета – ситуации, при которой страны обладают сравнительно одинаковым по мощности объемом ядерного вооружения, было еще далеко. Его удалось достичь только к началу 1970 годов, а Карибский кризис 1963 года пришелся как раз на максимальное превосходство США, у которых на тот момент было более 30 тысяч ядерных боезарядов в полной готовности. Начиная с 1977 года Советский Союз доминирует над США по количеству боезарядов, а их максимального количества, 45 тысяч, СССР достигает к 1986 году.

Создание водородной бомбы (1953, РДС-6с)

После успешных испытаний РДС-1 продолжались дальнейшие научные эксперименты в области ядерной энергетики и наращивание военного потенциала: ведется активная разведка и добыча урана – основного топлива для боезарядов, а также продолжаются работы по созданию водородной бомбы, начатые еще в 1946 году.

12 августа 1953 года все на том же Семипалатинском полигоне прошли успешные испытания первой водородной бомбы «РДС-6с» мощностью 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. А 30 октября 1961 года прошло испытание самого мощного взрывного устройства в истории человечества: над островом Новая Земля была приведена в действие «Царь-бомба» — водородная бомба мощностью более 57 мегатонн. Это был грандиозный проект, после успешной реализации которого ядерное превосходство США уже было под вопросом.

Развитие ядерной энергетики и ее влияние на мировую политику

Но ядерная энергия — это не только военное превосходство, но и неисчерпаемый источник энергии, которая может и должна быть использована в мирных целях. Работы в этом направлении велись параллельно военным проектам, и первая советская атомная станция в Обнинске, она же первая в мире атомная станция, начала свою работу 27 июня 1954 года. Это был не только энергетический проект, но и экспериментальный: на базе уран-графитового реактора проводили научные исследования и получали изотопы для медицинских целей. Обнинская АЭС дала старт мирной атомной энергетике в нашей стране. Сегодня российская атомная энергетика — одна из самых развитых в мире и является устойчивой платформой для сотрудничества нашей страны с другими государствами: в настоящий момент АЭС с применением российских реакторов работают или строятся в Египте, Индии, Китае, Турции.

Долгосрочные последствия советского атомного проекта для науки, техники и политики

Советский атомный проект имел важное значение не только для безопасности страны, но и для научно-технического прогресса в целом. Плеяда талантливых ученых-физиков внесла свой вклад во многие сферы промышленности, а развитие атомных станций закрепило за СССР, а затем и за Россией, статус ведущей энергетической державы. Это не только престижно, но и экономически выгодно: строительство станций за рубежом приносит неплохой доход в бюджет страны. На фоне экологических проблем современной цивилизации стоит упомянуть и о том, что энергия атомного ядра считается «чистой» энергетикой будущего и почти неисчерпаемым ресурсом: великий Абрам Федорович Иоффе был прав, говоря о колоссальных перспективах ядерной физики.

Вопрос-Ответ

Когда начался советский атомный проект и что стало его причиной?

Стартом советского атомного проекта является постановление Государственного Комитета Обороны №2352 сс «Об организации работ по урану», согласно которому Академия наук СССР создает секретную лабораторию по изучению атомного ядра. Причиной начала работ стала угроза создания ядерного оружия другими странами, такими как Германия, США и Великобритания.

Кто руководил созданием атомной бомбы в СССР?

Научным руководителем проекта был Игорь Васильевич Курчатов, а со стороны руководства страны работы на начальном этапе с 1942 года курировал Вячеслав Молотов, а с 1946 года — Лаврентий Берия.

Какую роль в проекте сыграл Игорь Курчатов?

Игорь Курчатов сыграл в проекте ключевую роль. Он руководил всем коллективом, определял направление работ, взаимодействовал со службами внешней разведки, лично принимал участие во всех важных этапах сборки ядерного реактора и испытаний первой атомной бомбы.

Когда и где была испытана первая советская атомная бомба?

Испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 состоялось на Семипалатинском полигоне в Казахской АССР 29 августа 1949 года.

Как СССР удалось так быстро создать атомное оружие после США?

Советский Союз обладал коллективом талантливых ученых-физиков и получал ценную научно-техническую информацию об американском Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы. Кроме этого, дополнительным стимулом для форсирования работ стала угроза применения ядерного оружия, которое уже было у США.

Какие научные открытия позволили СССР создать атомную бомбу?

Открытие цепной реакции деления ядра в 1938 году, которое принадлежит Отто Гану и Фрицу Штрассману, лежит в основе атомных проектов всех стран, в том числе и советского.

Где находились основные центры разработки и испытаний?

В Москве располагалась секретная лаборатория № 2, занимавшаяся теоретическими и экспериментальными разработками, в Сарове Нижегородской области находилось главное конструкторское бюро, а на Урале были секретные города Озерск (Челябинск-40), Новоуральск (Свердловск-44) и Лесной (Свердловск-45), где располагались основные производства для атомного проекта.

Какие были основные этапы создания атомной бомбы в СССР?

Первый этап, на протяжении которого велись теоретические и экспериментальные работы, а также сбор данных службами внешней разведки, продолжался с 1942 года до 1945 годы. С 1945 года начинается второй этап, когда проект переходит в стадию практической реализации и ведется строительство комплекса промышленных предприятий, который завершается 29 августа 1949 года успешным испытанием ядерной бомбы РДС-1.

Какие технологии использовались для обогащения урана и производства плутония?

Уран необходимой степени очистки получали при помощи технологии газовой диффузии. Для получения нужного количества плутония из урана использовали ядерный реактор с применением графита в качестве замедлителя быстрых нейтронов и технологию химико-металлургического передела.

В чем были основные отличия советской атомной бомбы от американской?

Американская бомба «Толстяк» имела одну систему подрыва, по таймеру, а советская РДС-1 имела две системы: наземную, то есть срабатывавшую при ударе о землю, и высотную, которая приводилась в действие на определенной высоте при достижении заданных параметров атмосферного давления после сбрасывания с самолета. Таким образом, советская РДС-1 была более безопасна для экипажа летчиков, так как взрывалась спустя примерно 20 секунд после сбрасывания, и меньше зависела от технических сбоев.

Как советская разведка повлияла на атомный проект?

Советска разведка снабжала физиков ценной научно-технической информацией о «Манхэттенском проекте», осуществлявшемся в США, а также о разработках Великобритании и Германии. Благодаря усилиям спецслужб с территории Германии в 1946 году были вывезены запасы урана и ценное лабораторное оборудование для атомного проекта.

Какие разведчики передавали СССР информацию о «Манхэттенском проекте»?

Главным связующим звеном между учеными-физиками — непосредственными участниками «Манхэттенского проекта» — и Советским Союзом был полковник Леонид Романович Квасников. С ним были связаны Артур Александрович Адамс, Григорий Хейфец и другие. Физики, работавшие в проекте и передававшие данные через советских разведчиков, — Клаус Фукс, Теодор Холл, Мортон Собелл, Дэвид Грингласс, связанный с супругами Розенберг.

Как отреагировали США и другие страны на успешное испытание советской атомной бомбы?

Великобритания заявила, что этот факт вызывает тревогу, а США отреагировали на испытание первой советской ядерной бомбы в 1949 году сдержанно, без заявлений. А вот испытание водородной «Царь-бомбы» стало для американских военных полной неожиданностью. После ее испытаний президент Кеннеди выступил с осуждающей речью.

Ольга Фролова

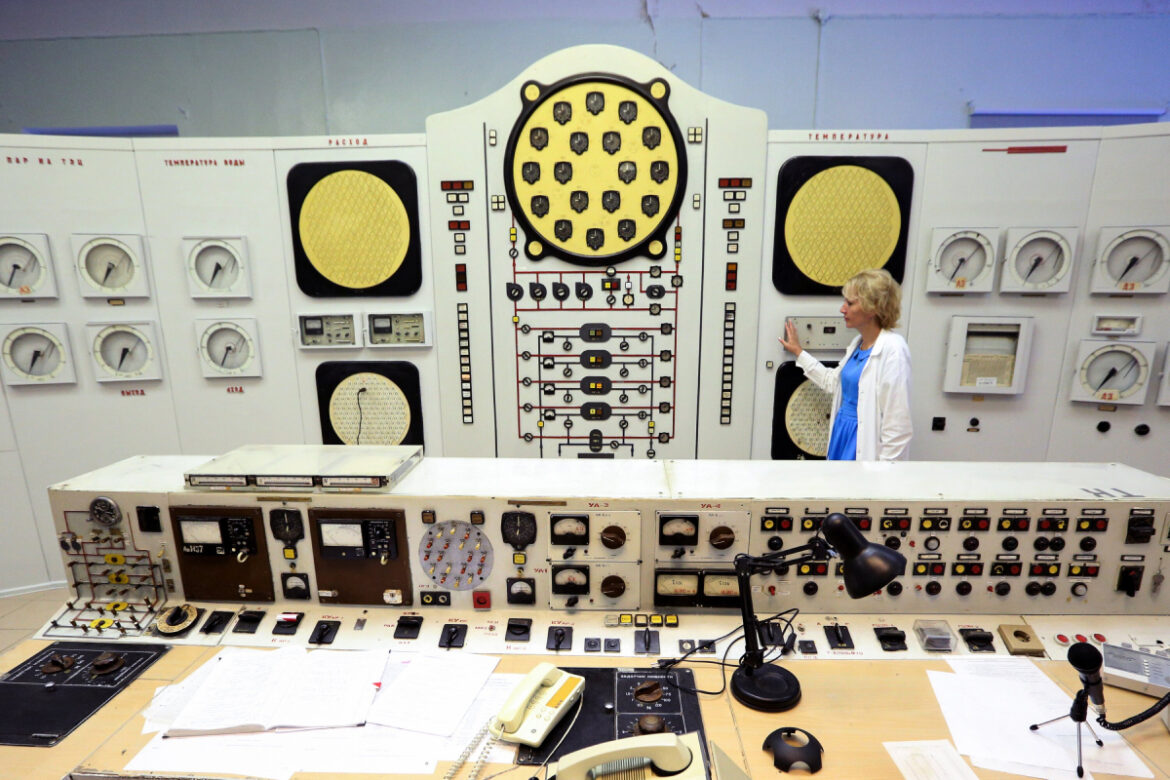

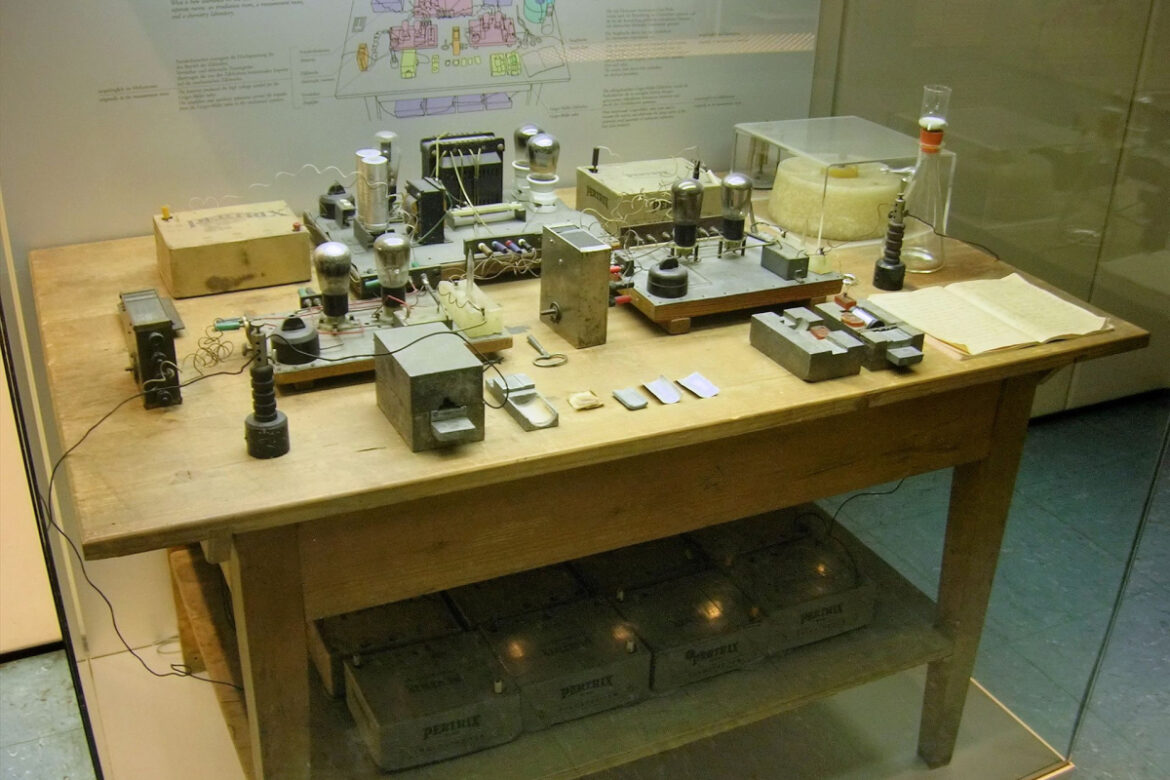

Изображение на обложке: рендер экспозиции «Советский атомный проект» в музее «АТОМ».

Редакция портала «ПОИСК» благодарит за помощь в оформлении материла музей «АТОМ» на ВДНХ.