При первом же взгляде на пингвинов становится ясно: эти птицы летать не могут. Слишком маленькие крылья со странными перьями на очень большом и неуклюжем теле – природа не оставила им никаких шансов. Почему же им так не повезло? Или, наоборот, неумение летать никак не вредит пингвинам? Давайте разбираться, что это: ошибка эволюции или точный расчет?

Почему пингвины не умеют летать

Если задать этот вопрос эволюционному биологу, то ответ будет такой: пингвины не умеют летать, потому что им этот навык не нужен для выживания. Как это случилось? Есть соблазн предположить, что предки этих птиц оказались на далеких островах без хищников и со временем разучились летать за ненадобностью, как это произошло, например, с новозеландским киви, а также другими видами, такими как, например, попугай какапо, галапагосский нелетающий баклан, тристанский пастушок. Но орнитологи выяснили, что в случае с пингвинами причина была другой: этим птицам нужно было хорошо и долго плавать под водой, добывая там пропитание. А способность к полетам и глубоководное ныряние – это две несовместимые эволюционные технологии: легкий скелет и большие крылья помогают подняться в небо, но совершенно не подходят для подводного нырянии, где требуется тяжелое тело и минимальный размер конечностей для обтекаемой формы тела. Природа рассудила, что пингвинам будет лучше в море, и эволюция повернула в сторону нелетающей птицы с феноменальными плавательными способностями. А что стало отправной точкой для этого процесса?

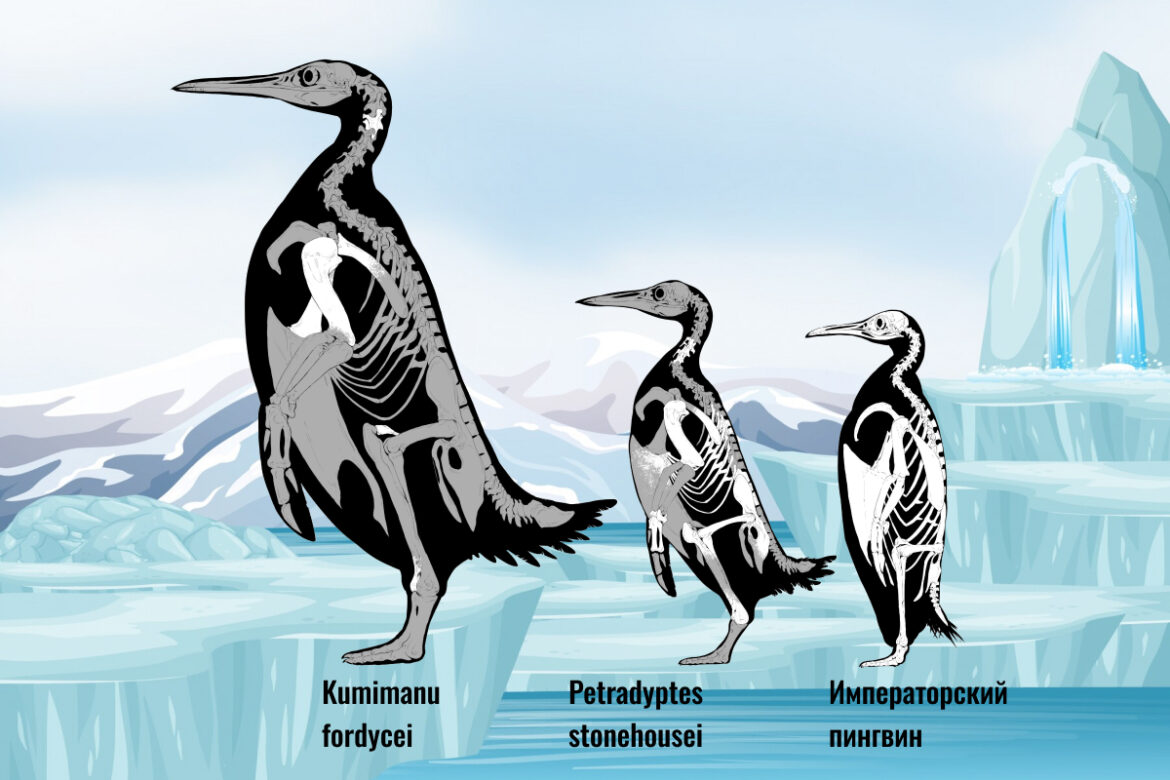

Палеонтологи по крупицам собрали историю эволюции пингвинов и выяснили, что около 65 миллионов лет назад их предки были обычными летающими птицами, наподобие современных буревестников и альбатросов (это, кстати, ближайшие генетические родственники наших героев). Но примерно в это же время на Землю неожиданно падает огромный метеорит диаметром около 10 километров, и условия на планете резко меняются. Массовые пожары и задымление атмосферы привели к понижению температуры, которое стало роковым для хладнокровных динозавров: они вымерли. Освободившееся от морских рептилий пространство заняли ловкие предки пингвинов. Как показывают ископаемые находки, около 55-60 миллионов лет назад на Земле уже обитали огромные птицы с видоизмененными крыльями, чей облик напоминал современных пингвинов. И вот тут мы подошли ко второму ответу на наш вопрос: эти птицы не умеют летать, потому что строение их тела очень отличается от остальных пернатых.

Особенности строения пингвинов

Анатомия пингвинов поменялась в пользу плавания, и вот ключевые особенности, не позволяющие им взлететь.

- Слишком тяжелые кости. У всех летающих птиц кости скелета полые внутри и поэтому очень легкие. Но пингвины уже не имеют воздушных камер внутри костей скелета, они плотные, поэтому вес их тела выше по сравнению с летающими птицами такого же размера.

- Большое по объему тело и жировая прослойка. Для успешного плавания в холодной воде пингвины эволюционировали в сторону увеличения объема тела и обзавелись жировой тканью толщиной 2-3 сантиметра, что тоже добавило веса. Теоретически такое массивное тело можно поднять в воздух, но тогда понадобятся очень мощные крылья как, например, у андского кондора – успешно летающего тяжеловеса. Но у пингвинов совсем не такие крылья.

- Маленькие крылья. Крылья пингвинов сильно уменьшились в процессе эволюции и потеряли полноценные маховые перья, которые есть у всех летающих птиц: с такими параметрами нельзя оторвать тело от земли.

Взамен всех утраченных качеств природа подарила пингвинам много новых и очень полезных, и вот самые интересные из них.

- «Умная оптика». Под водой все выглядит иначе: глаза наземных обитателей воспринимают расстояния искаженными, а очертания предметов размытыми. Но глаза пингвинов – это нечто удивительное: модифицированные хрусталик и роговица позволяют им четко и ясно видеть как на суше, так и в море.

- Специальные перья. Перья у пингвинов очень плотные и густые – с таким не полетаешь, зато тепло и очень удобно плавать. Такая поверхность минимизирует трение и снижает турбулентность в водной среде. Самый лучший пловец из пингвинов – папуанский пингвин, обитающий на островах вокруг Антарктиды, может разгоняться под водой до 36 км/час, почти как дельфин с идеально гладкой кожей, который развивает скорость до 37 км/час.

- Особая надглазная железа. Во время подводной охоты, а едят пингвины прямо в воде, в их клюв попадает много морской воды. Но это не вредит организму, так как специальная железа отфильтровывает соль из кровотока и удаляет ее из организма через клюв.

- Крепкие крылья-плавники и развитая мускулатура. Передние конечности пингвинов превратились в плоские и прочные наполовину плавники наполовину ласты, а грудные мышцы стали крепкими и сильными. Эти особенности позволяют быстро грести, преодолевая сопротивление воды, и ловко маневрировать – бесценный навык для подводной рыбалки и спасения от хищников.

- Несгибающиеся колени. Для лучшей обтекаемости тела ноги пингвинов передвинулись чуть дальше к хвосту, а суставы потеряли способность сгибаться. При таком строении ног очень удобно плавать, но совсем не получается быстро ходить: так появилась забавная неуклюжая походка пингвинов.

- Совершенная кровеносная система. Кровь пингвинов содержит больше гемоглобина по сравнению с другими птицами, что позволяет получать из воздуха больше кислорода. А чтобы его экономить под водой, пингвины могут замедлять сердцебиение в несколько раз. Все эти ухищрения позволяют птицам оставаться под водой поразительно долго: например, императорские пингвины, заселившие берега Антарктиды, могут задерживать дыхание до 25-32 минут и погружаться при этом на глубину до 500 метров.

Все эти особенности организма помогли пингвинам эволюционировать до процветающего семейства, которое насчитывает 18 разных видов. Они расселились на большой площади южного полушария, от Антарктиды до южной Африки и Галапагосских островов, расположенных на экваторе. Да, пингвины могут жить и в тропиках, главное, чтобы рядом с побережьем проходило холодное океанические течение, богатое рыбой. И вот еще немного фактов из жизни удивительных птиц, которые объясняют, как им удается выживать и процветать на этой планете даже не летая.

Топ-5 интересных фактов о пингвинах

- Пингвины умеют выпрыгивать из воды на большие расстояния. Плотные перья этих птиц устроены таким образом, что могут задерживать внутри пузырьки воздуха. Пингвин ныряет в море с пузырьками, а когда ему нужно разогнаться, то выпускает их одним движением перьев и мгновенно набирает скорость. Вы наверняка видели в документальных фильмах, как пингвины выпрыгивают из воды и приземляются на льдине – такие трюки возможны именно благодаря специфическим перьям с пузырьками.

- Своеобразное оперение, которое еще называют «смокинг пингвинов», эти птицы получили не для красоты. У всех пингвинов, к какому бы виду они ни относились, похожий окрас перьев: светлая передняя часть тела и темная задняя. А все для того, чтобы быть незаметным в воде и сливаться с окружающей средой – то есть для мимикрии. Если хищник, акула или касатка, плывет над пингвином, то темная спина птицы сливается с морским дном. А когда хищник смотрит снизу вверх, то светлое брюшко выглядит как часть неба.

- Все пингвины – социальные птицы и живут колониями, что повышает шансы на выживание. Не путать с птичьими базарами, где каждый сам за себя и норовит насолить соседу. У пингвинов полноценный социум: это огромные колонии, иногда численностью до 500 тысяч особей, которые живут большой и дружной семьей. Они вместе ловят рыбу, применяя сложные подводные тактики, охраняют колонию и яйца и даже воспитывают птенцов: детенышей объединяют в «детские сады», за которыми присматривают взрослые особи, пока родители кормятся в море.

- У пингвинов были двойники в Арктике. Еще в середине XIX века в полярных районах северного полушария обитали любопытные птицы – бескрылые гагарки. Внешне бескрылая гагарка поразительно напоминала пингвина, имела такие же маленькие плоские крылья, отлично ныряла и не умела летать, хотя с генетической точки зрения не являлась родственником пингвина. Это пример конвергентной эволюции, когда виды приобретают общие морфологические черты, потому что обитают в одинаковых природных условиях. Увы, перед самым совершенным хищником, человеком, бескрылые гагарки оказались беззащитны, и в середине XIX века их не стало. Сохранились только описания в зоологических справочниках.

- «Эффект пингвина». Прежде чем отправиться на подводную рыбалку, колония пингвинов подолгу стоит на берегу у самой кромки воды. Никто не решается прыгнуть, ведь там может быть стая касаток и другие хищники. Но как только находится смелый доброволец и ныряет, за ним тут же прыгают все остальные. Такая интересная тактика привлекла внимание психологов, ведь среди людей тоже распространено подобное поведение: индивидуумы в группе часто ждут, когда кто-то сделает первый шаг, проявит себя, и вслед за ним начинают действовать остальные. Так появился психологический термин «эффект пингвина», описывающий похожее поведение среди людей: оказалось, что люди и пингвины очень похожи.

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Freepik