Открытие противомикробных свойств пенициллина стало поворотным моментом в истории терапевтической медицины. Это событие ознаменовало наступление эпохи антибиотиков, когда средняя продолжительность человеческой жизни увеличилась более чем на 10 лет. Инфекции, которые сегодня считаются «легкими» и малоопасными, еще в начале XX века уносили миллионы жизней из-за отсутствия эффективных методов лечения. Сегодня мы с вами поговорим об истории открытия пенициллина и узнаем, как именно это вещество, выделенное из грибковой плесени, подавляет рост бактерий. Также мы поговорим об особенностях современного применения пенициллина и ограничениях его использования.

Как лечили инфекции до открытия антибиотиков

На протяжении большей части истории человечества бактериальные инфекции несли смертельную опасность. Даже небольшие порезы зачастую приводили к заражению крови, вылечить которое было невозможно. Поэтому врачам прошлого приходилось полагаться на различные экспериментальные методы, некоторые из которых были относительно эффективными, другие же — очень опасными. В качестве примера приведем несколько наиболее распространенных способов борьбы с инфекциями в прошлом.

- Чеснок и лук. В народной медицине различных культур лук и чеснок используют для лечения на протяжении как минимум 5 000 лет. Оба растения действительно содержат активные соединения, обладающие антибактериальными свойствами. Однако их лечебный эффект достаточно слаб, поэтому чеснок и лук не могут помочь при серьезных инфекциях. Однако оба этих растения и в наши дни считаются хорошими профилактическими средствами и разумным дополнением к лекарствам.

- Мед. Примерно в 2000 году до нашей эры шумеры заживляли раны, нанося на них мед. Благодаря высокому содержанию сахара мед обезвоживает бактерии, а высокая кислотность меда предотвращает их размножение. Кроме того, при смешивании меда с водой образуется пероксид (перекись) водорода, — вещество, известное своими антисептическими свойствами. Однако не все виды меда одинаково эффективны.

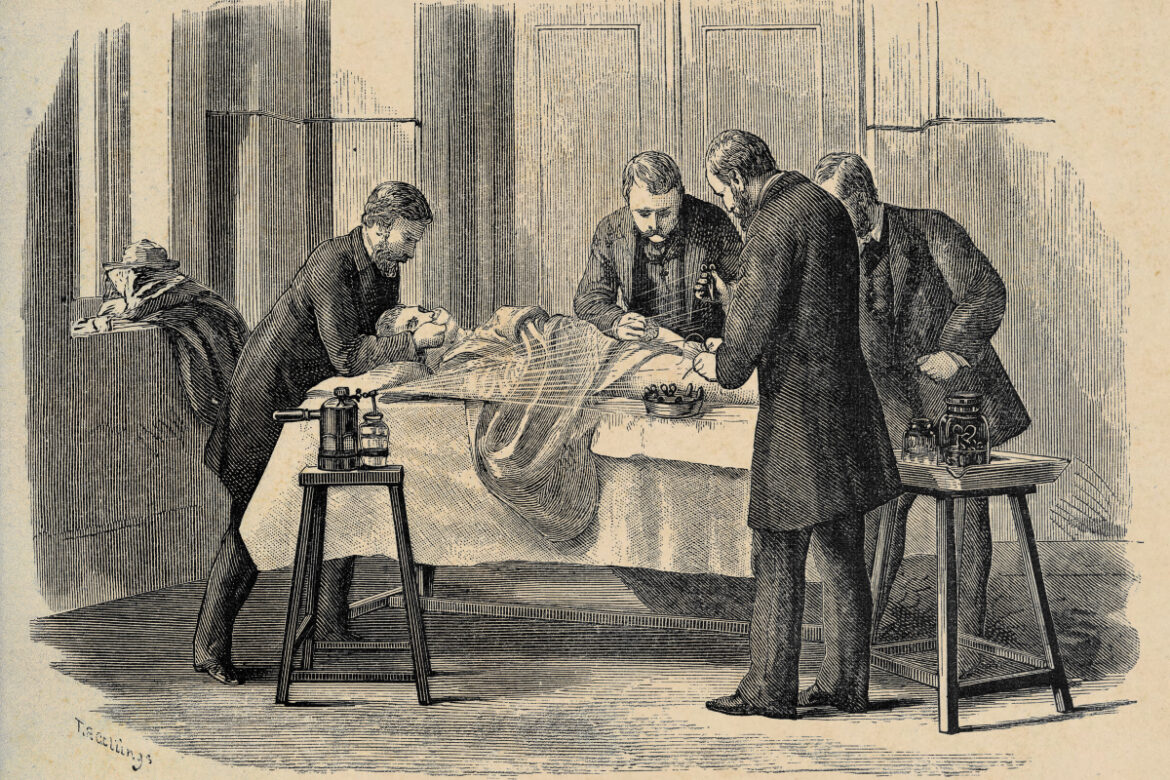

- Кровопускание. В начале I тысячелетия до нашей эры древние египтяне разработали метод кровопускания, который активно использовался в медицинской практике вплоть до середины XX века для лечения различных лихорадок. Считалось, что удаление зараженной крови способствует очищению организма, восстанавливая баланс четырех жидкостей (кровь, флегма, черная и желтая желчь). Однако в ряде случаев кровопускание приводило к анемии, обезвоживанию, шоку и ослаблению иммунитета.

- Прижигание. Древнегреческий врач Гиппократ еще в V веке до нашей эры рекомендовал использовать прижигание ран для остановки кровотечения и обеззараживания. Безусловно, высокие температуры могут снижать вероятность развития инфекции, но вместе с тем прижигание поражает здоровые ткани, тем самым повышая риск осложнений. Тем не менее, этот метод лечения раневых инфекций использовался вплоть до XVI века.

- Ртуть. В позднем Средневековье, около XIV века, ртуть начали использовать для лечения сифилиса, гнойных ран и различных кожных инфекций. Ее наносили на пораженную кожу в составе мазей, вдыхали пары, делали инъекции или принимали внутрь. Несмотря на ограниченную эффективность и облегчение симптомов, лечение ртутью сопровождалось серьезными побочными эффектами: лихорадкой, угнетением нервной системы, повреждением почек, печени и желудочно-кишечного тракта с возможным летальным исходом. С появлением антибиотиков от этого метода полностью отказались.

- Антисептики. В XIX веке открытие принципа действия антисептиков сыграло важную роль в развитии медицины. Такие вещества, как карболовая кислота, начали наносить на раны и хирургические инструменты перед операциями. Антисептики широко используются и в наши дни, однако они имеют множество ограничений при лечении инфекций. К ним относятся высокая токсичность, малая проникающая способность и выборочное воздействие на определенные группы бактерий. В то же время зародилась асептика — совокупность врачебных правил для заблаговременного предупреждения попадания инфекции в рану. В XIX веке асептические методы включали кипячение и паровую обработку повязок, мытье рук в хлористом растворе, пропитку перевязочных материалов в карболовой кислоте и стерилизацию операционных помещений. Одним из первых российских медиков, широко пропагандировавших антисептические средства и принципы асептики, был Николай Склифосовский.

Кто открыл пенициллин

Хотя принято считать, что пенициллин был открыт в XX веке, его свойства были известны с древнейших времен. Однако его использование носило эпизодический характер, и целители прошлого попросту не могли выделить активные вещества из грибковой плесени. Интересно, что следы пенициллина были обнаружены даже на зубах неандертальцев, живших 50 000 лет назад. Вполне возможно, что эти следы остались в результате употребления испорченных продуктов, но некоторые ученые предполагают, что неандертальцы могли осознанно применять природные антибиотики и передавать знания о них из поколения в поколение.

Упоминания о целительных свойствах грибковой плесени начали появляться по мере развития медицины. Вот некоторые из них.

- В 1640 году английский ботаник Джон Паркинсон в своем трактате о целебных свойствах трав упомянул плесень как одно из возможных средств для лечения ран.

- Польский писатель Генрик Сенкевич в своем историческом романе «Огнем и мечом» пишет о методе заживления ран XVII века, при котором паутину со спорами грибов смешивали с хлебными крошками и накладывали на пораженные участки.

- В 1899 году французский миколог Жан Поль Вюийемен ввел термин «антибиотик», описав пиоцианин — побочное вещество жизнедеятельности бактерии синегнойной палочки. Пиоцианин проникает в клетки патогенных бактерий, повреждая их на самых разных уровнях, однако он токсичен и очень опасен для человека.

Научное сообщество долгое время скептически относилось к целебным свойствам грибковой плесени и не принимало подобные методы всерьез. Поворот в отношении к ним произошел лишь в 1928 году, когда британский бактериолог Александр Флеминг проводил опыты с золотистым стафилококком, изучая свойства разных штаммов этой бактерии. Перед отъездом в отпуск он поместил образцы в чашки Петри (прим. ред: лабораторные сосуды для исследования колоний микроорганизмов) и, как гласит легенда, просто забыл их в углу лаборатории.

По возращении Флеминг обнаружил, что одна из колоний оказалась заражена грибковой плесенью. При этом бактерии в непосредственной близости от плесени были полностью уничтожены, а те, что находились на отдалении, продолжали размножаться. Ученый идентифицировал плесневый грибок из чашек Петри и выяснил, что он относится к роду Penicillium (пенициллов), после чего продолжил исследование его свойств.

Александр Флеминг пришел к выводу, что вид Penicillium chrysogenum (пеницилл золотистый) выделяет вещество, способное убивать некоторые грамположительные бактерии, то есть микроорганизмы с утолщенной клеточной стенкой. Он назвал это вещество «пенициллин» и описал его свойство подавлять следующие типы бактерий:

- стафилококки — вызывают кожные инфекции, воспаления костей, пневмонию и пищевые отравления;

- стрептококки — вызывают ангину, скарлатину, воспаления почек и ревматическую лихорадку;

- дифтерийные палочки — вызывают дифтерию и ее осложнения, поражающие сердечно-сосудистую и нервную системы.

Пенициллин: от лаборатории до массового производства

Научное сообщество достаточно прохладно встретило открытие бактерицидных свойств пенициллина, хотя Александр Флеминг в своих докладах неоднократно заявлял о его важности. Ограничение на практическое применение пенициллина накладывало то, что его не удавалось продуцировать в чистом виде, без каких-либо примесей. В 1930-х пенициллин был практически забыт и, возможно, человечество еще не скоро получило бы антибиотики, если бы не группа ученых из Оксфордского университета.

В 1939 году биохимик Эрнст Чейн случайно обнаружил статью Флеминга десятилетней давности и предложил своему коллеге, фармакологу Говарду Флори, вместе поработать в этом направлении. Флори также оценил перспективность открытия и собрал междисциплинарную команду из семи ученых, каждый из которых рассматривал один из аспектов проблемы, внося свой вклад в общую картину. Ученые использовали для выращивания плесени самые разные емкости, включая консервные банки и маслобойки. В питательную среду добавлялись такие вещества, как сахар, спирт, солод и маргарин.

Поначалу ни один метод не позволял получать чистый пенициллин в достаточном количестве. Однако к 1940 году исследователям удалось достичь значительного прогресса. Они поняли, что грибок начинает активно продуцировать пенициллин в стрессовых условиях — например, при истощении питательной среды. При этом пенициллин является для плесневого грибка лишь побочным продуктом метаболизма, а не средством защиты. Путем проб и ошибок был получен оптимальный состав питательной среды — раствор углеводов, азота и минеральных солей с добавлением фосфорной кислоты для обеспечения нейтральной кислотности.

Чтобы отделить пенициллин от спор плесени и других твердых веществ, раствор фильтровали с помощью специальной нейлоновой ткани. На следующем этапе было необходимо извлечь пенициллин из раствора. Для этого было предложено использовать метод сублимационной сушки — замерзшее вещество преобразовывали непосредственно в пар, минуя жидкую фазу, после чего активное вещество оседало на стенках сосуда в виде сухого порошка.

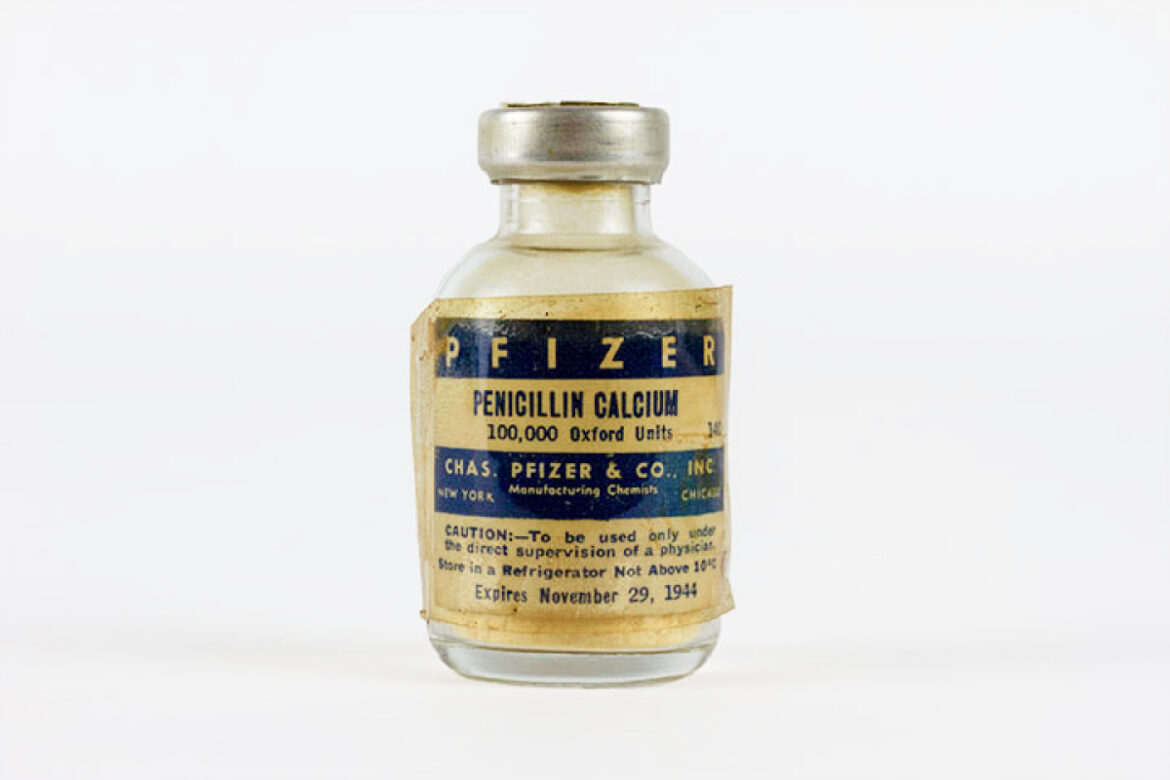

Препарат прошел успешные испытания на животных и людях, однако его запуск в массовое производство был затруднен из-за Второй мировой войны. В поисках инвесторов Говард Флори отправился в США, чтобы провести там встречи с представителями американских фармацевтических компаний. Расторопнее всех оказалась фирма Pfizer — один из лидеров современного рынка фармацевтики в то время был небольшой компанией, а инвестиции в новый препарат предполагали значительные риски. Тем не менее, руководство фирмы решило рискнуть: в 1943 году в городе Пеория (штат Иллинойс, США) был открыт первый завод, и вскоре партии пенициллина начали поступать на фронт и широко использоваться для лечения раненых.

Пенициллин в России: кто внес вклад?

В Советском Союзе о британских и американских исследованиях пенициллина стало известно в начале 1940-х. Существенный вклад в исследование свойств пенициллов внесла Зинаида Ермольева — микробиолог Академии медицинских наук СССР, которую впоследствии называли «матерью советского пенициллина». В то время она уже была известна благодаря изобретению эффективного препарата от холеры — модифицированный вирус, уничтожавший опасные штаммы холерного вибриона, помог погасить вспышку этого заболевания в Афганистане.

С 1941 по 1942 годы Зинаида Ермольева вместе с коллегами предприняла множество попыток выделить пенициллин из плесени. Удача улыбнулась ей только на 92-й раз — грибок вида Penicillium crustosum (пеницилл корочковый), соскобленный со стен бомбоубежища, продуцировал активное вещество в достаточном количестве. На основе пенициллина был создан препарат крустозин, его промышленное производство началось в 1943 году. Результаты оказались поразительными — тысячи раненых, в первую очередь с тяжелыми гангренозными ранами, которых ранее признали бы безнадежными, полностью выздоравливали и возвращались к нормальной жизни.

Механизм действия пенициллина: как он работает?

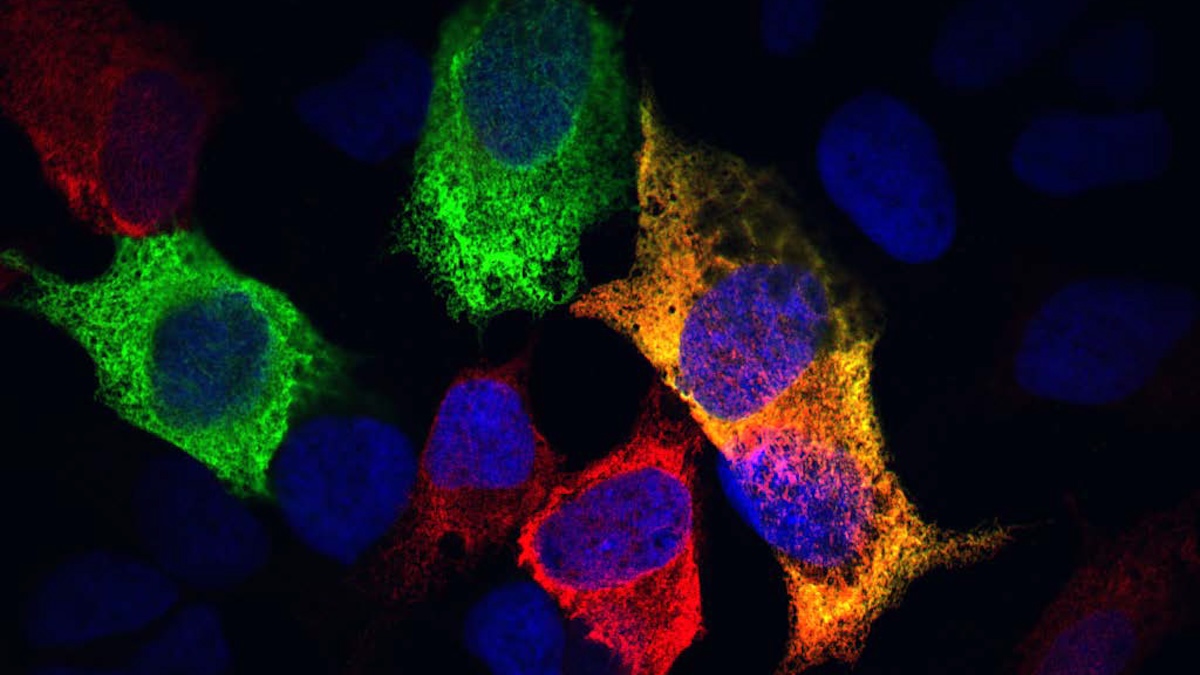

Антибактериальное действие пенициллина объясняется тем, что в его структуре есть бета-лактамное кольцо. Оно представляет собой циклическое, то есть «замкнутое» химическое соединение из одного атома азота, одного атома кислорода и двух атомов углерода. Вступая в реакцию с клеточной стенкой бактерий, бета-лактамы нарушают синтез пептидогликана — полимера, обеспечивающего защиту клеток от агрессивного воздействия среды. Без прочной клеточной стенки бактерии набухают и разрушаются, что останавливает распространение инфекции.

Значение открытия пенициллина и антибиотиков

Открытие бактерицидного действия пенициллина и последующее производство препаратов на его основе стало поворотным моментом в истории медицины. Многочисленные инфекции, такие как сифилис, дифтерия, пневмония и многие другие, перестали нести смертельную опасность благодаря простым и доступным методам лечения. Среди основных результатов открытия пенициллина:

- Снижение смертности. После 1940-х годов средняя продолжительность жизни человека увеличилась на 11 лет. Что особенно важно, существенно снизилась детская смертность — малыши с ослабленным иммунитетом получили шанс бороться с инфекциями.

- Развитие фармакологии. Новые научные исследования позволили открыть вещества, помогающие организму человека бороться с более широким спектром микроорганизмов. Всего за несколько лет после начала производства пенициллина были разработаны эффективные антибиотики для лечения туберкулеза, брюшного тифа, легочной чумы и других инфекций.

- Социально-экономический скачок. Антибиотики поспособствовали не только увеличению продолжительности жизни, но и улучшению ее качества, возросла доля активного трудоспособного населения.

Пенициллин сегодня: актуальность и применение в медицине

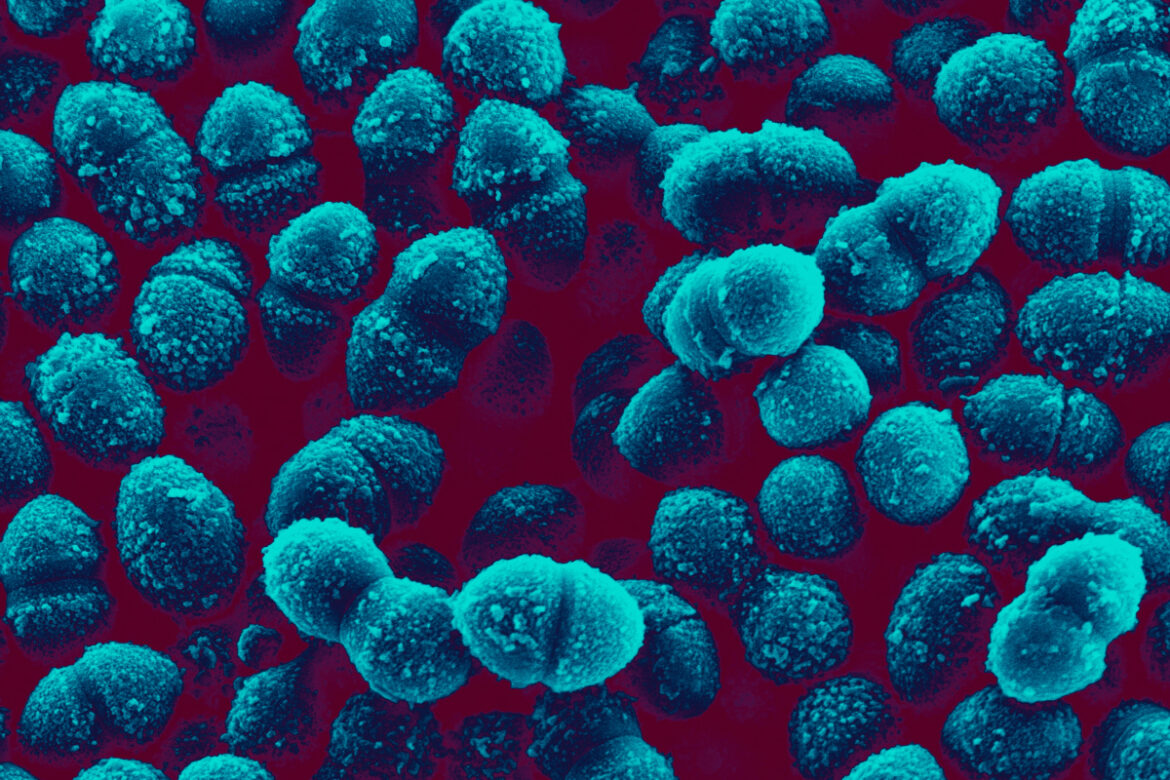

Бактерии эволюционируют гораздо быстрее, чем сложные живые организмы, — всего за одни сутки может смениться несколько десятков поколений микроорганизмов. Столь высокая скорость изменения комбинаций признаков привела к тому, что еще до конца 1940-х многие патогенные бактерии (например, стафилококки) обрели резистентность, то есть устойчивость к действию пенициллина. В качестве ответа на резистентность ученые по сей день экспериментируют с формами как самого пенициллина, так и других антибиотиков, чтобы препараты сохраняли высокую эффективность.

Несмотря на это, пенициллин все еще широко распространен в медицинской практике. Во многих случаях его прописывают для профилактики инфекций или же комбинируют с другими антибиотиками для комплексного лечения. К главным преимуществам пенициллина относятся его низкая токсичность и гипоаллергенность. Благодаря узкому спектру действия пенициллин почти не поражает микрофлору кишечника, снижая побочные эффекты от терапии. Кроме того, это один из самых доступных по стоимости препаратов, что тоже является важным фактором.

Интересные факты о пенициллине и его влиянии на мир

- Первым пациентом, на котором испытали одну из ранних версий препарата на основе пенициллина, стал английский полицейский Альберт Александр. Во время бомбардировки Лондона он был ранен в щеку и получил сразу несколько бактериальных инфекций. Лечение проходило успешно, но вскоре запасы препарата закончились, и, к сожалению, полицейский умер. Тем не менее, случай Альберта Александра впервые наглядно продемонстрировал эффективность разработок ученых.

- Создание пенициллина обеспечило стратегическое преимущество антигитлеровской коалиции на завершающей стадии Второй мировой войны. В 1944 году советский и американский пенициллин начали производить в промышленных масштабах и поставлять на фронт большими партиями. Смертность солдат от инфекций снизилась с 18% до 1%. При этом у Германии и Японии не было доступа к новому антибиотику.

- В 1943 году голливудская актриса и певица Марлен Дитрих получила травму ноги во время выступления перед солдатами союзных войск в Северной Африке. Из-за бактериальной инфекции ситуация быстро становилась критической, возник риск ампутации ноги. Несмотря на дефицит пенициллина, для Марлен Дитрих нашли необходимое количество антибиотика, что спасло ей карьеру и, возможно, жизнь. Впоследствии в компании общих друзей Марлен довелось лично познакомиться с Флемингом, который подарил актрисе необычный сувенир: пакетик с первой культурой пенициллина.

- Пенициллин не только сыграл важную роль в истории медицины, но и поспособствовал взрывному развитию сельского хозяйства. Добавление небольших доз препарата в корм существенно снизило потери скота от мастита, пастереллеза и многочисленных дыхательных инфекций. За счет лучшего усвоения питательных веществ животные начали быстрее набирать массу, что снизило финансовые затраты на их разведение.

***

Открытие пенициллина, произошедшее благодаря цепочке удачных случайностей, позволило спасти миллионы человеческих жизней и перевернуть мир медицины. Врачи, которые в прошлые годы выполняли функцию, скорее, пассивных наблюдателей, стремящихся снизить страдания больных, получили невероятно эффективное средство для активной борьбы с самыми разными инфекциями. Будущее пенициллина, как и других антибиотиков, зависит от того, научимся ли мы подходить к лечению ответственно и насколько устойчивыми окажутся патогенные бактерии к новым версиям препаратов.

Иван Стефанов

Изображение на обложке: Freepik