Почвы выступают индикатором климатической и ландшафтной обстановки, в которой они формируются. В их профиле представлены различные признаки, характеризующие этапы развития самой почвы, а также ландшафта в целом. Изучение хронорядов, состоящих из современных (фоновых) и древних почв позволяет составить картину эволюции и почв, и условий природной среды.

В рамках исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ, проект № 16-17-10280) и темы государственного задания «Почвенные биомаркеры: идентификация, устойчивость, активность, возможность использования для мониторинга» факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (№ 122011800459-3) изучен хроноряд, состоящий из почв, погребенных под курганными насыпями и современных дневных почв. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (проект № 16-17-10280), опубликованы в журнале Catena.

Благодаря своей изолированности от внешних факторов среды почвы, погребенные под археологическими памятниками, сохраняют информацию об особенностях природных условий во время их захоронения в составе почвенных признаков. Ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) с коллегами из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (Пущино), Института наук о Земле СПбГУ и Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева (Санкт-Петербург) выполнили исследование курганного могильника раннего железного века «Рублевка», расположенного в центральной лесостепи (Задонский район Липецкой области). Погребенные и поверхностные почвы были проанализированы широким комплексом полевых и лабораторных методов, включая морфологию и физико-химические свойства. Был также выполнен микробиоморфный анализ (фитолитные и спорово-пыльцевые спектры). Время погребения определялось при помощи радиоуглеродного датирования углей в гумусовом горизонте погребенных почв, и сопоставлялось с археологическими датировками. Установлено, что могильник относится к позднесарматской культуре (III век н.э.).

Несмотря на то, что верхние горизонты погребенных почв были частично срезаны при сооружении курганной насыпи, это не помешало установить сходство в строении и большинстве свойств профилей погребенных и фоновых почв (серые почвы на двучленных отложениях – маломощный лессовый слой на днепровской морене). Это позволяет говорить о сходстве природно-климатических условий в раннем железном веке и в настоящее время. Однако для погребенных почв по сравнению с фоновыми характерен более темный цвет верхних горизонтов и большее содержание органического углерода. Также выше содержание оксидов железа, прежде всего за счет кристаллических форм. Данные микробиоморфных анализов указывают, что лесная растительность в III веке н.э. была менее зрелой и разнообразной, чем современная. Для древнего леса была характерна большая доля мелколиственных и пионерных пород, менее развитый подлесок. Все это, наряду с наличием кротовин, свидетельствует о том, что климат времени сооружения курганных захоронений был более засушливым по сравнению с современными условиями.

«Комплексное изучение погребальных памятников и перекрытых их насыпями древних почв способствует повышению эффективности исследований эволюции природной среды, реконструкций экологических обстановок прошлого, и изучения истории цивилизаций», – рассказывает Дарья Михайлова, аспирант факультета почвоведения МГУ.

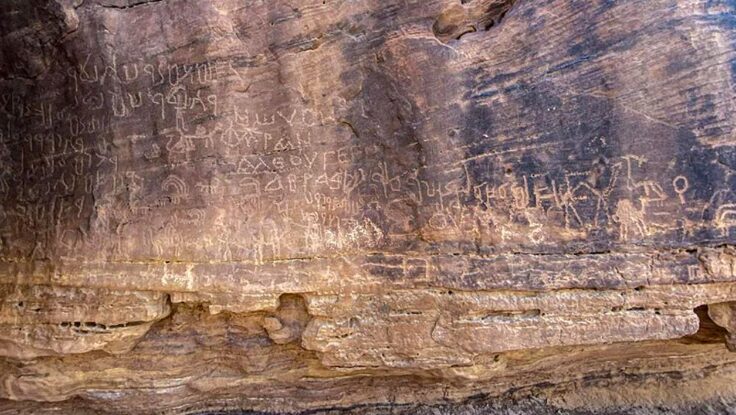

Изучение строения курганных насыпей также оказалось очень информативным. Древние племена, использовавшие курганный могильник, применяли сложные погребальные обряды, свидетельствующие об их причастности к фундаментальным космологическим моделям и представлениям о потустороннем мире. Насыпь имеет сложное строение. Материалом для ее сооружения послужили почвенные горизонты верхней и средней частей профиля серых почв. Центральная часть курганной насыпи представляет собой земляную тумбу до полуметра высотой и 10-11 метров в диаметре, сложенную из земляных кирпичей. Эти кирпичи образуют кладку из контрастных светлых и темных полос (Рис. 2). В темных кирпичах материал сильно перемешивался и утрамбовывался. В светлых кирпичах встречаются фитолиты водных растений, что может говорить о примеси речного песка при изготовлении кирпичей. Сверху земляная тумба перекрыта насыпью из материала верхних горизонтов почв мощностью 20-30 сантиметров. Помимо курганов, были изучены и погребенные почвы под кольцевыми валами ритуальных площадок.

«Изучение материала почвенных горизонтов, используемых для производства кирпичей – это мощный инструмент для палеогеографических реконструкций. Их наличие в составе земляных кирпичей является независимым свидетельством того, что эти горизонты были сформированы уже в почвах раннего железного века. Технологии строительства земляных насыпей важны для археологии и могут применяться при расшифровке культурного кода древних племен», – рассказывает руководитель проекта Александр Макеев, ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ.