Гипноз — это, пожалуй, самый таинственный и неисследованный метод лечения во врачебной практике. Многие видят в нем нечто сверхъестественное и даже опасное, тогда как другие эффективно используют в терапевтических целях. Как появился гипноз? Какие техники гипноза существуют и как наш организм реагирует на него? Сегодня «ПОИСК» попытается вместе с вами разобраться в этих вопросах.

История гипноза

Отношение к гипнозу в разные времена менялось. Долгое время владение этим методом считали мистическим даром, доступным только избранным. Во многих древних цивилизациях жрецы, шаманы, колдуны применяли его, пробуждая массовые галлюцинации, помогавшие в управлении психикой людей.

Широко практика гипноза был распространена в Древней Индии. Во многих индийских племенах в состояние гипнотического транса впадали посредством ритуальных танцев. Некоторые исследователи полагают, что индийские гипнотизеры могли подвергать гипнозу даже животных. Факиры умели обращаться с ядовитыми змеями, вводя опасных пресмыкающихся в оцепенение и подчиняя своей воле. Или могли заставить хищника прийти в ярость, используя блестящие предметы.

В афро-карибских странах во время ритуалов, посвященных божествам лоа, люди входили в транс и становились «одержимыми духами» за счет обрядовых танцев.

Помимо этих примеров можно привести десятки других, говорящих о том, что в древности практики гипноза были частью многих ритуалов, некоторые из которых имели и лечебную направленность.

С развитием медицины интерес к гипнозу не пропал. В ХVI веке гипнозом заинтересовались европейские медики, и он стал широко известен в Европе под названием «магнетизм». Термин ввел в обращение знаменитый врач Парацельс (1493–1541). Изучая свойства магнита, он предположил, что если тот притягивает к себе предметы, почему бы ему не «вытягивать» из человека болезни? И стал проводить сеансы, на которых «лечил» пациентов с помощью уникальной методики. В результате многие пациенты действительно выздоравливали.

Позже последователь методики Парацельса Франц Антон Месмер (1734–1815) предположил, что дело не только в магнитах, а в силе внушения. Однажды Месмер забыл взять магнит на «сеанс лечения» и решил проводить манипуляции без него, притворяясь, что тот находится у него в руках. Каково же было удивление магнетизера, когда пациент вошел в транс и без воздействия магнита. Однако Месмер не видел в магнетизме психологический метод лечения, его интересовала только физиологическая сторона процесса: он верил во флюиды, которые якобы вырабатывает человек во время сеанса.

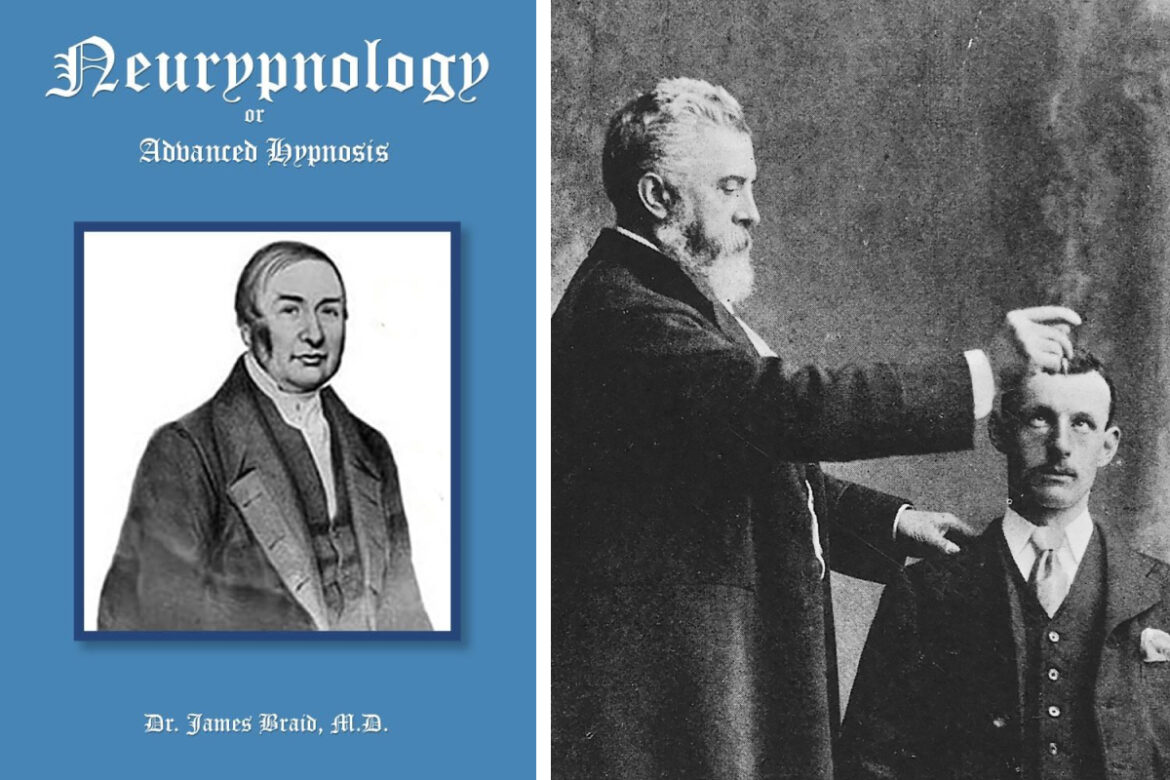

К середине XIX века из-за неоднозначных результатов магнетизма отношение к гипнозу изменилось, и ученые наперебой стали доказывать его абсурдность. Однако врач-хирург Джеймс Бред (1795–1860), посетив представление одного магнетизера, заметил, что испытуемый на сеансе во время транса не притворялся, а действительно не мог при всем желании открыть глаза. Тогда Дж. Бред решил начать собственное расследование в этой области. Поначалу он стал тестировать метод магнетизма на своих знакомых, а позже бросил работу хирурга и полностью посвятил себя исследованию феномена.

Однако опубликовать результаты своих выводов ученый не мог — ни одно издательство не хотело печатать материалы про открытие в сомнительной области. Но Бред очень хотел выпустить книгу и пошел на хитрость: чтобы не использовать термин «магнетизм», вызывающий такое недоверие, он придумал методу новое название, которым мы и пользуемся до сих пор. Слово «гипноз» имеет греческое происхождение и означает «сон». Согласно мифологии, такое имя имел бог сна Гипнос.

Таким образом, магнетизм лишь стал называться иначе, суть явления была прежней. Предметы, на которых концентрируется внимание пациента, прикосновение к его телу, плавные движения руками — все эти приемы медики используют на сеансах гипноза до сих пор.

Позже в своем труде «Нейрогипнология» Бред описал, как использовать гипноз в лечебных целях, в частности в хирургии для обезболивания при операциях. Впоследствии этот метод был применен многими хирургами во время ампутаций. Так, английский хирург Джеймс Эсдейл (1808–1859) посредством специальных жестов (гипнотических пассов) погружал больного в состояние, напоминающее транс, после чего оперировал его.

Гипноз в России

Основоположником гипнологии в России считается психиатр Владимир Бехтерев (1857–1927). Именно он сделал вывод, что гипноз — эффективный способ лечения при поражении нервной системы. Более того, ученый вывел закон внушаемости в массе людей, согласно которому «если внушаемость имеет значение, условно равное единице, то в толпе она увеличивается в число раз, равное количеству людей».

Знаменитый ученый-физиолог, открывший феномен условного рефлекса Иван Павлов определил, что гипноз — пограничное состояние между бодрствованием и сном. Когда мы бодрствуем, в коре головного мозга преобладает процесс возбуждения, а в состоянии сна наоборот — процесс торможения. Таким образом, гипноз — это процесс возбуждения в заторможенной коре. Пока кора головного мозга спит, наставления гипнотизера поступают к нам в мозг через очаг возбуждения. Мозг уснувшего человека не может критически подойти к командам, и гипнотизируемый выполняет их, тут же забывая об этом.

Говоря о гипнозе, часто упоминают имена советского менталиста Вольфа Мессинга и психиатра Зигмунда Фрейда. Однако документальные подтверждения проведения сеансов гипноза Мессингом отсутствуют. Возможно потому, что до 1960-х гг. в СССР к такому явлению, как гипноз, отношение было скорее отрицательным. Фрейд же, будучи способным гипнотизером, сознательно отказался от метода гипноза в пользу изобретенного им психоанализа. При этом он выдвинул целый ряд аргументов, доказывающих, что гипноз — несовершенное средство лечения. Во-первых, он признавал, что не всегда может ввести пациента в транс, во-вторых, считал, что механизмы действия гипноза недостаточно научно объяснимы, а кроме того, сомневался, что при гипнозе пациент «раскрывает правду» о том, что случилось в прошлом.

Какие болезни лечат c помощью гипноза сегодня?

В медицинской практике гипноз используется до сих пор. В психиатрии метод применяют для лечения истерии, фобий, нервной анорексии, шизофрении. Гипнотическое внушение очень эффективно в случае хронического алкоголизма, так как страдающие этим заболеванием обычно хорошо поддаются внушению. Так, в научно-популярном издании Виолетты Хамидовой «Гипнотические манипуляции. Манипуляции подсознания» приводится статистика: психиатр Ардалион Токарский (1859–1901) лечил гипнозом 700 больных алкоголизмом, и у 80% из них добился выздоровления: пациенты оставались трезвыми в течение года после прекращения лечения. Также применяют гипноз и при лечении других зависимостей: курения, наркомании.

С помощью гипноза лечат и заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эндокринные заболевания. При астматическом приступе с помощью гипноза удается помочь пациенту восстановить нормальное дыхание и т. д.

Клинические испытания показали: у метода гипноза низкая вероятность развития негативных побочных явлений. Алексей Грязнов, доктор психологических наук, профессор кафедры «Педагогика и психология» ТИСБИ, подчеркивает: «Клинические испытания демонстрируют: частота побочных эффектов при гипнозе составила: серьезные нежелательные явления: 0%; легкие нежелательные явления: 0,47%. Некоторые люди испытывают после сеанса гипноза головную боль и головокружение, иногда возникает тревога. Повышенное беспокойство связано со страхом потерять контроль над происходящим. Побочные эффекты исчезают самостоятельно менее чем за час, иногда продолжаются немного дольше».

Со стороны гипноз может показаться чудодейственным методом. Отсутствие медикаментозного лечения, широкий спектр применения, минимум побочных эффектов. Однако есть у метода и слабые стороны: он иногда не срабатывает, несмотря на соблюдение и правильное применение всех методических приемов.

Все ли люди одинаково подвержены гипнозу?

Что такое гипнабельность? Это способность пациента менять собственное поведение и мысли под влиянием манипуляций, проводимых другим человеком, то есть гипнотизером.

На внушаемость влияют многие факторы, в том числе:

- возраст;

- пол;

- социальный статус;

- интеллектуальное развитие;

- способ, которым вызывается внушение.

По словам Алексея Грязнова, часто гипноз не действует из-за того, что пациент оказывает пассивное сопротивление и пытается уклониться от полноценного участия в сеансе. Однако лечебный гипноз — это не магия. Мало просто сидеть и ждать, пока врач сотворит волшебство. Терапевтический процесс — это тесное сотрудничество между клиентом и врачом, и успех зависит от активного участия двух человек.

Понять, насколько пациент внушаем, врач может еще до начала сеанса. Для этой цели разработаны специальные приемы. Часто гипнотизируемому могут сообщить, что ощущается какой-либо вкус или запах, которого нет, и смотреть за реакцией пациента, придет ли тот к этому заключению или нет. Или, к примеру, врач может подробно описывать, как субъект берет в руки спелый лимон, разрезает его и пробует кислый кусок на вкус. Те испытуемые, у которых при внушении наблюдается повышенное слюноотделение и ощущение кислого, более подвержены внушению, чем те, кто не испытывает похожих ощущений.

Интересно, что иногда определить, находится ли человек в трансе при гипнозе, может быть проблематично. Пациент может верить, что находится в нем, вести себя соответствующе, хотя на самом деле это не более чем его фантазии. В чем же разница между состоянием бодрствующего человека и гипнотизируемого?

Что происходит с человеком в состоянии гипноза?

По данным исследования доктора Дэвида Спигела, доцента кафедры психиатрии Медицинской школы Стэнфордского университета, у людей, восприимчивых к гипнозу, в трансовом состоянии в мозге происходят изменения, которые не наблюдаются в обычном состоянии. И эти изменения способна зафиксировать современная медицинская аппаратура.

- У погруженных в гипноз людей фиксируется усиление связи между дорсолатеральной префронтальной корой и центральной частью мозга. Префронтальная кора помогает нам строить планы и выполнять поставленные задачи, а центральная часть отвечает за связь ума и тела. Так, под действием гипноза у человека может измениться секреция желудочной кислоты, частота сердечных сокращений, артериальное давление и проводимость кожи. Мозг хорошо контролирует то, что происходит в теле, а центральная часть позволяет совершать эти изменения.

- В состоянии гипноза снижается связь между дорсолатеральной префронтальной корой, ответственной за дела, и сетью пассивного режима работы мозга, которая активна, когда человек спит и не сосредоточен на внешнем мире. Снижение этой связи в мозге демонстрирует отсутствие у человека понимания между действиями и осознанием этих действий. Это позволяет вовлечь испытуемого в действия, предложенные гипнотизером, без самокритики и стеснения со стороны пациента.

Техники введения в гипнотическое состояние

Техник введения в гипнотическое состояние множество. Некоторые из них основаны на использовании словесных формул и внушений, другие — на визуальных образах и ассоциациях. Какие же методы применяют современные врачи?

- Гипноз посредством фиксации предмета

Гипнотизирующий просит пациента сконцентрировать взгляд на каком-то предмете — монете или карандаше на расстоянии не менее чем в 25 см от глаз гипнотизируемого. Когда пациент сосредоточится на предмете, гипнотизер начинает производить ряд внушений: монотонным голосом, с повторениями. Пациенту внушается ощущение расслабления, сонливости, тяжести, тепла, а затем сна.

Следует отметить, что все фразы психотерапевта сообщают об уже произошедших событиях. Гипнотизер не говорит о том, что должно произойти, он констатирует факт: «вы уже заснули», а не «вы заснете».

- Фракционный метод. Методика позволяет вводить в гипнотическое состояние людей, которые боятся входить в транс. Метод реализуется так: врач погружает больного в неглубокий транс. Когда пациент просыпается, его просят рассказать об испытанных им ощущениях, о том, что ему мешало заснуть. Врач анализирует слова пациента. Следующее введение в гипноз проводится уже с учетом предыдущих ошибок.

- Метод «Путаница». Методика «Путаница» предназначена специально для пациентов, которые относятся к гипнотической терапии скептически. Больному в одно и то же время делается несколько разных внушений, противоположных по смыслу и требующих быстрого переключения внимания. Врач же не дает больному опомниться и повторяет новые команды, такие же противоречивые. Когда пациент сбит с толку, ему дают команду закрыть глаза и заснуть.

Где учат гипнотизеров?

За долгие века гипноз прошел много стадий: от культового поклонения до полного отрицания. При этом все еще остается в арсенале медиков.

Сегодня научиться «загадочному навыку владения сознанием человека» можно официально. Лекции по гипнотерапии проводятся в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, а многие вузы и учебные центры предлагают целые подборки программ повышения квалификации и курсы по теме гипноза, например:

- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова — Эриксоновский гипноз;

- Московский институт технологий и управления — Суггестивная психология. Гипноз в психологическом консультировании;

- Факультет непрерывного медицинского образования Российского университета дружбы народов — Гипноз в психиатрии и психотерапии (НМО).

Валерия Стопичева