День защитник Отечества – прекрасный праздник, день, когда страна чествует свою армию. Это день профессиональной гордости для всех, кто носит военную форму, повод вспомнить о свершениях российских военных. И не только на поле боя, но и везде, куда посылала их страна. В том числе и в дальних путешествиях, совершавшихся во имя науки и стратегической безопасности Отечества. Сегодня мы расскажем о знаменитых российских географических экспедициях, проходивших при самом активном участии русской армии и под командованием ее офицеров.

Первое русское кругосветное путешествие будущего адмирала Ивана Крузенштерна, первая русская антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, кругосветное путешествие Михаила Станюковича и Федора Литке, географические экспедиции Николая Пржевальского, Григория Грум-Гржимайло, Владимира Арсеньева…

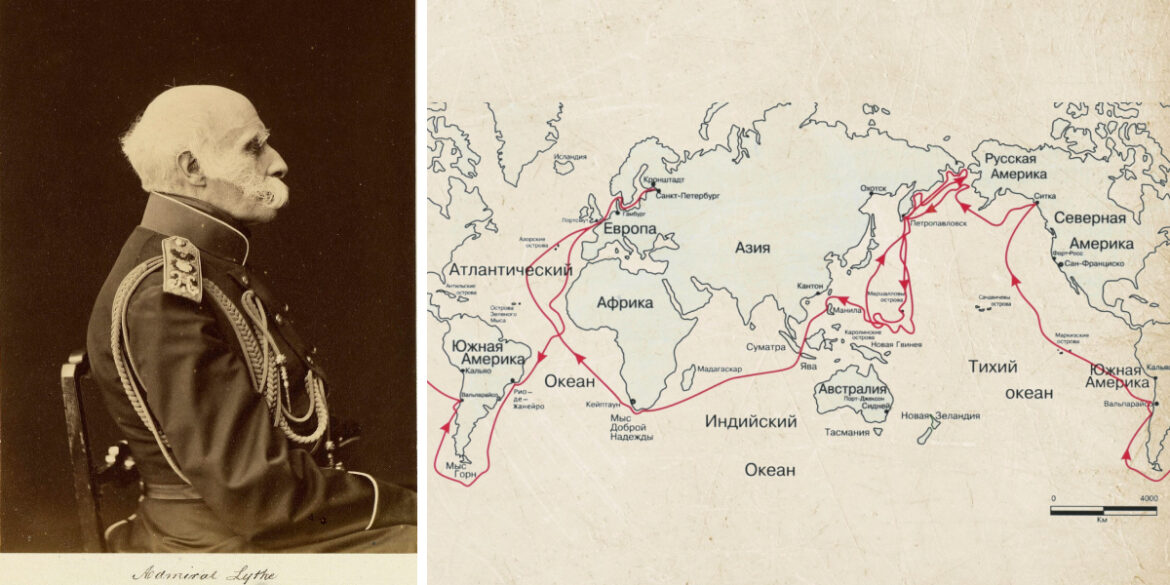

Паруса Крузенштерна

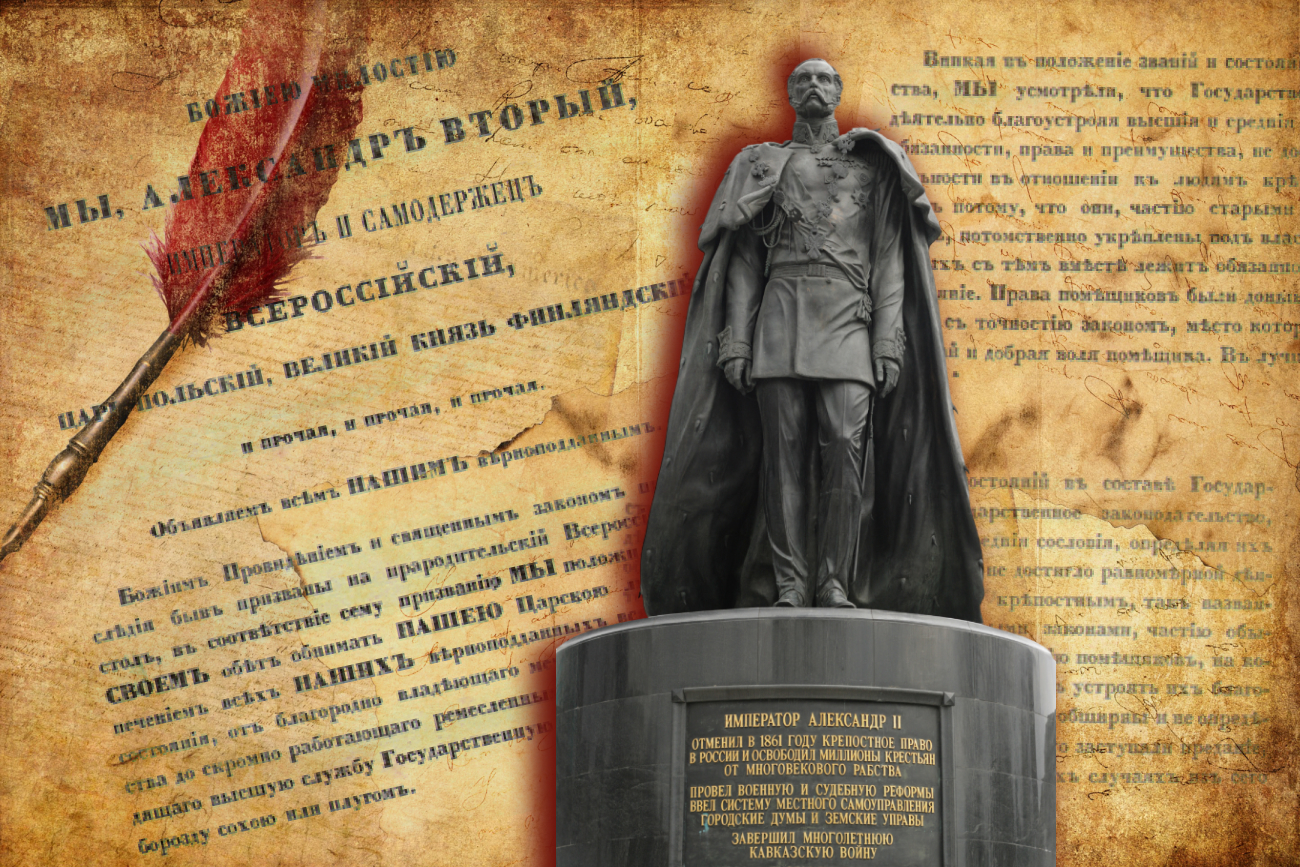

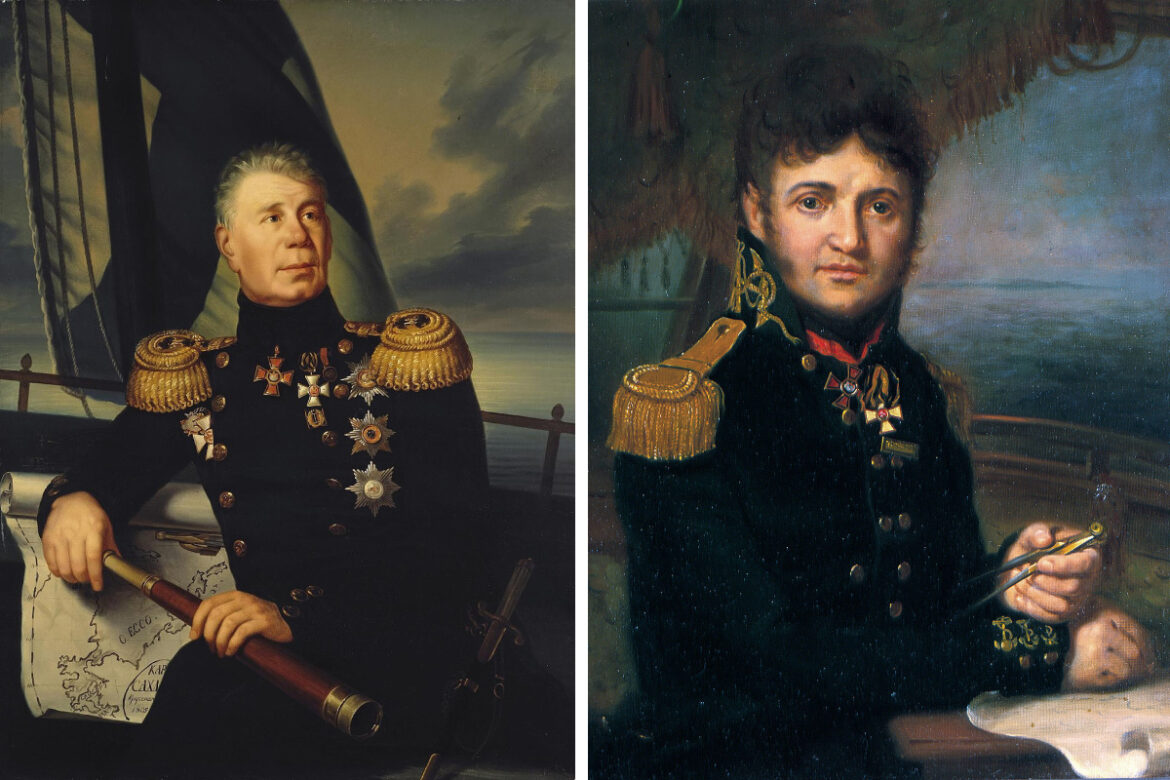

Проект экспедиции из Кронштадта к берегам Камчатки и Северной Америки молодой капитан-лейтенант Иван Крузенштерн продвигал еще в 1800-1801 годах. Осознавая затратность своего проекта, Крузенштерн продумал путешествие таким образом, чтобы на первом месте стояли коммерческие интересы России. В 1802 году Александр I утвердил проект, назначив Ивана Крузенштерна командующим этой амбициозной миссией.

Экспедиция, проходившая в 1803-1806 годах, состояла из двух кораблей – «Надежда» и «Нева». Командиром второго шлюпа назначили капитан-лейтенанта Юрия Лисянского, товарища Крузенштерна по Морскому кадетскому корпусу. Для длительного плавания и научных исследований шлюпы были тщательно оснащены. В числе прочего оборудования были закуплены морские хронометры, полный набор астрономических и физических инструментов для наблюдений. Научные наблюдения команды охватили множество аспектов – от определения географических координат и картографирования до изучения морских течений, климатических условий и экосистем.

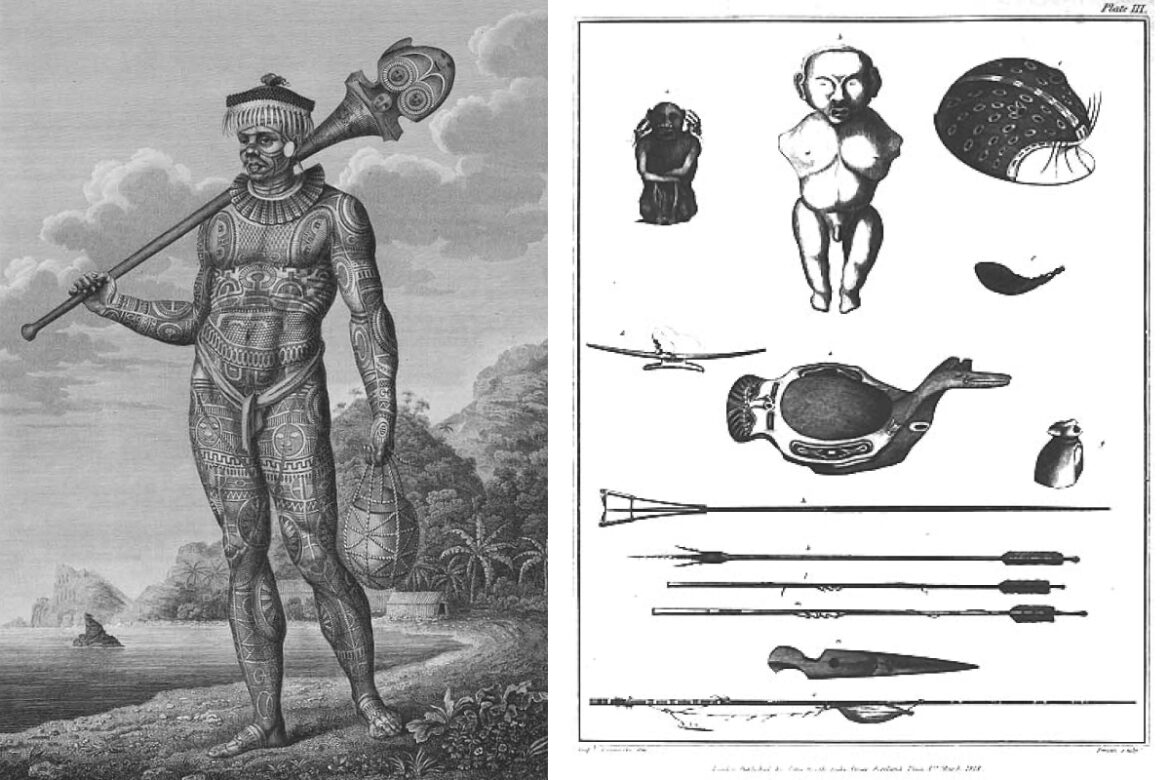

Экспедиция провела обширные исследования в разных частях света, включая Южную Америку, Тихий океан и Алеутские острова, открыла новые морские пути, изучила атмосферные явления, провела океанологические исследования, описала этнографию и быт туземных племен… Российские моряки посетили Канарские острова, Бразилию, Гавайские острова, Макао, на обратном пути заходили в порты острова Святой Елены и Копенгагена. По замыслу организаторов экспедиции пути судов несколько раз расходились: так, «Надежда» во главе с Крузенштерном добралась до берегов Японии, Курильских островов, а затем посетила русский Петрозаводск, а «Нева» под командованием Юрия Лисянского исследовала остров Пасхи и Русскую Америку. Они стали первыми, кто проложил морской путь из Европейской части Российской империи до Камчатки и Аляски. И впервые в истории русского флота его суда пересекли экватор!

Важным итогом первого русского кругосветного путешествия стали открытия, заполнившие пробелы на карте Северной части Тихого океана: экспедиция открыла острова и заливы, мысы и проливы, за которыми в итоге навсегда утвердились русские топонимы: пролив Крузенштерна, мыс Терпения, пролив Надежды и другие. Крузенштерн лично произвел описание части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, Японии. Для этого он использовал новый для того времени метод измерения долготы – метод лунных расстояний. Он заключался в сравнении положения Луны относительно звёзд с данными астрономических таблиц, что позволяло по разнице во времени точно вычислять долготу корабля в океане.

Экспедиция Крузенштерна провела также широкие океанологические исследования, касающиеся пассатных противотечений, феномена свечения моря, океанических температурных режимов, поведения приливов и отливов.

Большое место было уделено и этнографическими исследованиям, фиксированию обычаев и традиций народов, проживавших по пути следования кораблей. Огромный интерес ученых вызвала привезенная мореплавателями этнографическая коллекция, посвященная жизни полинезийцев, алеутов, камчадалов, нивхов, японцев, китайцев.

Также экспедиция укрепила дипломатические и торговые отношения России с другими странами, в частности приняла на борт китайские товары для продажи в Российской империи и открыла рынок Китая для торговли русскими мехами и ч

В августе 1806 года шлюпы вернулись в Кронштадт.Впоследствии Иван Федорович Крузенштерн был избран почетным членом Академии наук, а император предоставил капитану бессрочный отпуск для «ученых занятий».

С 1807 по 1809 годы мореплаватель занимался обработкой материалов своей экспедиции и готовил эпохальный труд – трехтомное сочинение «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах» с приложением прекрасного гравированного атласа карт и рисунков. Издание увидело свет в 1809-1812 годах, после чего было переведено на большинство европейских языков!

В 1814 году Крузенштерн занялся созданием «Атласа Южного моря» (прим. ред.: в то время Южным морем назывался Тихий океан). Работа над трудом, не имевшим аналогов в мире, была закончена к 1821 году. Атлас включал 34 карты, на которых, кроме экзотических территорий и островов, были помещены карты и описания Аляски, Курильских островов, Сахалина. За эту работу Крузенштерн был награжден орденом Св. Владимира II степени, а в 1836 году, после публикации дополнения, полной Демидовской премией – высшей наградой Российской империи за научные достижения.

Значение первого кругосветного путешествия Крузенштерна выходит за рамки его научных достижений. Длившаяся всего три года, экспедиция оказала влияние на развитие географии и этнографии в России на многие годы вперед. Нельзя не упомянуть тот неоценимый вклад, который внесли в осуществление благополучного и результативного плавания экипажи кораблей, которые, к слову, состояли исключительно из добровольцев: готовя путешествие, Крузенштерн добился использования только русских военных моряков и строго на добровольных началах.

Северные горизонты Фёдора Литке

Особое место среди русских офицеров-путешественников XIX века занимает Фёдор Петрович Литке — моряк, ученый и выдающийся организатор науки. В 1821–1824 годах он возглавил несколько экспедиций в Арктику, впервые выполнил точную съемку берегов Новой Земли и создал карты Белого и Баренцева морей. Эти работы значительно улучшили навигацию на русском Севере и заложили основы отечественной полярной океанографии.

В 1826–1829 годах Литке командовал кругосветным плаванием на шлюпе «Сенявин». Экспедиция исследовала Камчатку, Чукотку и острова Тихого океана, собрав обширные океанографические и этнографические материалы. Итогом стали фундаментальные научные труды, получившие мировое признание.

Не меньшим оказался вклад Литке в развитие российской науки. В 1845 году он стал одним из основателей Русского географического общества и многие годы руководил его деятельностью. А в 1864 году был назначен президентом Императорской Академии наук, где проработал почти два десятилетия. Жизненный путь Литке наглядно доказал, что служба Отечеству может успешно сочетать военное дело, науку и большие географические открытия.

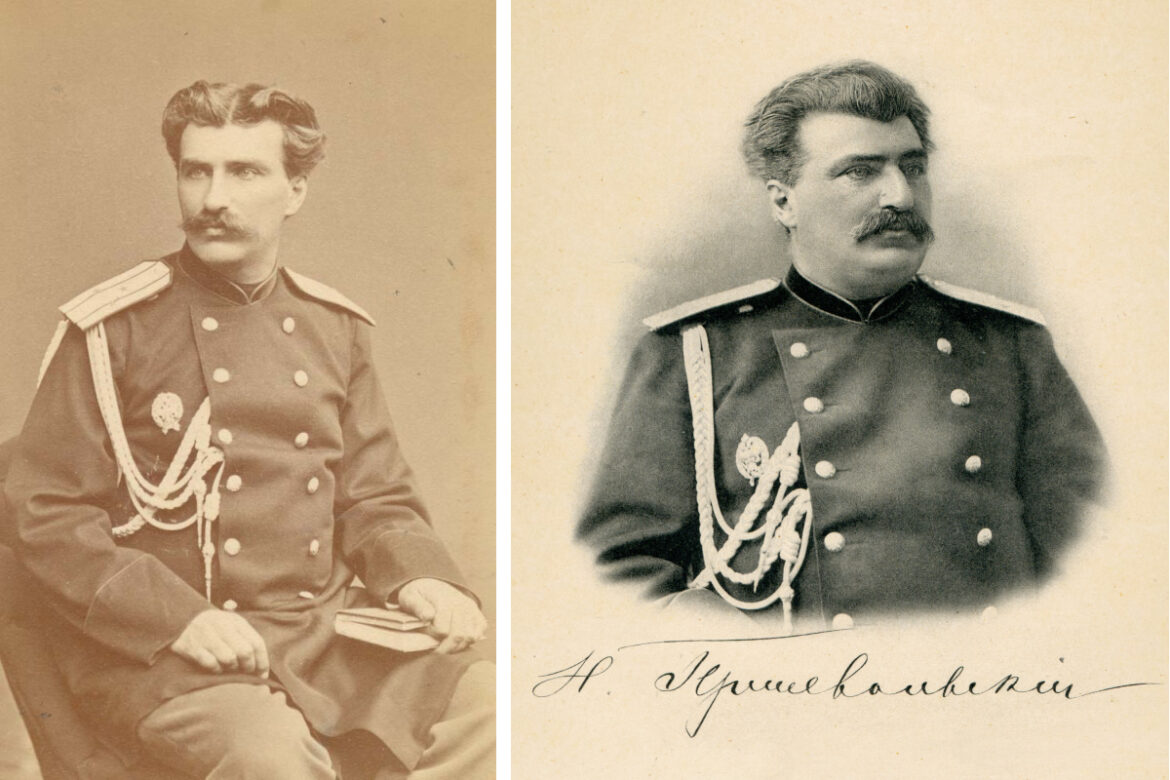

Лошадь Пржевальского и дороги Центральной Азии

Николай Михайлович Пржевальский – еще один выдающийся русский офицер, исследователь и путешественник. Еще в юности он совершил экспедицию по Уссурийскому краю, которая впоследствии стала одним из самых значительных азиатских исследований XIX века.

Еще будучи студентом Николаевской академии Генерального штаба Николай Пржевальский написал статью на тему «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», в которой проявился его интерес к Дальнему Востоку. Однако попасть туда ему удалось не сразу. После окончания учебы в академии Пржевальский некоторое время преподавал историю и географию в Варшавском пехотном юнкерском училище.

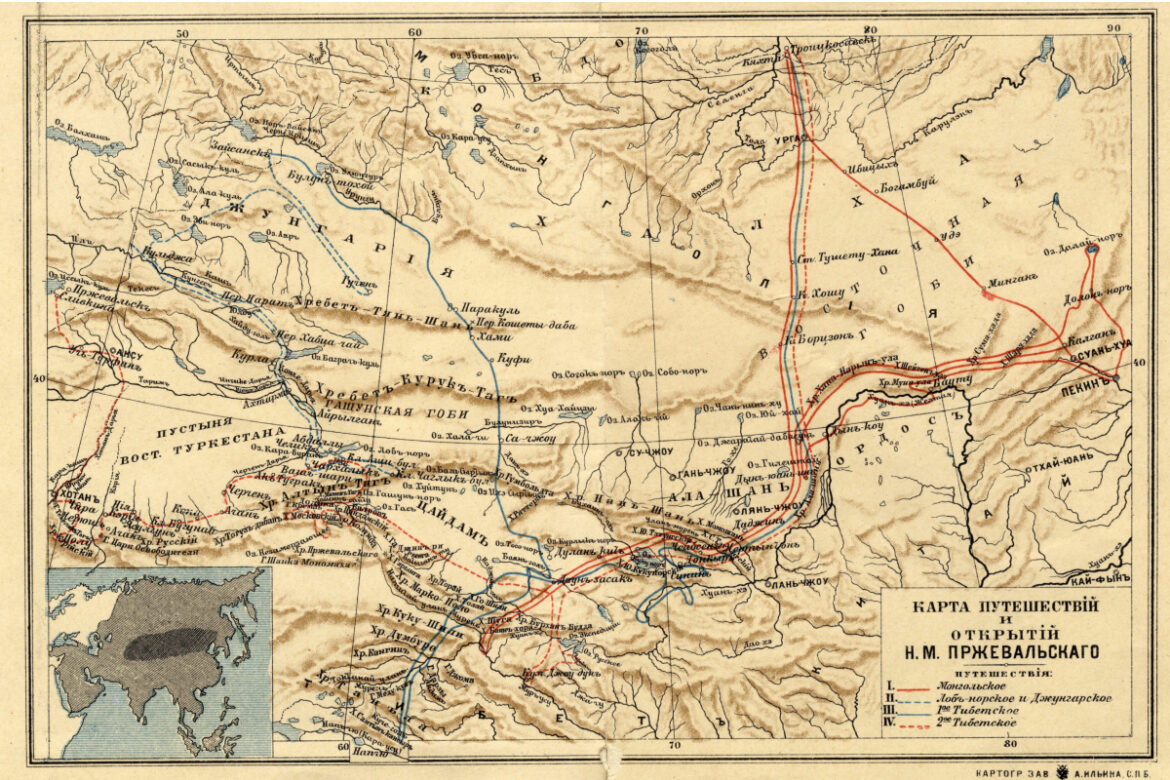

В 1864 году он стал действительным членом Императорского Русского географического общества, а во второй половине 1860-х годов впервые отправился в Уссурийский край. По итогам этого путешествия Пржевальский написал в 1869 году статью «Инородческое население Уссурийского края», за которую был удостоен малой серебряной медали Императорского Русского географического общества. Но настоящая слава географа-исследователя пришла к Пржевальскому после его экспедиций в Центральную Азию . С 1871 по 1888 годы он совершил 5 путешествий в этот регион: в Монголию, китайский Тибет, на Тянь-Шань. Вместе с ним в этих путешествиях побывали и десятки нижних армейских чинов, простых русских солдат и унтер-офицеров. В разные годы спутниками Пржевальского были подпоручик 31-го пехотного Алексопольского полка Михаил Пыльцов, прапорщик 142-го пехотного Звенигородского полка Евграф Повало-Швыйковский, казаки Забайкальского и Семиреченских казачьих войск и другие.

Николай Пржевальский и его сподвижники стали первыми европейцами, которым удалось проникнуть вглубь Северного Тибета, к верховьям великих рек Янцзы и Хуанхэ, и тщательно исследовать эти территории. Были подробно описаны пустыни Алашань, Ордос и Гоби, высокогорные районы Северного Тибета. Также Пржевальский дополнил существовавшие на тот момент карты Центральной Азии, став первооткрывателем низовий Тарима, хребта Алтынтаг, а еще – целой горной страны Куньлунь, о существовании которой ранее даже не догадывались!

Не менее важным аспектом работы Пржевальского было изучение животного мира Центральной Азии. Во время своих экспедиций исследователь собрал внушительные зоологические, минералогические и ботанические коллекции, которые затем переправил в Петербург. Он описал множество новых видов животных: дикого верблюда, тибетского медведя и, разумеется, знаменитую лошадь Пржевальского. Это животное было открыто и описано в 1878 году и стало своеобразным символом как самого путешественника, так и его исследований. В 1886 году Императорская Академия наук наградила Николая Пржевальского именной золотой медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Пржевальский был не только исследователем, но и активным популяризатором науки. Отчеты о своих экспедициях он публиковал в научных журналах, его перу принадлежат такие увлекательные книги как «Путешествие в Уссурийском крае», «Монголия и страна тангутов», «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» и др.

Экспедиции Пржевальского имели для России важное военно-стратегическое значение, их результаты позволили усилить политическое и военное влияние Российской империи в регионе, в том числе в Тибете, за который Россия конкурировала с Великобританией. Именно там, в Тибете оборвалась жизнь Пржевальского. Это произошло во время его пятой экспедиции в Тибет. Охотясь на фазана в Чуйской долине, географ, вопреки собственным предостережениям, выпил речной воды и заразился брюшным тифом. 20 октября 1888 года Николай Михайлович скончался. Ему было всего 49 лет.

Путешествия Григория Грум-Гржимайло

Григорий Ефимович Грум-Гржимайло — один из крупнейших русских исследователей Центральной Азии. Офицер по образованию и ученый по призванию, он продолжил дело Пржевальского, посвятив жизнь изучению Монголии, Тибета и Западного Китая. В 1880–1890-х годах Грум-Гржимайло возглавил несколько крупных экспедиций в районы Восточного Тянь-Шаня и Наньшаня, где впервые описал труднодоступные горные области и уточнил очертания обширных пустынь.

В его отрядах, как и у других русских путешественников, участвовали военные топографы, казаки и солдаты, поэтому экспедиции имели не только научное, но и важное стратегическое значение. Собранные им сведения активно использовались при составлении карт Центральной Азии и укрепляли позиции России в регионе.

Ученый собрал богатейшие зоологические и ботанические коллекции, оставил ценные этнографические описания местных народов и опубликовал фундаментальные труды, среди которых особенно известно многотомное «Описание путешествия в Западный Китай». Экспедиции Грум-Гржимайло стали еще одним примером того, как русская армия и наука совместно служили делу географических открытий и укреплению Отечества.

Неизведанные земли Владимира Арсеньева

Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся российский исследователь, военный, востоковед, писатель, чьи экспедиции на Дальнем Востоке, вслед за экспедициями Пржевальского и Грум-Гржимайло, оставили глубокий след в изучении этого региона.

Интерес к малоизученной Дальневосточной земле и географическим исследованиям Арсеньев питал, еще будучи юнкером Петербургского пехотного училища. Немалую роль в этом сыграл Михаил Ефимович Грум-Гржимайло, брат известного исследователя Средней Азии, который читал в училище лекции по географии.

После окончания училища Арсеньев, направленный на службу в польский городок Ломжи, в течение четырех лет подавал рапорты о переводе и наконец в 1900-м году был перенаправлен на службу во Владивосток.

Служа там, все свободное от работы время Арсеньев посвящал исследованию природы уссурийской тайги, одновременно много общаясь с коренным населением и изучая историю края. Первые свои экспедиции Арсеньев совершал «вне работы» – во время отпуска. А с переводом в Хабаровск его исследовательские способности нашли применение и на службе: в 1906 в составе военной исследовательской партии он отправился в первую свою экспедицию к хребтам Сихотэ-Алиня. Команда численностью более 20 человек помимо Арсеньева включала его помощников подпоручика Григория Гранатмана и инженерного подпрапорщика Александра Мерзлякова, четверых уссурийских казаков и 12 солдат 6-го и 8-го Восточно-Сибирских стрелковых полков.

Экспедиция имела как научно-географические, так и стратегические задачи – собрать подробные топографические материалы о данной местности на случай войны. По завершении путешествие и по его итогам Арсеньев был впоследствии награжден Орденом Святого Владимира 4-й степени.

Именно во время этой экспедиции Арсеньев познакомился с местным жителем по имени Дэрчу Оджал, который стал его близким другом, участником и проводником ряда последующих экспедиций и прототипом знаменитого литературного персонажа Дерсу Узала, главного героя одноименного романа Арсеньева-писателя. Роман «Дерсу Узала» был переведен на множество иностранных языков и входит в число лучших произведений географической и приключенческой литературы не только России, но и мира. В 1975 году по нему был снят художественный фильм «Дерсу Узала», поставленный знаменитым японским режиссером Акирой Куросавой. Картина получила широкое международное признание и в 1976 году была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Фильм также был отмечен главным призом Московского международного кинофестиваля.

В 1907 году было решено продолжить исследовательскую работу 1906 года и снарядить новый поход к хребту. За время этой экспедиции под руководством Арсеньева был исследован север Уссурийского края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива, верхние течения рек системы Имана и бассейн реки Бикин. Сихотэ-Алинь был пройден 4 раза!

А в 1908-1910 годах новая экспедиция под руководством Арсеньева отправилась обследовать практически неизведанную прежде северную часть Уссурийского края и хребта Сихотэ-Алинь от реки Анюй до Императорской гавани.

Топографические съемки местности там никогда не проводились, поэтому карты, которыми руководствовался отряд, оказались неточными. Это едва не закончилось трагедией – заплутавшая экспедиция едва не погибла от голода.

В 1910-х годах Арсеньев перешел на гражданскую службу в Уссурийской межевой партии, что позволило ему уделять много времени научной работе. Обобщив огромный естественно-научный и этнографический материал, путешественник в 1912 году опубликовал «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края».

Арсеньев, всю жизнь остававшийся верным духу путешествий, совершил еще целый ряд экспедиций по Дальнему Востоку, открывших этническое и природное многообразие края. Продолжал Владимир Клавдиевич работать и при советской власти – до самой своей кончины в 1930 году.

Авторы текста Вера Радвила, Алена Кожевникова

Изображение на обложке: Freepik