Синдром Шёгрена – аутоиммунным расстройством, характеризующимся сухостью во рту и глазах – страдают, по некоторым оценкам, от 4 до 250 человек на 100 тысяч населения на нашей планете. Причем женщины болеют в 8–25 раз чаще мужчин. Ученые Пекинского университета в ходе нового исследования нашли способ решения проблемы.

Проявления сухости ухудшают качество жизни, создавая трудности с речью, приемом пищи и даже отдыхом. Долгое время врачи знали о том, что иммунная система атакует собственные влагообразующие железы организма, однако точный механизм, приводящий к прекращению выработки слюны, оставался неясным. И хотя ученые знали, что иммунная система борется с собственными железами организма, вырабатывающими влагу, точный механизм остановки выработки слюны оставался загадкой.

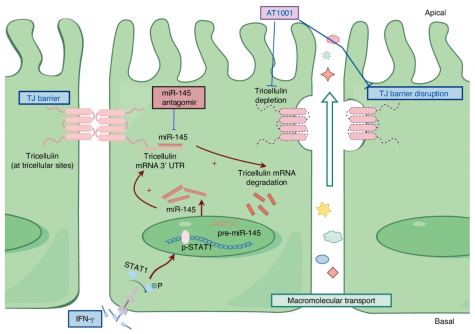

У ученых были подсказки, что в этом замешаны межклеточные «застежки-молнии», но у них не было четкой картины того, что именно вышло из строя и как это исправить. Оставался животрепещущий вопрос: что разрывает эти клеточные застежки-молнии — и можем ли мы снова их застегнуть?

- Science Blog

Китайские исследователи продемонстрировали, что трицеллюлин – белок, выполняющий роль «застежки» в трехсторонних соединениях клеток желез – подвергается разрушению на самых ранних этапах развития синдрома Шёгрена. Используя образцы тканей человека и генетически модифицированных мышей, ученые выявили повреждение, связанное с определенным воспалительным процессом. В частности, протестировали два подхода к терапии: экспериментальный препарат (AT1001) и молекулу, блокирующую микроРНК-145. Оба метода успешно восстановили секрецию слюны у мышей, что свидетельствует о том, что повреждение не только обнаруживается, но и может быть обратимым.

Исследование показало, что трицеллюлин играет роль связующего вещества в трехклеточных соединениях слюнных желез. Его дефицит приводит к утечкам и нарушению нормального выделения жидкости. Воспалительные молекулы, такие как интерферон-гамма, запускают сложную цепь реакций: они активируют путь JAK/STAT1, что повышает уровень микроРНК-145, которая, в свою очередь, воздействует на трицеллюлин и вызывает его разрушение. Чтобы подтвердить ключевую роль трицеллюлина, ученые создали мышей без этого белка, тем самым практически полностью воспроизведя симптомы синдрома Шёгрена. Прорыв произошел, когда специалистам удалось обратить вспять это искусственно вызванное повреждение: AT1001 восстановил клеточные соединения, а ингибиторы микроРНК-145 предотвратили разрушение до его начала. Оба подхода вернули железе нормальную функциональность, предлагая потенциальный план лечения для людей.

Это открытие имеет огромное значение для миллионов людей, страдающих от сухости во рту при синдроме Шёгрена. Раннее выявление снижения уровня трицеллюлина может позволить начать профилактическое лечение до того, как наступит необратимое повреждение. Как отмечают авторы, их исследование может быть применимо и к другим заболеваниям, связанным с повреждением желез или нарушением целостности эпителиальных барьеров, включая синдром сухого глаза и некоторые болезни кишечника. Следующий этап работы – клинические испытания на людях.

Результаты работы опубликованы в International Journal of Oral Science.

Изображение на обложке: схематическая диаграмма иллюстрирует предлагаемый механизм индуцированной интерфероном-γ (IFN-γ) понижающей регуляции трицеллюлина в эпителиальных клетках слюны. IFN-γ приводит к фосфорилированию сигнального трансдуктора и активатора транскрипции 1 (STAT1), а затем вызывает повышение регуляции микроРНК-145 (miR-145), которая соединяется с мРНК трицеллюлина 3' UTR и ингибирует экспрессию трицеллюлина. Это затем вызывает дисфункцию ацинарного эпителиального барьера и повышенный транспорт макромолекул через парацеллюлярный путь из-за потери трицеллюлина в слюнных железах, что приводит к гипосаливации. Схематическая диаграмма разработана Figdraw, источник: scienceblog