Вопрос, в чем физик Игорь Васильевич Курчатов был первым, который активно задают во Всемирной сети, предполагает только один ответ: во всем, за что он брался. Курчатов просто не имел права быть вторым: ни время бы не позволило, ни характер. Все его научные интересы совпали с устремлениями эпохи.

Биография Игоря Курчатова: ключевые факты и достижения

Можно сказать, что он был почти ровесником избранной им научной отрасли. На рубеже XIX и XX веков физика совершила прорыв в новое измерение:

- 1895 год. Антуан Беккерель открыл радиоактивность солей урана;

- 1898 год. Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри обнаружили радиоактивность тория и выделили из солей урана полоний и радий;

- 1897 год. Джозеф Томсон открыл электрон;

- 1899 год. Эрнест Резерфорд показал, что радиоактивные излучения образуются альфа-, бета- и гамма-лучами;

- 1911 год. Все тот же Резерфорд открыл атомное ядро и предложил планетарную модель атома.

Это событие, случившееся, когда Курчатов был еще мальчишкой, по традиции считают днем рождения ядерной физики, с которой позднее он свяжет свою жизнь.

Согласно официальным данным, Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года (прим. ред: по другим сведениям, 8 января того же года или 30 декабря 1902-го) на Южном Урале, недалеко от Уфы, в небольшом поселке Симский Завод, сложившемся вокруг металлургического предприятия. Дед его, крепостной крестьянин, выбился в люди, дал детям образование, один из его сыновей даже учился во Франции. Отец Игоря Василий Курчатов работал землемером, получив позже за отличную службу личное дворянство, а мать Мария Курчатова была дочерью священника, окончила епархиальное училище и в юности несколько лет трудилась помощницей учителя. Но выйдя замуж, посвятила себя семье. У супругов росло трое детей, Игорь, которого родные звали Гаря, был средним.

Дети в семье Курчатовых росли в достатке и атмосфере любви и уважения, царивших дома. Ради того, чтобы дать им хорошее образование, Курчатовы переехали сначала в Симбирск, а потом в Симферополь, где сыновья поступили в старейшую гимназию Крыма.

В первые послереволюционные годы уже учившемуся в старших классах Игорю пришлось совмещать учебу с работой. Однако гимназию он окончил на «отлично» и поступил на физико-математический факультет Таврического университета в Симферополе, где прошел четырехлетний курс за три года. А затем рванул из Крыма в Ленинград (Прим. ред.: ныне Санкт-Петербург), где поступил сразу на третий курс кораблестроительного факультета Политехнического института: в море, возле которого он вырос, Игорь был влюблен с детства и о профессии инженера тоже думал, еще учась в школе.

Стипендия была маленькой, и ради заработка Курчатов устроился наблюдателем в Павловскую магнитно-метеорологическую обсерваторию. Там ему впервые в жизни поручили самостоятельно провести настоящий научный опыт — измерить радиоактивность снега. Возможно, именно в тот момент вектор интересов Игоря сменил направление с инженерного на научное.

После окончания вуза Курчатов год поработал в Азербайджанском политехническом институте ассистентом своего бывшего школьного учителя физики Семена Усатого. Тот был родственником Абрама Иоффе, «отца советской физики», и посоветовал Абраму Федоровичу пригласить Курчатова на работу в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ), где Игорь стал заниматься физикой твердого тела.

1930-е принесли новые важные прорывы в ядерной физике:

- 1932 год. Джеймс Чедвик открыл нейтральную частицу, названную нейтроном, Карл Андерсон — позитрон, а Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон впервые расщепили атомное ядро лития;

- 1934 год. Супруги Ирен и Фредерик Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность, а Энрико Ферми начал активно проводить опыты по ее изучению, облучая атомные ядра различных химических элементов медленными нейтронами;

- 1938 год. Отто Ган и Фриц Штрассман расщепили ядро урана, а Лиза Мейтнер и Отто Фриш дали физическое объяснение процессу. Их предположения экспериментально подтвердили в целом ряде физических лабораторий.

Стоит ли удивляться, что для Игоря Курчатова, которого с детства привлекало все, что открывало новые горизонты, физика атомного ядра стала главной сферой научных интересов? Одним из первых в стране он начал проводить исследования в этой области.

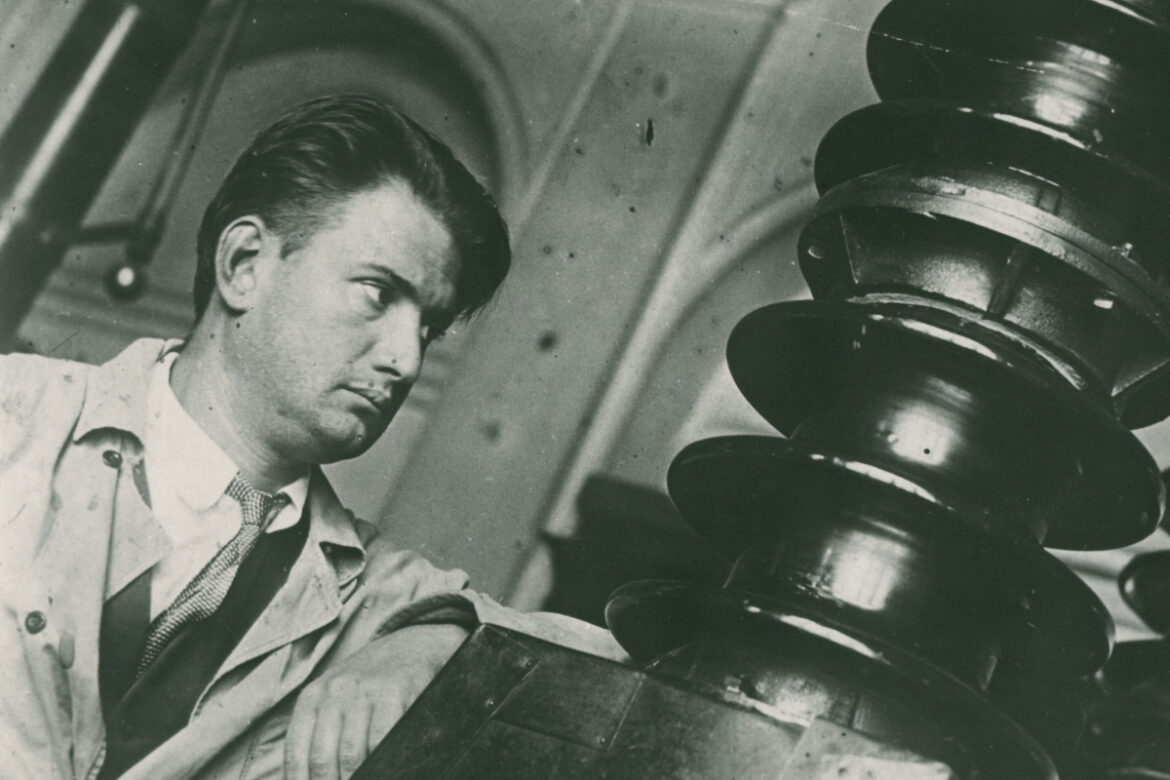

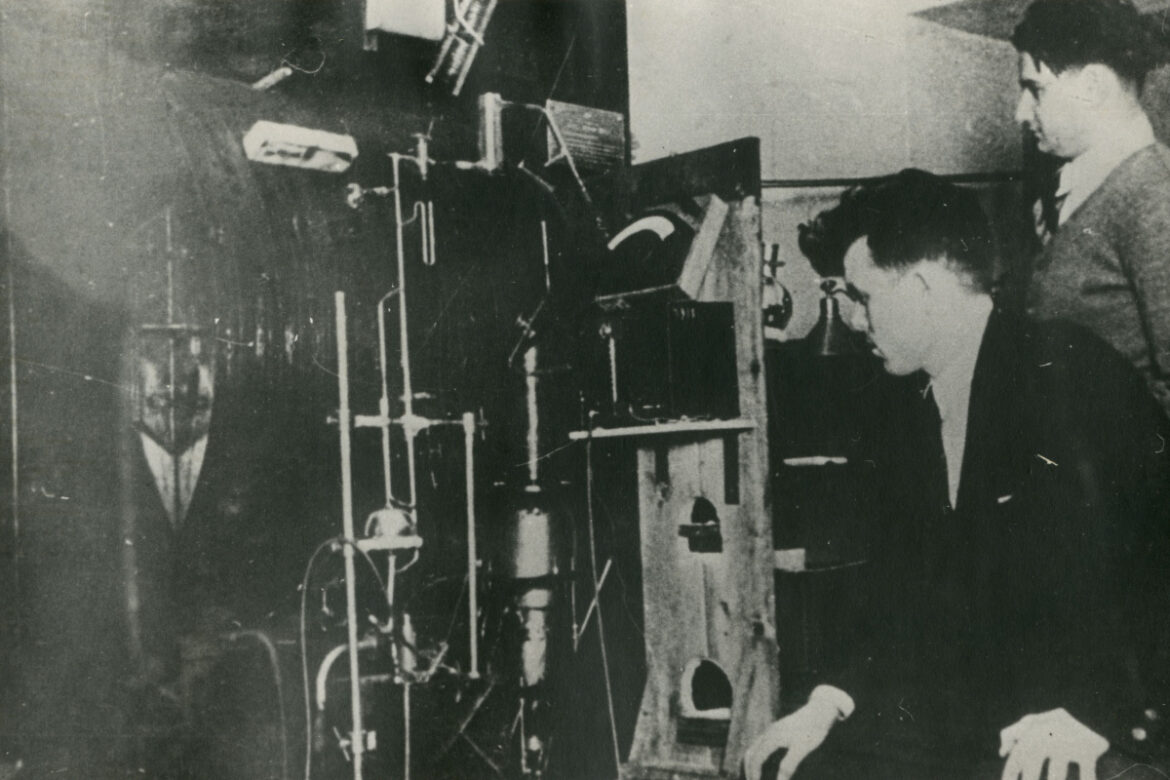

Когда Абрам Иоффе создал в ЛФТИ лабораторию по изучению атомного ядра, возглавить ее предложил Курчатову. Одновременно тот работал в Радиевом институте, где занимался строительством первого циклотрона — ускорителя заряженных частиц. Курчатов вел научную деятельность, организовывал Всесоюзные конференции, на которые приезжали ведущие ученые из-за рубежа, преподавал, писал книги. О нем тогдашнем современник отозвался так: «…взгляд его ясен и весел, энергия и оптимизм неиссякаемы». Руководство страны, убежденное учеными-физиками в том, что новый источник энергии будет иметь широкое применение в народном хозяйстве, оказывало исследователям, работавшим в области ядерной физики, всестороннюю поддержку. В 1941 году в Ленинграде близилось к концу строительство спроектированного Курчатовым и крупнейшего на тот момент в Европе циклотрона для расщепления атомного ядра… Но грянула война.

Вместе со своим коллегой Анатолием Александровым Игорь Васильевич взялся за разработку системы защиты кораблей от магнитных морских мин, с помощью которой были впоследствии спасены сотни судов Черноморского флота. Но в 1942 году Курчатова срочно вызвали из Казани, где он работал, в Москву: правительство приняло решение вернуться к замороженным в начале войны ядерным исследованиям, но теперь им предстояло выйти на новый уровень — военный.

Об угрозе появления «атомной взрывчатки» в нацистской Германии тогда говорили ученые всего мира. В Соединенных Штатах Америки в обстановке строжайшей секретности полным ходом шли работы по разработке ядерной бомбы. Оставаться в стороне от происходящего для советской страны было крайне опасно.

Специальным решением правительства для исследований в области военного атома была создана Лаборатория №2 Академии наук СССР (Прим. ред.: в 1956 году она была преобразована в Институт атомной энергии, ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Учитывая особую важность проводимых исследований и их строгую секретность, Лабораторию напрямую подчиняли правительству, а возглавил ее и, таким образом, весь советский атомный проект Игорь Курчатов.

Задача стояла титаническая: все делалось впервые, да еще в тяжелейших условиях идущей войны. Курчатов вел научные изыскания, руководил деятельностью сотрудников, добывал, где только мог, сырье и материалы, самостоятельно разбирал аварийные ситуации и принимал непосредственное участие во всех работах. Так, готовя к пуску в 1946 году первый ядерный реактор, он своими руками вместе с другими физиками, инженерами, рабочими делал уран-графитовую кладку. Когда один из рабочих спросил Курчатова, перепачканного графитом, зачем ему это, он ответил: «Всякую черную работу нужно делать тщательно, ибо от этого зависит успех общего дела». Приезжая на объекты, он жил в тех же условиях, что и его сотрудники, мог заночевать в холодном вагончике. Курчатов успевал везде. «Сверкающий взгляд его так же быстр и ясен утром и глубокой ночью, — вспоминал коллега. — Окружающие изнемогают от “курчатовского” темпа. Он неутомим».

Несмотря на все трудности, в работе Курчатова неизменно присутствовала какая-то мальчишеская удаль, совсем как в детстве, когда он, взлетая на качелях, крутил «солнышко». Игорь Васильевич, как, впрочем, и многие его коллеги, не щадил себя, безоглядно подвергался риску, имея дело с радиоактивными элементами. Вперед и только вперед, где уж тут о своем здоровье подумать — трудностей и так хватало с избытком, самых разных.

Сложности, с которыми сталкивались физики-ядерщики, нередко приводили к техническим сбоям, которые в сталинские годы могли расценивать и как диверсию. Но Курчатов всегда защищал ученых. Используя свои широкие права руководителя «уранового проекта», он мог взять на работу любого нужного ему физика, ради чего не раз добивался освобождения ученых из тюрем и лагерей. Сталин держался с ним на почтительном расстоянии, а ведомству Берии, координировавшего деятельность ядерщиков, Курчатов вмешиваться в работу не позволял.

«Курчатов работает с петлей на шее, — записал один из его ведущих сотрудников. — Как никто другой он понимает свою ответственность перед народом и внешне спокоен, но как удается держаться?» От природы энергичный, веселый, шутник, любитель азартных игр и дружеских встреч, Курчатов едва уловимо, но изменился. «Его душа и мысли как бы ушли в недосягаемость, — записал близкий ему человек, — отчего он часто казался нам сверхземным… Такой всегда оживленный, говорун, он и теперь радостно встречал нас у себя, но словно печать была наложена на уста его…»

И поставленные цели были достигнуты. В 1946 году был запущен первый в Восточном полушарии экспериментальный атомный реактор, спустя два года на Урале построили завод уже с промышленным реактором. В 1949 году в СССР впервые испытали ядерную бомбу, сделанную по американской схеме, а в 1951-м — уже свою, и наконец, в 1953-м впервые в мире провели испытания термоядерной бомбы.

Теперь Курчатов мог заняться тем, о чем думал еще с довоенных лет: мирным использованием атома. Подобно Нильсу Бору и Фредерику Жолио-Кюри, он был убежден, что ядерное оружие никогда не должно быть применено и выступал за запрет на его испытания «повсюду и на все времена».

Еще когда шла работа над ядерной бомбой, в 100 километрах от Москвы в поселке Обнинское (прим. ред: ныне г. Обнинск) под его руководством приступили к строительству первой в мире промышленной атомной электростанции для гражданских нужд, которая начала свою работу в 1954 году. Принял участие Курчатов и в создании первого в мире атомного ледокола «Ленин», и первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол».

Занимаясь атомом, Курчатов получил дозы облучения, вряд ли поддававшиеся точному измерению. Всего один из документально зафиксированных эпизодов представляет собой почти половину «порции», достаточной для развития лучевой болезни. А сколько таких случаев было в его работе! Сказывалось на здоровье и нечеловеческое напряжение, в котором он трудился годами.

В 1956 и 1957 годах Курчатов перенес два инсульта. Но и находясь на лечении, продолжал работать. Над своим состоянием он подшучивал, назвав задуманный им новый исследовательский реактор «ДОУД-3», что расшифровывалось как «до третьего удара».

Зимой 1960 года Курчатов отдыхал в подмосковном санатории «Барвиха». 5 февраля он побывал в Московской консерватории, где слушал «Реквием» Моцарта. 7 февраля, в воскресенье, навестить его приехал в санаторий верный друг и сотрудник Юлий Харитон. Они прогуливались по парку, потом сели на скамейку, разговаривали. Вдруг Курчатов замолчал. Харитон посмотрел на него и все понял. Смерть от оторвавшегося тромба наступила мгновенно. Курчатову было 57 лет.

Тело его кремировали, урну с прахом поместили в Кремлевскую стену. В СССР это было высшей формой признания заслуг.

Роль Игоря Курчатова в развитии атомной науки в СССР

В 30-е годы Курчатов стал в СССР одним из ведущих ученых в области ядерной физики. В 1936 году он вместе с коллегами по Радиевому институту облучал ядра брома медленными нейтронами, в результате чего образовались три радиоактивных изотопа с различными периодами полураспада. Тогда Курчатовым было открыто явление изомерии искусственно созданных атомных ядер, то есть существование долгоживущих ядерных изомеров. В те же годы он занялся созданием «ядерных дробилок» - циклотронных ускорителей. Построенному по методике Курчатова и под его руководством циклотрону Радиевого института, на котором были получены первые в нашей стране ускоренные частицы, не было аналогов ни в Советском Союзе, ни за границей.

Работая над созданием советского ядерного оружия, отечественным ученым-ядерщикам приходилось не только заниматься собственными разработками, но и виртуозно использовать материалы, добывавшиеся отечественной разведкой, пристально следившей за развитием «Манхэттенского проекта» (Прим. ред.: программа США с участием ученых из других стран по разработке ядерного оружия).

После того как в июле 1945 года американцы осуществили первое испытание ядерного оружия, а в августе сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, счет для советских физиков пошел буквально на месяцы. Именно Курчатов добился того, чтобы правительство признало ядерную физику одним из приоритетных научных направлений.

25 декабря 1946 года Курчатов собственноручно запустил экспериментальный атомный реактор. Теперь требовалось приступить к промышленной наработке плутония-239. Реактор «А» комбината №817 для производства оружейного плутония возвели в 1948 году на Урале, недалеко от Челябинска. И 8 июня 1948 года его пуск также лично осуществил сам Курчатов.

29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске было осуществлено успешное испытание плутониевой бомбы. Несмотря на наличие у отечественных физиков собственного проекта, руководство страны настояло, чтобы первый образец был сделан по американской схеме, добытой советской разведкой. Но в сентябре 1951 года испытали уже бомбу, произведенную по отечественной технологии. По объему она была намного меньше «американской», но превосходила ее мощностью в два — два с половиной раза. И, наконец, 12 августа 1953 года провели испытания первой в мире термоядерной, или водородной, бомбы. Все эти события стали мощнейшим сдерживающим фактором, отодвинувшим мир от пропасти ядерной войны. И ни одно из них не обошлось без решающего вклада участия Курчатова.

Но с самого начала «уранового проекта» Курчатова интересовали возможности широкого использования атомной энергии в народном хозяйстве.

В 1951 году в СССР по инициативе Курчатова начались исследования в области управляемого термоядерного синтеза. В 1956 году «красный профессор», как назвали нашего физика английские журналисты, сделал доклад о полученных результатах в атомном центре в Харуэлле и пригласил к себе в Институт атомной энергии ученых из разных стран. «Овладеть управляемыми термоядерными реакциями, — говорил Курчатов, — не по силам не только одному институту, но и одной стране, это — проблема международная». Так под влиянием Курчатова началось сотрудничество между советскими и зарубежными физиками-ядерщиками.

Одной из главных задач, которые ставил перед собой ученый, был запрет на использование атомного оружия. При активном участии Курчатова готовились документы, которые Советское правительство представило в Генеральную ассамблею ООН по вопросам ядерного разоружения. Незадолго до того, как его не стало, Курчатов сказал своему другу и родственнику Кириллу Синельникову, что хотел бы обойти весь земной шар с котомкой за плечами и поговорить с людьми о том, как важно беречь мир.

Личная жизнь Игоря Курчатова

Со своей «Вербочкой», как Курчатов называл жену Марину, родившуюся на Вербной неделе, Игорь Васильевич познакомился в 1922 году. Спустя пять лет они поженились и прожили вместе, как в сказке, «тридцать лет и три года». Жена Игоря Васильевича выросла в дворянской семье, окончила гимназию, знала иностранные языки, играла на фортепиано. Хрупкая, застенчивая, она вместе с тем обладала большой внутренней силой и стала настоящей опорой своему мужу.

Своих детей у супругов не было, и они заботились о воспитанниках детских домов, куда не единожды перечисляли большие суммы. Известно об этом стало случайно: Игоря Васильевич о своей помощи другим людям никогда не рассказывал.

Топ-10 научных достижений Игоря Курчатова

- 1936 год. Открытие изомерии искусственно созданных атомных ядер (1936);

- 1937 год. Первый в Европе циклотрон, построенный Курчатовым и его коллегами в Радиевом институте;

- 1946 год. Первый в СССР и во всем Восточном полушарии атомный реактор (экспериментальный);

- 1948 год. Промышленный атомный реактор;

- 1949 год. Первая советская атомная бомба (1949;

- 1953 год. Первая в мире термоядерная (водородная) бомба (1953);

- 1954 год. Первая в мире промышленная атомная электростанция — Обнинская АЭС;

- 1958 год. Первый в СССР атомный реактор для подводных лодок;

- 1958 год. Установка для проведения исследований регулируемых термоядерных реакций;

- 1959 год. Первый в мире атомный реактор для ледоколов.

Награды и признание, полученные Курчатовым за его достижения

Игорь Василевич Курчатов трижды получал звание Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Ленинской и четырех Сталинских премий, был награжден пятью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За победу над Германией». Борьба Курчатова за ядерное разоружение была отмечена врученной ему в 1959 году Всемирным Советом Защиты Мира Серебряной медалью Мира имени Жолио-Кюри, на которой выбито: «Борцу за мир. 1949-1959».

Имя Курчатова носят Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Белоярская атомная электростанция, город рядом с Курской АЭС, город испытателей на Семипалатинском полигоне в Казахстане, подводный хребет в Индийском океане, кратер на Луне, научно-исследовательское судно, улицы и площади в Москве, Дубне, Обнинске и других городах.

Как наследие Курчатова повлияло на науку и технику

Исследования, проводившиеся Курчатовым, не только легли в основу его разработок, но и оказали большое влияние на многих физиков-ядерщиков. Он воспитал целую плеяду талантливых физиков, среди которых был и Андрей Сахаров. Институт, который возглавлял Курчатов, является сегодня одним из ведущих научно-исследовательских центров нашей страны. А убежденность Курчатова и его коллег-единомышленников в других странах, что атом должен быть мирным, задала глобальный вектор развития всей атомной энергетике.

Интересные факты из жизни Игоря Курчатова

- Физика была главным делом Курчатова, но он оставался человеком обширных интересов и познаний. Его волновали проблемы биологии, он радовался, когда узнал, что английские ученые расшифровали структуру молекул ДНК. В годы гонений на генетику Курчатов очень переживал за судьбу этой науки в Советском Союзе.

- С открытием Лаборатории №2 Курчатов организовал работы по проведению экспериментов с целью выяснить влияние ионизирующего излучения на живые организмы. Продолжил их и после запуска на Урале первого промышленного реактора для производства плутония.

- Курчатов любил шутки и розыгрыши. Однажды прибил гвоздями к полу галоши своего друга и коллеги, в другой раз спрятал пиджак приятеля-физика.

- Накупив целые короба продуктов, Игорь Васильевич обожал устраивать застолья, но спиртного не пил. Возможно, не позволял себе даже на минуту потерять контроль над ответственной работой, которой был занят.

- При той напряженной деятельности, которую вел Курчатов, будучи первопроходцем в решении труднейших задач, он оставался обаятельным, жизнелюбивым, веселым. В свободное время с азартом играл в бильярд, теннис, домино и преферанс, заводясь и подзуживая соперника.

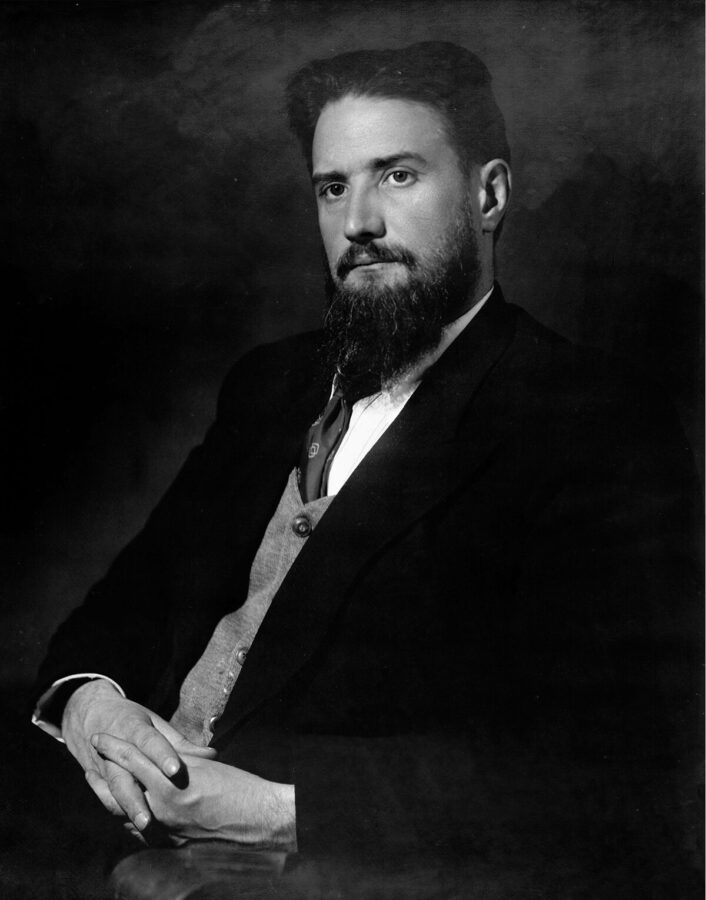

- Когда Курчатов занялся атомным проектом, он отпустил бороду, сказав, что не сбреет ее, пока не получит нужных результатов своей работы. Коллеги дали ему прозвище «Борода». Кстати, Курчатов так и не побрился, хотя целей своих явно достиг.

Книги о Курчатове

- Р. Кузнецова. Курчатов. ЖЗЛ. Молодая гвардия, 2017;

- И. В. Курчатов. Собрание научных трудов в 6 томах. Наука, 2005;

- Физики о себе. Курчатов Игорь Васильевич. Наука, 1990;

- И. В. Курчатов и А. П. Александров о стратегии ядерного энергетического развития. Сборник. НИЦ «Курчатовский институт», 2013;

- Воспоминания об Игоре Васильевиче Курчатове. Наука, 1988;

- И. Ларин. Тяжелое бремя подвига. ИздАТ, 1996.

Фильмы о Курчатове

- «Укрощение огня», 1972. В роли Курчатова снялся Галикс Колчицкий;

- «Выбор цели», 1974. Образ ученого воплотил на экране советский актер и режиссер Сергей Бондарчук;

- «Бомба», сериал, 2013 и 2020 гг. В Курчатова постарались перевоплотиться Сергей Бойко и Михаил Хмуров;

- «Начальник разведки», 2022. Роль физика сыграл Александр Ливанов.

Вопрос-ответ

Где родился Курчатов?

Курчатов появился на свет недалеко от Уфы, в поселке Симский Завод, центром которого являлось металлургическое предприятие.

Кем был Курчатов по национальности?

Русский по происхождению, Курчатов и по характеру соответствовал классическому представлениям о русском богатыре: высокий, косая сажень в плечах, с буйной шевелюрой и густой бородой, внешне он напоминал Илью Муромца.

Где учился Курчатов?

Игорь Курчатов закончил гимназию в Симферополе (Крым). Высшее образование он получал на физико-математическом факультете Таврического университета, затем учился на кораблестроительном факультете Политехнического института в Ленинграде.

На ком был женат Курчатов?

На Марине Дмитриевне Синельниковой, сестре его друга и коллеги Кирилла Синельникова.

В чем Курчатов стал первым?

Курчатов построил первый в Восточном полушарии циклотрон и первый экспериментальный атомный реактор, сделал первую советскую атомную бомбу и первую в мире термоядерную бомбу. Руководил строительством первой в мире промышленной атомной электростанции в Обнинске. Спроектировал первый в СССР атомный реактор для подводных лодок и первый в мире атомный реактор для ледоколов.

Когда именем Курчатова был назван город?

Рабочий поселок сотрудников Курской АЭС, позже получивший статус города, был основан в 1968 году, а в 1971 году назван в честь крупного советского физика.

Ирина Кравченко

Редакция портала «ПОИСК» благодарит за помощь в оформлении материала заместителя директора Архива РАН О.В. Селиванову.

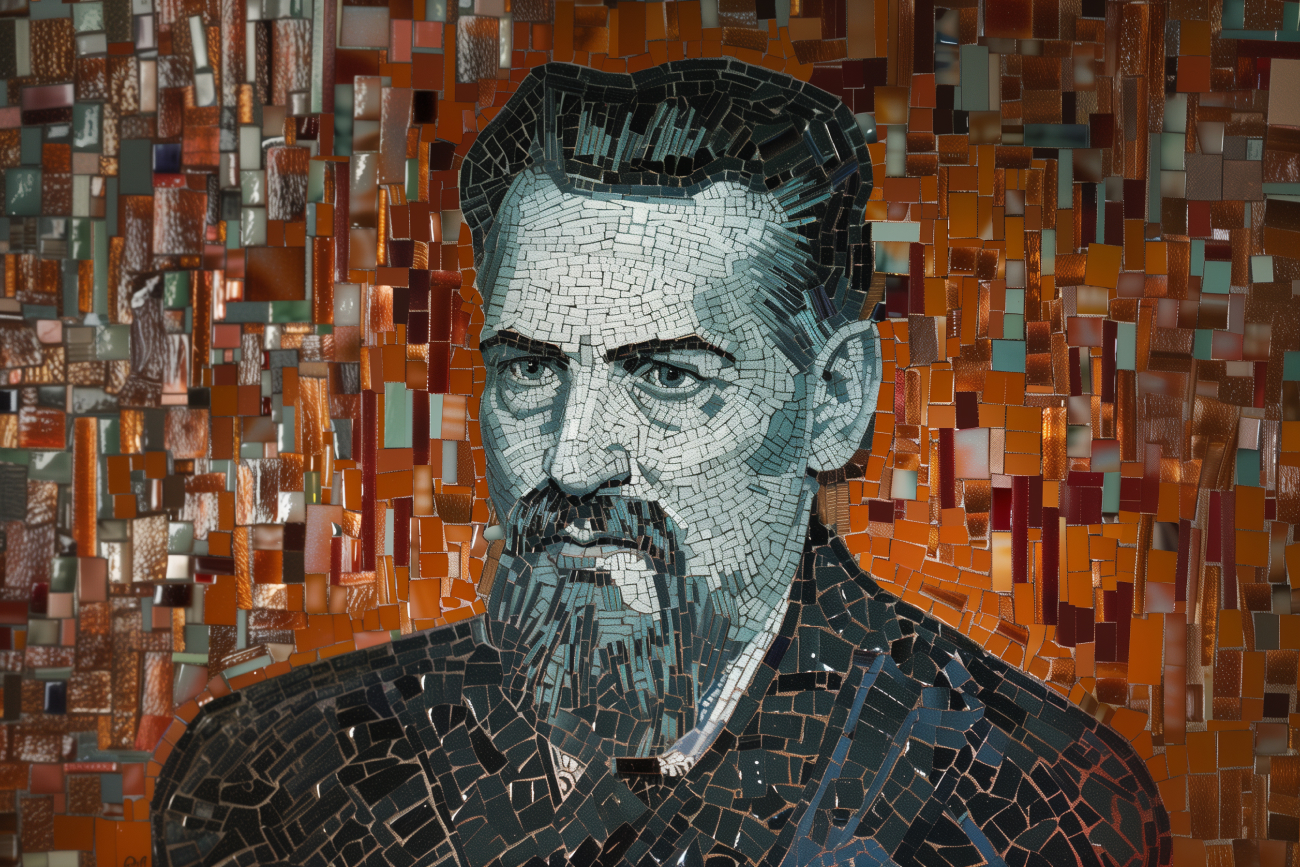

Изображение на обложке: AI-generated by A.Romantsova