Природные катастрофы часто становились причиной гибели городов и даже цивилизаций — достаточно вспомнить гибель Помпеи в ходе извержения Везувия или землетрясение в Спарте, приведшее к Малой Пелопоннесской войне.

Но палеосейсмология дает пищу для размышлений не только историкам и археологам. Сегодня главный вопрос для геофизиков — установление точной даты катастрофы. Долгосрочный прогноз — фиксация повторяемости сильных землетрясений вдоль конкретной зоны разлома — считается наиболее убедительным в оценке сейсмической опасности.

На картах сейсмоопасности указываются сами сейсмогенерирующие зоны, интенсивность землетрясения и повторяемость катастроф в сотнях или тысячах лет.

Найти следы древних землетрясений проще всего в тех местах, где сохранилось большое количество древних зданий и археологических памятников. Поэтому много палеосейсмологических исследований сосредоточено в Крыму и на Алтае.

На Крымском полуострове такие работы Институт физики Земли РАН проводил в районе мыса Фиолент, именно там, в морской акватории к югу от мыса, находятся разломы сейсмогенерирующей Северо-Черноморской зоны. Зафиксировано, что на протяжении последних тысячелетий полуостров с завидной частотой подвергался воздействию землетрясений интенсивностью до 9 баллов.

Более 15 лет изучают влияние древних землетрясений на состояние археологических памятников и в Сибирском отделении РАН.

Палеосейсмология дает археологам дополнительные возможности для датировки памятников и проверки письменных исторических источников.

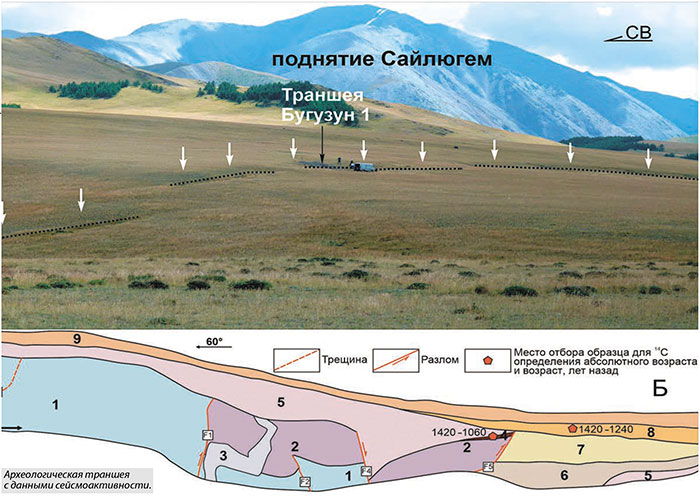

— Материалы для этого мы находим на древних объектах Горного Алтая, известного своей сейсмической нестабильностью, — рассказывает руководитель Центрально-Алтайского археологического отряда, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) Андрей Бородовский.

— С одной стороны, сотрясения земной поверхности и вызванные ими изменения ландшафта нарушают памятники, меняя их изначальные конструкции, перемешивая последовательность культурных слоев, перемещая и разрушая погребения и сопровождающие их артефакты.

С другой стороны, в случаях, когда археологические объекты находятся рядом с геологическими разрезами, на которых фиксируются и точно датируются следы древних землетрясений, это помогает в датировке самих памятников. В свою очередь, датировка артефактов из древних сооружений, возведенных до или после крупного землетрясения, позволяет уточнять хронологию сейсмоактивности, повторяемость крупных земных толчков.

Элементы древних конструкций при встряхивании и сейсмических колебаниях грунта могут наклоняться, изгибаться, вращаться, опрокидываться, растрескиваться и разрушаться.

Типы и размеры деформаций позволяют ученым оценить магнитуды и интенсивность древних землетрясений и определить примерный их эпицентр. Что интересно, иногда древние здания лучше выдерживают воздействие землетрясений, чем современные небоскребы — тому были свидетельства во время разрушительного землетрясения в Мехико 1985 года.

Результаты работ большой междисциплинарной группы исследователей под руководством доктора геолого-минералогических наук Евгения Деева, включавшей помимо ученых из ИАЭТ СО РАН сотрудников Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Института географии РАН, опубликованы недавно в международном журнале International Geology Review.

В статье представлены кроме геологических данных и результаты изучения древних сооружений (курганов, керескуров — каменных погребений) в Курайской котловине на юге Российского Алтая. Курайская котловина — одна из территорий максимальной сейсмоактивности на юге Западной Сибири — наиболее показательный полигон таких археосеймологических наблюдений.

В результате археологической части исследования удалось разработать модель выявления признаков воздействия древних землетрясений на различные виды археологических памятников. Оказалось, что данные датирования памятников методами археологии (то есть на основе обнаруживаемых артефактов) совпадают с радиоуглеродными данными о времени крупных землетрясений, которые удалось получить на геологических разрезах в непосредственной близости от раскопок.

Все это в целом подтверждает эффективность модели и дает дополнительные материалы к изучению взаимодействия представителей древних культур с природной средой и их адаптации к эпизодическим катаклизмам.

И, возвращаясь к теме гибели цивилизаций: после проведенных исследований сибирские археологи высказали гипотезу о причинах «исчезновения» представителей знаменитой пазырыкской культуры, существовавшей в VI-III веках до нашей эры.

Напомним читателю, что на алтайском плато Укок были найдены женская (в 1993 году) и мужская (в 1995-м) мумии, возраст которых достигал 2,5 тысячи лет. Вечная мерзлота прекрасно сохранила даже татуировки на предплечьях мумий, не говоря об одежде и предметах обихода. Пазырыкские погребения относятся к разряду скифских гробниц железного века.

Благодаря открытиям на плато Укок стало возможным восстановить генетические, культурные и торговые связи, возможные пути миграций древних пазырыкцев — фрагмента огромного мира кочевых культур Средней и Центральной Азии.

Наличие среди пазырыкских находок льна и пурпура стало свидетельством существования торговых связей между Ираном, откуда пришли носители этой алтайской культуры, и Египтом.

А выявить происхождение пазырыкских кочевников помог сравнительный анализ мужских и женских костюмов, которые удалось полностью реконструировать. Костюмы, особенно женские, практически идентичны нарядам, найденным в могилах оазисов Синьцзяна.

Одежда алтайцев и их китайских современников представляет собой, по мнению новосибирских ученых, несколько измененный в деталях иранский народный костюм. Видимо, всадники Укока пришли на Алтай с восточных окраин Ахеменидской империи времен завоеваний Александра Македонского, причем путь их лежал через Китай, через оазисы Синьцзяна. Эту гипотезу подтверждает наличие редких и дорогих привозных красителей на всем изученном пазырыкском текстиле.

За открытие и изучение уникальных комплексов пазырыкской культуры скифского времени (VI-III веков до н. э.) сотрудники ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин и доктор исторических наук (ныне — член-корреспондент РАН) Наталья Полосьмак получили Государственную премию 2004 года в области науки и технологий.

Однако в конце третьего века до нашей эры следы представителей этой кочевой культуры теряются. Возможно, причиной переселения пазырыкцев с территории Горного Алтая и даже заката их цивилизации стало мощное землетрясение, от которого относительно небольшая по численности социальная группа не смогла оправиться.

Ольга КОЛЕСОВА

Фото А.Бородовского, ИАЭТ СО РАН