XX век принес миру невиданное доселе количество научных открытий, технологических и технических новшеств. И каждый из научных прорывов менял не только окружающий мир, но и саму науку. В том, какие методы исследований до неузнаваемости изменили археологию, позволив ученым разгадать многие тайны прошлого, разбираемся вместе со специалистами Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая

РАН: кандидатом исторических наук, председателем Комиссии этнографии, антропологии и археологии МГО Русского географического общества Стефанией Дзини и ученым секретарем Комиссии Никитой Хохловым.

Метод радиоизотопного датирования

Одной из главных проблем археологии и других наук, связанных с изучением прошлого, всегда был вопрос датирования. До определенного момента полагаться в нем ученые могли преимущественно свой опыт. Однако это порождало немало ошибок. Другой проблемой были подделки исторических артефактов, порою настолько искусные, что для их распознавания не хватало знаний даже самых ученых мужей.

Однако на рубеже XIX – XX веков ситуация начала меняться. Вслед за Вильгельмом Конрадом Рентгеном, который в 1895 году открыл рентгеновские лучи, Антуан Анри Беккерель и супруги Мария и Пьер Кюри познакомили человечество с радиоактивностью – процессом распада атомных ядер путем испускания элементарных частиц. Еще через несколько лет, в 1903 году, Фредерик Содди и Эрнест Резерфорд эмпирическим путем открыли закон радиоактивного распада, за который позднее удостоились Нобелевской премии. Закон установил важную особенность физического процесса: он зависит не от внешних условий, а от внутренних факторов (количества непреобразованного нестабильного вещества), вследствие чего может считаться «идеальным» часами для измерения времени.

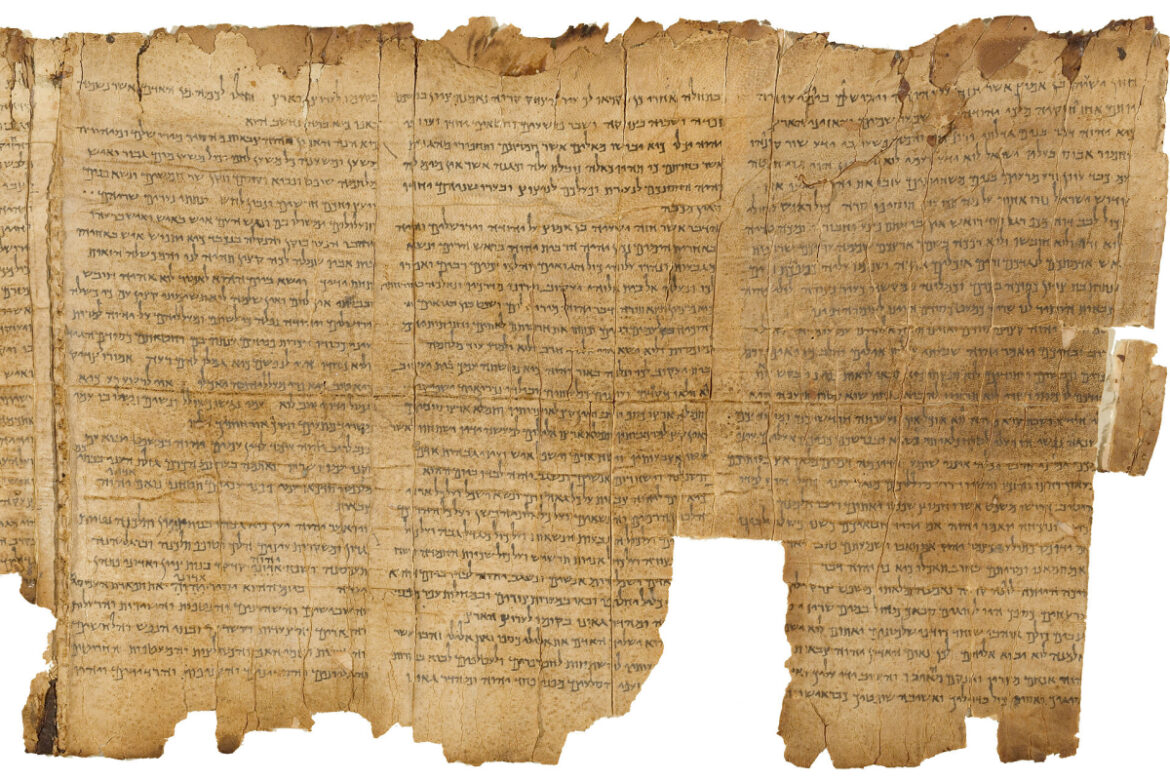

Самый популярный метод, получивший широкое распространение в различных областях от археологии до криминалистики, – радиоуглеродное датирование. Он применяется для определения возраста органических останков. Впервые он был предложен в 1946 году американским физико-химиком Уиллардом Либби. Как пояснили наши эксперты, этот метод основан на том, что живые организмы поглощают вместе с пищей как нерадиоактивный, так и радиоактивный углерод, который постоянно вырабатывается в атмосфере из-за воздействия космических лучей на атмосферный азот. Отношение радиоактивного углерода-14 к стабильным изотопам в биосфере принято считать примерно одинаковым, и за счет обмена углеродом с окружающей средой такое же равновесие поддерживается в растениях, животных, человеке. Однако, отмечают специалисты ИЭА РАН, после гибели организма углеродный обмен прекращается, 14C в останках постепенно распадается (а новый в ткани не поступает), и по его остаточной удельной активности можно оценить время смерти организма. Это была настоящая революция.

Однако с тех пор прошло три четверти века, и сегодня у многих ученых возникают сомнения в достоверности результатов, полученных с применением данного метода. Вот что говорят по этому поводу наши эксперты: «Даже самые банальные костер, печь, камин добавляют свою долю радиоактивного углерода. Например, содержание этого изотопа в костях женщин и мужчин различно: женщины, в отличие от мужчин, большую часть времени проводят у очага; кузнецы, гончары и представители профессий, связанных со сжиганием чего-либо, будут иметь в своем организме повышенную концентрацию 14C. Накопление изотопа 14C происходит везде по-разному, что определяют самые различные факторы, такие как интенсивность космических лучей, активность солнца, широта местности, состояние атмосферы и магнитосферы, вулканическая деятельность, круговорот углекислого газа в природе, проведение атмосферных ядерных испытаний или сжигание большого количества ископаемых топлив. А с приходом техногенных веков радиоуглеродный анализ перестает работать вовсе».

Но не стоит думать, что радиоуглеродный метод стал бесполезен. Он по-прежнему охраняет мир археологии от подделок. Так, уже в начале XXI века археологической «сенсацией» стала мумия персидской принцессы, якобы найденная после землетрясения около города Кветта в Пакистане и жившая приблизительно в 600 году до н. э. Мумия была обернута по древнеегипетскому обряду, заключена в позолоченный деревянный гроб с клинописной резьбой и помещена в каменный саркофаг. Клинопись на нагрудной пекторали утверждала, что она – дочь персидского царя, шахиншаха Ахеменидской державы Ксеркса I.

По несчастливому для продавца мумии стечению обстоятельств о ней узнал американский археолог, сотрудник Музея Метрополитен Оскар Уайт Мускарелла. Оказалось, что за год до этого к нему уже обращался неизвестный арт-дилер с предложением купить мумию дочери Ксеркса. Но когда продавец прислал фрагмент деревянного гроба для анализа подлинности, радиоуглеродное датирование показало, что древесине не более 250 лет. Как только эти подробности вскрылись, Асма Ибрагим, куратор Национального музея Пакистана, решила провести свое расследование – изучить возраст мумии радиоуглеродным датированием. И тут выяснилось, что «принцесса» – молодая девушка, жестоко убитая примерно в 1996 году!

Сегодня, как рассказывают наши эксперты, наряду с радиоуглеродным, существуют и другие методы радиоизотопного датирования: «Калий-аргоновый метод - второй по значению и распространенности метод изотопной геохронологии. Он основан на распаде радиоактивного изотопа калия 40К, при котором около 12% этого изотопа превращаются в apгон 40Ar с периодом полураспада 1,3 млрд лет. Данным методом было датировано извержение вулкана Везувий в 79 году нашей эры, то самое, которое погубило Помпеи и Геркуланум. Но в данном случае эта датировка известна не тем, что была получена какая-то новая информация для археологов, а тем, что было показано, что калий-аргоновый метод может решать задачи на уровне первых тысяч лет. Что же касается новой информации для антропологии, то калий-аргоновым методом в начале 1990-х датировались останки женщины-австралопитека «Люси», найденной на севере Танзании в 1974 году».

Новые обстоятельства, ставящие под сомнение точность прежних методов датирования, побуждают ученых искать новые пути. «В настоящее время в Лаборатории биохимических и физических исследований Института этнологии и антропологии РАН разрабатывается и тестируется новый метод, основанный на измерении остаточного коллагена в костных останках с помощью ИК-Фурье спектрографии», – рассказали Никита Хохлов и Стефания Дзини.

Секвенирование древних ДНК

В 1993 году на экраны вышел научно-фантастический фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». По сюжету ученым удалось извлечь древнюю ДНК динозавров из археологических останков – москитов, сохранившихся в янтаре, – и воскресить доисторических ящеров. Создатели фильма привлекли внимание зрителей к одному из самых революционных научных завоеваний ХХ века, находящемуся на стыке биологии, генетики и археологии.

Во второй половине XX века появилась новая научная дисциплина – археогенетика (или палеогенетика), задачей которой стало извлечение древних ДНК из ископаемых останков. Образцы костей или кожи измельчали в порошок, смешивали с раствором на основе кремния для высвобождения ДНК и отправляли в центрифугу.

Следующим этапом ученым требовалось определить нуклеотидную последовательность молекул древних ДНК, то есть секвенировать их. Впервые это удалось сделать в 1984 году, когда исследовательская группа из Калифорнийского университета в Беркли секвенировала фрагмент ДНК вымершей в XIX веке степной зебры квагги из ее высушенной мышцы.

Позднее шведский генетик Сванте Пеэбо установил, что этот метод подходит не только для работы с ДНК, носители которых умерли недавно, но и для древних образцов. Также в конце 1980-х годов был разработан метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволил создавать миллионы «копий» определенных участков ДНК для дальнейших исследований. Это позволило из небольших фрагментов ископаемых получать неограниченное число образцов для изучения.

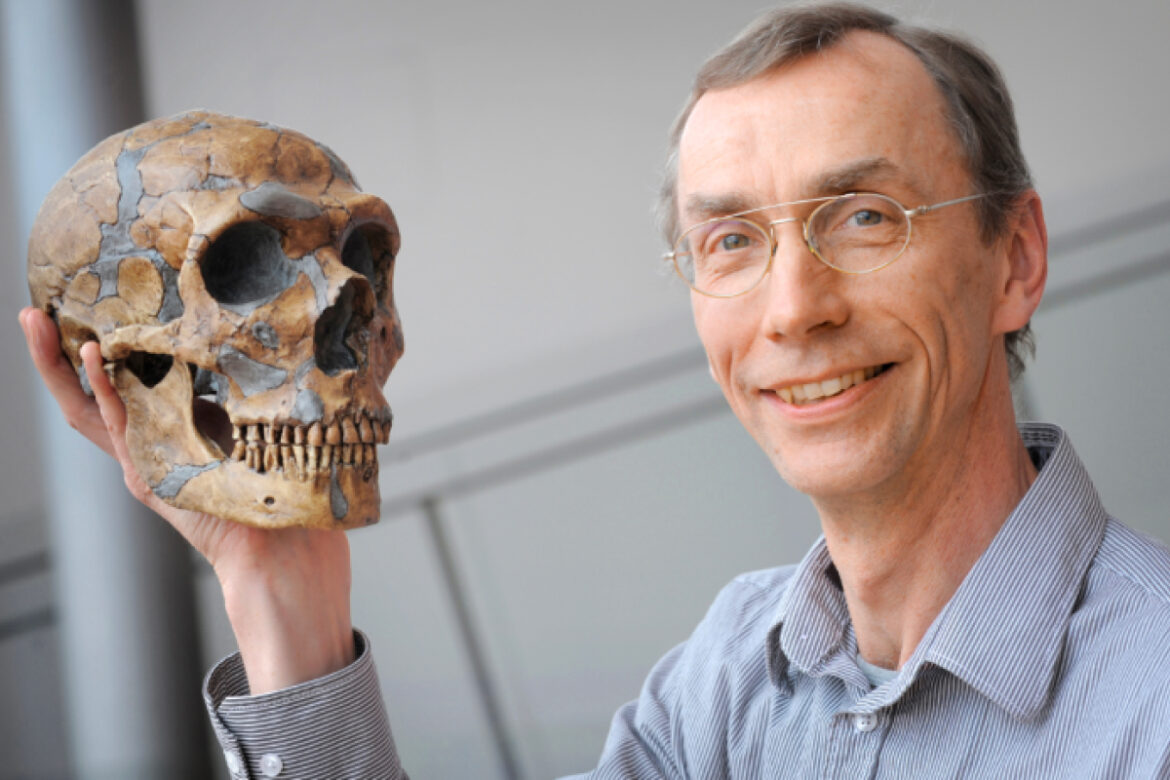

Ученый занялся разработкой подхода к секвенированию генома древних людей. Ему удалось секвенировать фрагменты ДНК из древнеегипетских мумий, после чего генетик поставил более амбициозную цель: геном предка человека – неандертальца. Сначала Пеэбо работал с восстановлением митохондриальных (расположенных в митохондриях клетки) ДНК, но они давали лишь ограниченную информацию, поэтому ученый закономерно подошел к задаче секвенирования ядерного генома (расположенного в ядре клетки и содержащего полную информацию об организме) неандертальца. Первый генотип неандертальца Пеэбо и его команда представили научному сообществу в 2010 году. Это революционное достижение окончательно подтвердило ранее сделанные предположения о нелинейности эволюции, приведшей к появлению современного человека. Сравнительный анализ ДНК неандертальцев и homo sapiens показал, что два вида гоминидов сосуществовали и скрещивались в течение тысячелетий. Осенью 2022 года Сванте Пеэбо был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине за свои «открытия в области генома исчезнувших гоминидов и эволюции человека».

Никита Хохлов и Стефания Дзини рассказали, что археогенетика помогла реконструировать генетическое разнообразие прошлого: «Среди наиболее значимых достижений можно выделить создание обширных баз данных древней ДНК. Ученые по всему миру собрали сотни, а в некоторых проектах – тысячи образцов, охватывающих широкий временной диапазон – от палеолита до позднего средневековья. Эти базы данных включают в себя ДНК различных гоминидов, таких как неандертальцы и денисовцы, что позволяет проводить сравнительный анализ и реконструировать историю их эволюции и взаимодействия с предками современного человека (Homo sapiens)». Секвенирование ДНК стало многообещающей областью науки, но на пути ее бурного развития также есть немало трудностей. «Следует отметить, что весь процесс работы с ДНК – от извлечения до секвенирования – требует дорогостоящего оборудования, высококвалифицированного персонала и значительных финансовых инвестиций. Технические трудности, связанные с анализом ДНК, также остаются значительными. Прежде всего, это ограниченность исходного материала. Образцы ДНК часто представлены фрагментарными останками, которые являются крайне ценными и требуют бережного обращения. Поэтому часто применяется предварительная амплификация ДНК (прим. ред. – накопление копий определенной нуклеотидной последовательности во время ПЦР), что, в свою очередь, может привести к ошибкам и артефактам (прим. ред.: в данном контексте термин «атрефакт» означает искажения) в результатах».

Не менее значительной оказалась и проблема загрязнения, или контаминации, генома: выяснилось, что лишь небольшая доля ДНК в ископаемых образцах носит эндогенное происхождение (произведена организмом, которому принадлежат останки). От пребывания в земле к ней со временем примешивались ДНК грибов и бактерий, и даже лучшие по сохранности образцы содержали лишь 90% эндогенной ДНК. Причем, как объяснили сотрудники ИЭА РАН, угроза контаминации сохраняется даже в условиях лаборатории: «Попадание посторонней ДНК, например, от исследователей или из окружающей среды, может исказить результаты исследования и привести к ложным выводам. Поэтому тщательная очистка и подготовка образцов являются критически важными этапами работы с ДНК. В последнее время участились случаи публикации данных, которые, как впоследствии оказывается, содержат не древнюю ДНК, а следы ДНК современных организмов, что подчеркивает важность строгих методов контроля и проверки результатов».

Лишь в редких случаях ученым удавалось секвенировать ДНК из останков возрастом свыше нескольких сотен тысяч лет, так как со временем ДНК разрушается или деградирует. В «допотопных» образцах (прим. ред: так называют ископаемые останки возрастом свыше 1,5 млн лет) содержание древнего генома недостаточно для определения нуклеотидной последовательности, поэтому ученые установили верхнюю границу возраста – не более 0,4–1,5 миллионов лет. Так что возродить динозавров вряд ли получится, и Спилберг с выводами явно поспешил.

Но и наука не сдается и ищет новые пути работы с более древними ДНК. Недавно новым методом воспользовалась Чжан Дунцзюй – китайская ученая-археолог из Ланьчжоуского университета. Дунцзюй задалась целью выяснить происхождение древней «челюсти Сяхэ». Окаменелость была случайно обнаружена монахами буддийского святилища в карстовой пещере Байшия в Тибете и передана ученым еще в 1980-е годы. Следов ДНК в образце не нашли, но результат радиоизотопного датирования указывал, что окаменелости – 160 тыс. лет. Подтверди она эту цифру, кость бы стала самым ранним свидетельством обитания человека на Тибетском нагорье. Помог Дунцзюй Фридо Уэлкер – пионер палеопротеомики из Копенгагенского университета. Эта новая область науки на стыке молекулярной биологии и палеонтологии изучает древние белки. Как объяснил Уэлкер, белки следуют «паттернам», заданным ДНК, но при этом сохраняются в ископаемых останках значительно дольше – до двух миллионов лет, поэтому их можно рассматривать как «теневую» ДНК. Совместные усилия ученых увенчались успехом: небольшой фрагмент челюсти изучили с помощью масс-спектрометрии и выделили коллагеновый белок, который подтвердил, что кость принадлежит «денисовцу»!

Цифровые технологии

Компьютеризация, накрывшая мир в конце XX века, затронула и научную сферу, позволив ученым ускорить и усовершенствовать многие процессы. В частности, в археологической науке сформировалось особое методологическое поле «цифровой археологии».

Цифровая археология – это широкий набор инструментов, которые позволяют проводить неинвазивные исследования археологических объектов, воссоздавать облик как небольших артефактов, так и внешность давно умерших людей!

В конце 2020-х Университет Фатиха Султана Мехмета Вакифа (FSMVÜ) и дирекция музея Айя-София в Турции воплотили в жизнь беспрецедентный проект трехмерного сканирования подземной сети под храмом. Подземные туннели и сооружения глубиной до 900 метров, которые окутывают древний храм словно паутина, были задуманы для обеспечения вентиляции здания, но за 15 веков своего существования требовали очистки. Проект позволил обнаружить ранее неизвестные ходы и подземные пространства, например, трехкамерную гробницу, расположенную на глубине 4 метров под землей и датированную IV веком нашей эры.

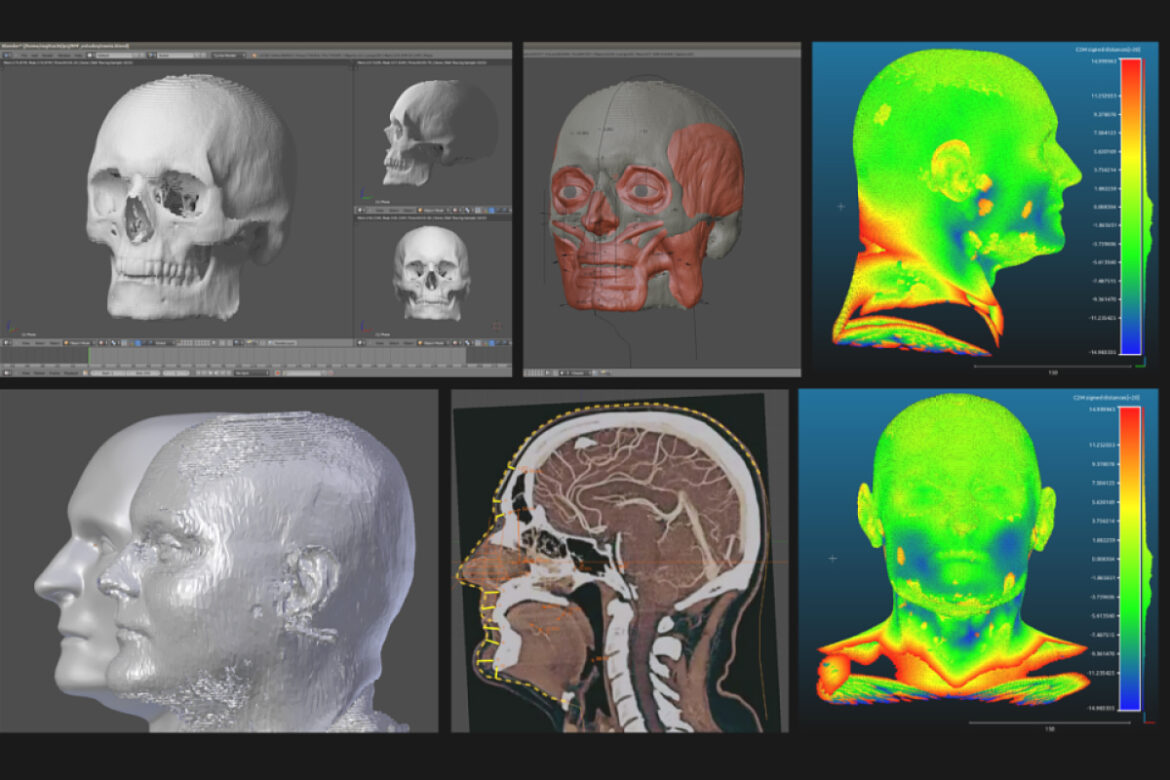

Также компьютерные технологии используются для автоматизации тех процессов, которые ранее археологам, антропологам и другим их коллегам приходилось делать вручную – например, восстанавливать внешность древних людей.

Интересно, что в основу этих программных разработок был положен знаменитый «метод Герасимова», названный так в честь его автора – советским антрополога, археолога, скульптора, доктора наук Михаила Михайловича Герасимова. В 1940-1950-е годы им была разработана уникальная методика восстановления внешнего облика человека на основе его скелетных останков. По методу Герасимова был достоверно реконструирован облик многих исторических личностей – Тамерлана, Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Федора Ушакова, а также облик первобытных людей. Метод широко использовался в криминалистике. Криминалисты первыми и подтвердили его эффективность: родные безошибочно опознавали пропавших людей по проведенным реконструкциям.

До автоматизации процесса исследователю требовалось измерить череп специальными инструментами, составить краниометрическое описание, с помощью диоптографа создать контурные реконструкции в нескольких проекциях и только потом перейти к пластической реконструкции из скульптурного пластилина. Сегодня ученым достаточно получить трехмерную модель черепа, все остальное компьютер высчитывает и строит сам. «Многослойная компьютерная томография (МСКТ) позволяет создать трехмерную модель черепа с невероятной детализацией, выявив даже мельчайшие структуры, недоступные для визуального осмотра. На основе этих данных, используя специализированное программноеобеспечение, например, Forensic Facial Reconstruction software, можно смоделировать мягкие ткани лица – мышцы, жир, кожу – с учетом этнических особенностей, пола и возраста индивидуума, предполагаемого образа жизни и даже состояния здоровья, определяемого по костным изменениям», – рассказывают эксперты ИЭА РАН. Не менее широкие возможности цифровые технологии открыли в реставрационном деле: «С помощью 3D-сканирования можно получить точную цифровую копию фрагментарной керамики, даже если она сильно повреждена. Это позволяет не только визуализировать полный облик сосуда, но и проводить виртуальную реставрацию, "склеивая" фрагменты в цифровом пространстве и заполняя недостающие части на основе анализа сохранившихся элементов и аналогичных находок. Микро-КТ позволяет изучить внутреннюю структуру керамики, выявив следы пигментов, примесей в глине и технологию изготовления, что дает возможность восстановить технологические процессы древних гончаров. Анализ химического состава глины и глазури позволяет проследить торговые пути и источники сырья».

Какие научные открытия помогут археологам сделать следующие шаги на пути к тайнам прошлого? Этого ни мы, ни сами археологи пока не знают. Но какие бы совершенные методы не появлялись у них на вооружении, в центре исследования всегда остается ученый, его опыт, интуиция: «Результат остается в некоторой степени интерпретацией, зависящей от опыта эксперта и используемых алгоритмов».

Вера Радвила

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу ИЭА РАН.

Изображение на обложке: Freepik