Не оружием единым. Русская армия на службе у науки

День защитник Отечества – профессиональный праздник всех, кто носил и носит военную форму… И не только в окопах, но и в дальних путешествиях, совершавшихся во имя науки и стратегической безопасности Отечества. Сегодня мы расскажем о знаменитых русских географических экспедициях XIX века, проходивших при самом активном участии армии и под командованием ее офицеров.

Первое русское кругосветное путешествие будущего адмирала Ивана Крузенштерна, первая русская антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, кругосветное путешествие Михаила Станюковича и Федора Литке, географические экспедиции Николая Пржевальского, Григория Грум-Гржимайло, Владимира Арсеньева…

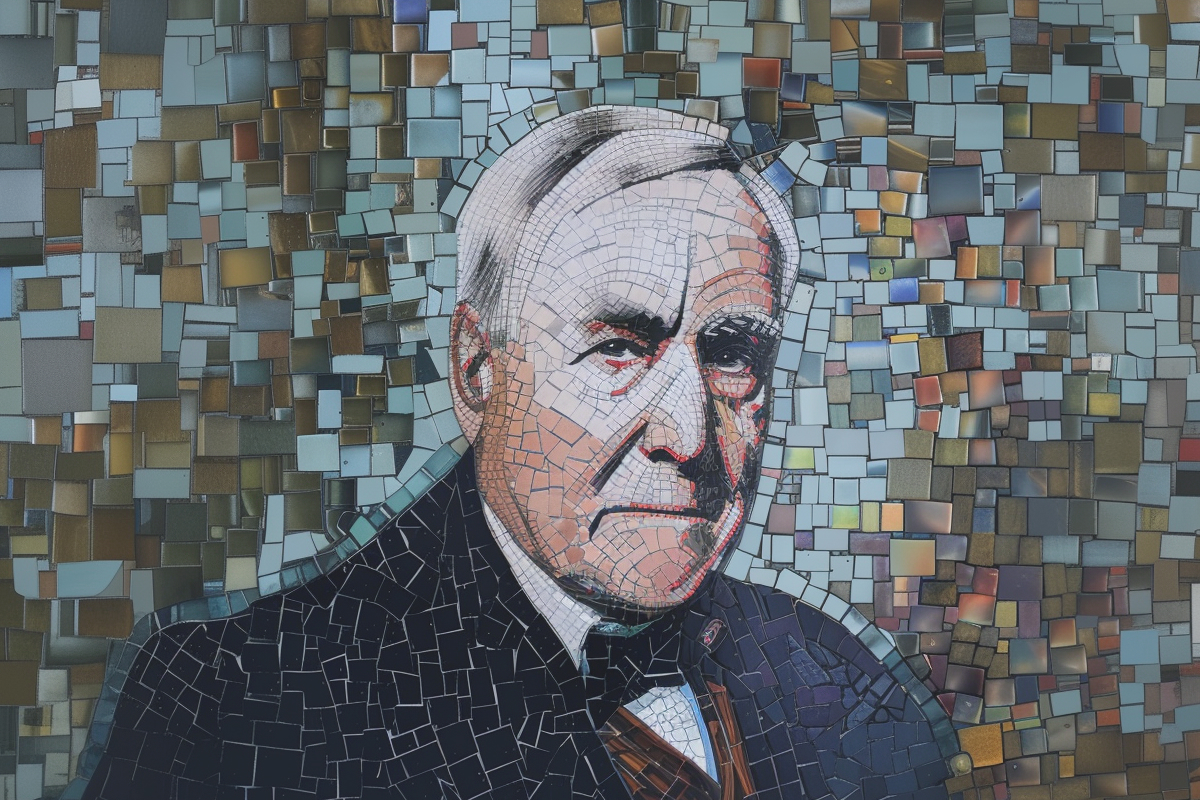

Паруса Крузенштерна

Проект экспедиции из Кронштадта к берегам Камчатки и Северной Америки молодой капитан-лейтенант Иван Крузенштерн продвигал еще в 1800–1801 годах, в царствование Павла I. Увы, безуспешно. Но офицер не унывал, и судьба ему улыбнулась – с приходом к власти нового императора Александра I.

Осознавая затратность своего проекта, Крузенштерн продумал путешествие таким образом, чтобы на первом месте стояли коммерческие интересы России. В 1802 году Александр I утвердил проект, назначив Ивана Крузенштерна командующим этой амбициозной миссией.

Экспедиция, проходившая в 1803–1806 годах, состояла из двух кораблей – «Надежда» и «Нева», которые были оснащены для длительного плавания и научных исследований по последнему слову техники, в том числе были закуплены морские хронометры, полный набор астрономических и физических инструментов для наблюдений. Командиром второго шлюпа назначили капитан-лейтенанта Юрия Лисянского, товарища Крузенштерна по Морскому кадетскому корпусу.

Научные наблюдения команды охватили множество аспектов – от определения географических координат и картографирования до изучения морских течений, климатических условий и экосистем.

Крузенштерн и его команда провели обширные исследования в разных частях света, включая Южную Америку, Тихий океан и Алеутские острова, открыли новые морские пути, изучили атмосферные явления, провели океанологические исследования, описали этнографию и быт туземных племен… Шлюпы посетили Канарские острова, Бразилию, Гавайские острова, Макао, на обратном пути заходили в порты острова Святой Елены и Копенгагена. По замыслу экспедиции пути судов несколько раз расходились: так, «Надежда» во главе с Крузенштерном добралась до берегов Японии, Курильских островов, а затем посетила русский Петрозаводск, а «Нева» под командованием Юрия Лисянского исследовала остров Пасхи и Русскую Америку. Они стали первыми, кто проложил морской путь из Европейской части Российской империи до Камчатки и Аляски. И впервые в истории русского флота его суда пересекли экватор!

Важным итогом первого русского кругосветного путешествия стали открытия, заполнившие пробелы на карте Северной части Тихого океана: команда открыла острова и заливы, мысы и проливы, за которыми по итогам экспедиции навсегда утвердились русские топонимы. Крузенштерн лично произвел описание части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, Японии. Для этого он использовал новейший метод измерения долготы – лунных расстояний. Этот метод был предложен Иоганном Вернером в 1514 году, но из-за сложности расчетов возможность его практического применения появилась лишь в 1760-х годах – с публикацией «Морского альманаха» и изобретением секстанта. Эти новые измерения позволили значительно повысить точность картографирования и улучшить навигацию в регионе.

Также экспедиция Крузенштерна провела широкие океанологические исследования, касающиеся пассатных противотечений, феномена свечения моря, океанических температурных режимов, поведения приливов и отливов.

Экспедиция также занималась этнографическими исследованиями, фиксируя обычаи и традиции народов, с которыми они встречались, что стало важным вкладом в понимание культурного разнообразия мира. Впоследствии огромный интерес вызвала привезенная мореплавателями этнографическая коллекция, посвященная жизни полинезийцев, алеутов, камчадалов, нивхов, японцев и китайцев.

Также экспедиция укрепила дипломатические и торговые отношения России с другими странами, повысила авторитет государства в мире. К сожалению, заключить дипломатические и торговые отношения с Японией не удалось, зато экспедиция смогла открыть рынок Китая для торговли русскими мехами. Также корабли экспедиции приняли на борт китайские товары для продажи в Российской империи.

В августе 1806 года шлюпы вернулись в Кронштадт. Ивану Федоровичу Крузенштерну было пожаловано звание капитана II ранга, орден Святого Владимира 3-й степени, пожизненная пенсия 3 тысячи рублей в год, памятная медаль (которая поныне хранится в семействе Крузенштернов) и… бриллиантовая табакерка. Также он был избран почетным членом Академии наук, а император предоставил капитану бессрочный отпуск для «ученых занятий».

С 1807 по 1809 годы мореплаватель занимался обработкой материалов своей экспедиции и готовил эпохальный труд – трехтомное сочинение «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах» с приложением прекрасного гравированного атласа карт и рисунков. Издание увидело свет в 1809–1812 годах, после чего было переведено на большинство европейских языков!

В 1814 году Крузенштерн занялся созданием «Атласа Южного моря» (прим. ред.: в то время Южным морем назывался Тихий океан). Работа над трудом, не имевшим аналогов в мире, была закончена к 1821 году. Атлас включал 34 карты, на которых, кроме экзотических территорий и островов, были помещены карты и описания Аляски, Курильских островов, Сахалина. За эту работу Крузенштерн был награжден орденом Св. Владимира II степени, а в 1836 году, после публикации дополнения, полной Демидовской премией – высшей наградой Российской империи за научные достижения.

Значение первого кругосветного путешествия Крузенштерна выходит за рамки его научных достижений. Оно символизировало начало новой эры для российской науки и мореплавания. Длившаяся всего три года, экспедиция оказала влияние на развитие географии и этнографии в России на многие годы вперед. Нельзя не упомянуть и тот неоценимый вклад, который внесли в осуществление благополучного и результативного плавания экипажи кораблей, которые, к слову, состояли исключительно из добровольцев. Готовя путешествие, Крузенштерн добился использования только русских военных моряков и строго на добровольных началах.

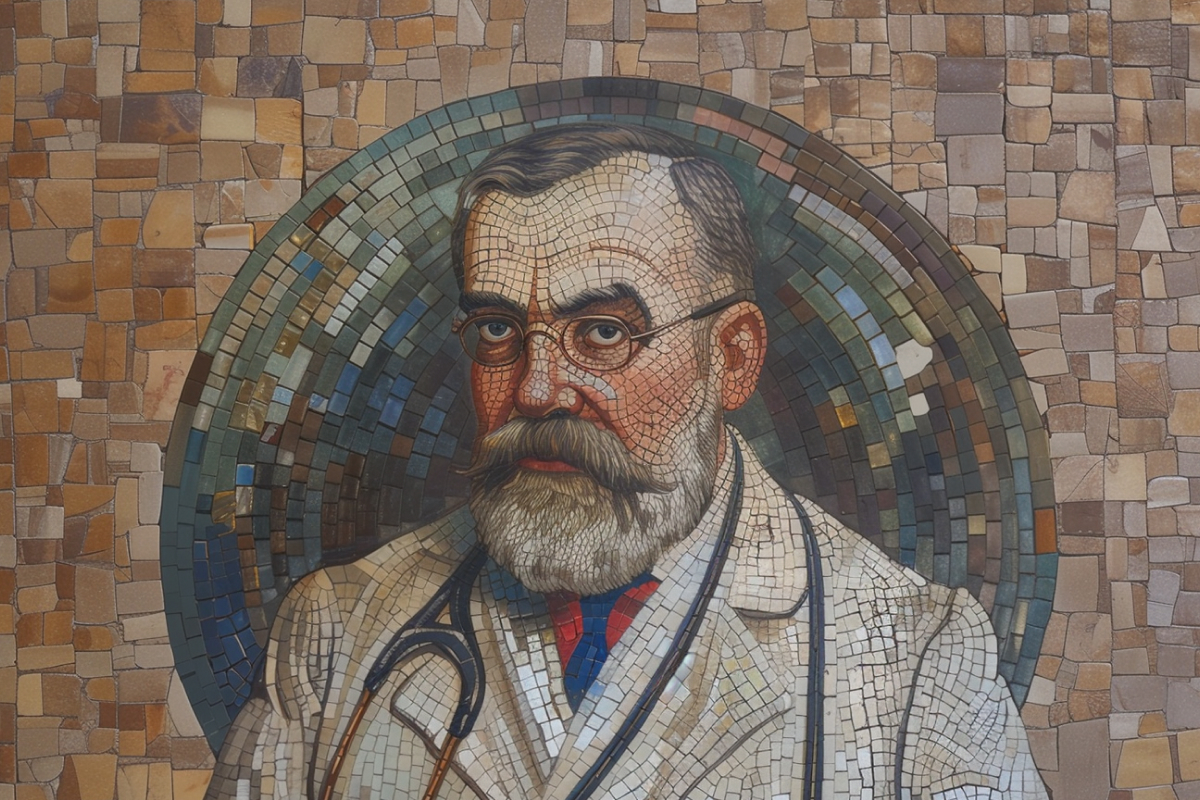

Шамбала и лошадь Пржевальского

Николай Михайлович Пржевальский – еще один выдающийся русский офицер, исследователь и путешественник. Еще в юности он совершил экспедицию по Уссурийскому краю, которая впоследствии стала одним из самых значительных азиатских исследований XIX века.

16-летним юношей Пржевальский поступил на военную службу в Москве, а в августе 1861 года был зачислен в младший класс Николаевской академии Генерального штаба. Еще будучи студентом, он написал статью на тему «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», в которой проявился его интерес к Дальнему Востоку. Однако попасть туда ему удалось не сразу. После окончания учебы в академии Пржевальский служил в Варшавском пехотном юнкерском училище, где преподавал историю и географию. И в 1864 году он стал действительным членом Императорского Русского географического общества.

Во второй половине 1860-х годов он отправился в Уссурийский край. По итогам этого путешествия Пржевальский написал в 1869 году статью «Инородческое население Уссурийского края», за которую был удостоен малой серебряной медали Императорского Русского географического общества. Однако настоящая слава пришла к Пржевальскому с его экспедициями в Центральную Азию – Монголию, китайский Тибет, на Тянь-Шань: с 1871 по 1888 годы он совершил 5 путешествий в регион! Вместе с ним в этих путешествиях побывали и десятки нижних армейских чинов, простых русских солдат и унтер-офицеров. В разные годы спутниками Пржевальского были подпоручик 31-го пехотного Алексопольского полка Михаил Пыльцов, прапорщик 142-го пехотного Звенигородского полка Евграф Повало-Швыйковский, казаки Забайкальского и Семиреченских казачьих войск и другие.

Есть легенда о том, что Пржевальский мечтал отыскать в Центральной Азии мифическую тибетскую страну Шамбалу. Изучая старинные записи, беседуя с местными жителями, он пришел к выводу, что ворота в нее должны находиться где-то под водами озера Иссык-Куль. По прошествии десятилетий после смерти Пржевальского археологи действительно найдут на дне озера руины затонувшего древнего города.

Николай Пржевальский и его сподвижники стали первыми европейцами, которым удалось проникнуть вглубь Северного Тибета, к верховьям великих рек Янцзы и Хуанхэ, и тщательно исследовать эти территории. Были подробно описаны пустыни Алашань, Ордос и Гоби, высокогорные районы Северного Тибета. Также Пржевальский дополнил существовавшие на тот момент карты Центральной Азии: ученый-исследователь нанес на них ранее неизвестные хребты, крупные и малые озера. Русский путешественник стал первооткрывателем низовий Тарима, хребта Алтынтаг, а еще – целой горной страны Куньлунь, о существовании которой ранее даже не догадывались!

Не менее важным аспектом работы Пржевальского было изучение животного мира Центральной Азии. Во время своих экспедиций исследователь собрал внушительные зоологические, минералогические и ботанические коллекции, которые затем переправил в Петербург. Он описал множество новых видов животных: дикого верблюда, тибетского медведя и, разумеется, знаменитую лошадь Пржевальского. Это животное было открыто и описано в 1878 году и стало своеобразным символом как самого путешественника, так и его исследований. В 1886 году Императорская Академия наук наградила Николая Пржевальского именной золотой медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Пржевальский был и активным популяризатором науки: публиковал отчеты о своих экспедициях в научных журналах и издавал книги – «Путешествие в Уссурийском крае», «Монголия и страна тангутов», «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» и др.

Экспедиции Пржевальского имели и важное военно-стратегическое значение, их результаты позволили усилить политическое и военное влияние Российской империи в регионе, например, в Тибете, за который велась конкуренция с Великобританией.

Земной путь исследователя оборвался внезапно во время его пятой экспедиции в Тибет. Охотясь на фазана в Чуйской долине, географ, вопреки собственным предостережениям, выпил речной воды и заразился брюшным тифом. Николай Михайлович скончался 20 октября 1888 года. Ему было всего 49 лет. Согласно желанию Пржевальского, его похоронили на берегу озера Иссык-Куль – того самого, где путешественник так стремился найти вход в таинственную Шамбалу.

Неизведанные земли Владимира Арсеньева

Владимир Клавдиевич Арсеньев – выдающийся российский исследователь, военный, востоковед, писатель, чьи экспедиции на Дальнем Востоке, вслед за экспедициями Пржевальского и Грум-Гржимайло, оставили глубокий след в изучении этого региона.

Интерес к малоизученной Дальневосточной земле и географическим исследованиям Арсеньев питал еще будучи юнкером Петербургского пехотного училища. Немалую роль в этом сыграл Михаил Ефимович Грум-Гржимайло, брат известного исследователя Средней Азии, который читал в училище лекции по географии.

После окончания училища Арсеньев был определен на службу в польский городок Ломжи. Но настойчивость Владимира Клавдиевича, подававшего в течение 4 лет службы рапорты о переводе, принесла свои плоды: в 1900-м году он был перенаправлен на службу во Владивосток.

На новом месте все свободное от работы время Арсеньев посвящал своей страсти – исследовал природу уссурийской тайги, общался с коренным населением, изучал историю края. Вскоре он стал членом Общества изучения Амурского края (филиала Русского географического общества).

Первые свои экспедиции Арсеньев совершал «вне работы» – во время отпуска. Но уже с переводом в Хабаровск его исследовательские способности нашли применение и на службе: в 1906 в составе военной исследовательской партии он отправился в первую свою экспедицию к хребтам Сихотэ-Алиня. Команда численностью более 20 человек помимо Арсеньева включала его помощников подпоручика Григория Гранатмана и инженерного подпрапорщика Александра Мерзлякова, четверых уссурийских казаков и 12 солдат 6-го и 8-го Восточно-Сибирских стрелковых полков. Экспедиция имела как научно-географические, так и важнейшие стратегические задачи – собрать подробные топографические материалы о данной местности на случай войны. Именно во время этой экспедиции Арсеньев познакомился с местным жителем по имени Дэрчу Оджал, который стал его близким другом, участником и проводником ряда последующих экспедиций и прототипом знаменитого литературного персонажа Дерсу Узала, главного героя одноименного романа Арсеньева-писателя. Роман «Дерсу Узала» был переведен на множество иностранных языков и входит в число лучших произведений географической и приключенческой литературы не только России, но и мира.

За успех своей экспедиции Арсеньев был награжден Орденом Святого Владимира 4-й степени, но главной наградой путешественнику стал сам Сихотэ-Алинь. Горный хребет так полюбился Арсеньеву, что впоследствии он еще не раз возвращался туда с походами, собирал научные данные, занимался картографированием местности.

В 1907 году было решено продолжить исследовательскую работу 1906 года и снарядить новый поход к хребту. За время этой экспедиции под руководством Арсеньева был исследован север Уссурийского края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива, верхние течения рек системы Имана и бассейн реки Бикин. Сихотэ-Алинь был пройден 4 раза!

А в 1908-1910 годах новая экспедиция под руководством Арсеньева отправилась обследовать практически неизведанную прежде северную часть Уссурийского края и хребта Сихотэ-Алинь от реки Анюй до Императорской гавани.

Топографические съемки местности там никогда не проводились, поэтому карты, которыми руководствовался отряд, оказались неточными. Это едва не закончилось трагедией – заплутавшая экспедиция едва не погибла от голода.

В 1910-х годах Арсеньев перешел на гражданскую службу в Уссурийской межевой партии, что позволило ему уделять много времени научной работе. Обобщив огромный естественно-научный и этнографический материал, путешественник в 1912 году опубликовал «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края».

Арсеньев, всю жизнь остававшийся верным духу путешествий, совершил еще целый ряд экспедиций по Дальнему Востоку, открывших этническое и природное многообразие края. Продолжал Владимир Клавдиевич работать и при советской власти – до самой своей кончины в 1930 году. Смерть, можно сказать, подстерегла его прямо за письменным столом, когда он писал отчет о злополучной командировке, в которой простыл и заболел воспалением легких…

Вера Радвила