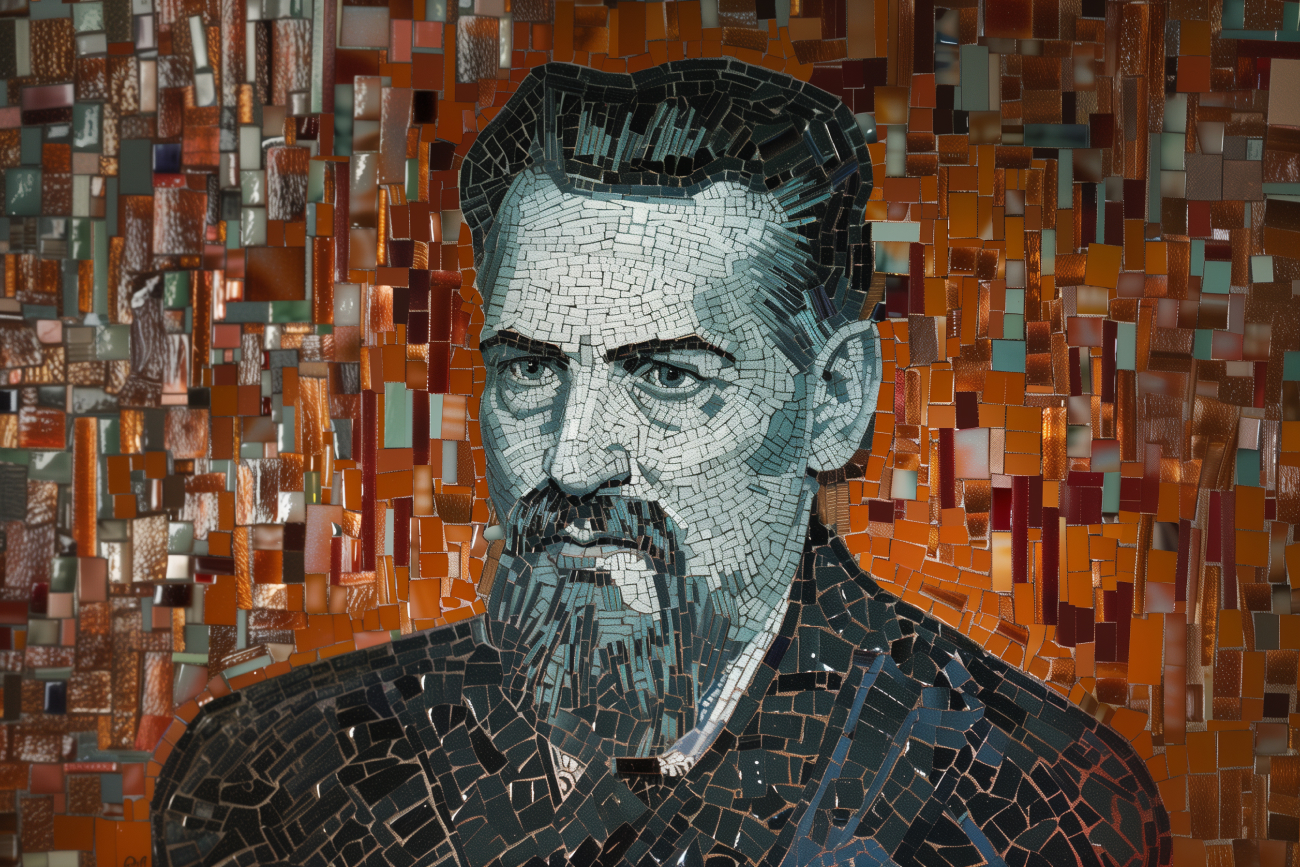

Импрессионисты как дети прогресса

При выходе этих живописцев на художественную сцену их творчеству сопутствовало непонимание публики и даже скандалы. Приемы, которые они продемонстрировали в своих работах, многие посчитали неоправданно дерзкими. И даже данное им прозвище «импрессионисты» (прим. ред от французского «impression» — «впечатление»), ставшее впоследствии привычным искусствоведческим термином, звучало как издевка: «впечатлисты»… Но сегодня мало кто усомнится в том, что эти художники были истинными детьми своего времени. И их появление стало результатом не только художественной, но и научно-технической революции XIX века.

Тюбики для красок

Продолжительная и регулярная работа на пленэре считается одним из новаторских приемов импрессионистов. Из мастерских и студий, где многие их коллеги по-прежнему проводили бо́льшую часть времени, импрессионисты вышли работать на открытый воздух — по-французски «en plein air». Разумеется, живописные штудии на лоне природы существовали давно, но именно импрессионисты придали работе на открытом воздухе особую значимость. Однако им не удалось бы сделать этого, если бы не небольшое, но важное изобретение.

Пленэрная живопись требовала специального оснащения и прежде всего — новых упаковок для красок. Традиционно краску готовили сами художники или их помощники, растирая пигмент и смешивая его со связующим веществом. Перед походом на природу приготовленные краски накладывали в вымытые мешочки из кожи или свиных мочевых пузырей. А расположившись на пленэре, прокалывали упаковку и выдавливали содержимое на палитру. Такой способ был не слишком удобен: краски надо было изготовить строго определенное количество, потому что неиспользованная во время выхода краска быстро засыхала, и каждый раз запасы ее нужно было пополнять в мастерской.

Проблему решил американский художник Джон Ренд, получивший в 1841 году патент на тубу, или тюбик. Ренд описал его так: «Мое изобретение — способ хранения красок и других жидких веществ посредством упаковки их в металлическую трубку. Она может изменять свою форму от простого сжатия так, чтобы смесь выступала из отверстия с закручивающимся колпачком. Таким образом, массу можно выдавливать из тюбика и герметично его закрывать».

В том же году известная лондонская компания по производству материалов для художников Winsor & Newton купила у Ренда патент. Сначала тюбики изготавливали из олова, но оно было дорогим, поэтому в дело пошел более дешевый, хоть и вредный металл — свинец. Теперь краски в тюбиках было удобно переносить и перевозить. Вслед за красками в новой упаковке получил распространение и складной мольберт, или этюдник. «Без тюбика для краски не было бы ни Сезанна, ни Мане, ни, может быть, импрессионизма», — сказал об изобретении Ренда один из «отцов импрессионизма» Пьер Огюст Ренуар.

Кисти с металлическим цоколем

В отличие от многих своих современников импрессионисты стали писать открытым, явственным, свободным мазком. Подобный мазок был известен и до них, но Ренуар, Моне, Писсаро и их коллеги сделали его основой своей живописной техники. И здесь без технических новинок тоже не обошлось

Художники прежних времен писали масляными красками, используя кисти из собольего или беличьего волоса, примотанного к ручке ниткой. Круглые и мягкие, эти кисти чаще оставляли гладкие мазки, сливавшиеся друг с другом и создававшие однородную поверхность. В XIX столетии была придумана металлическая обойма (цоколь) для кистей, крепко зажимавшая волосяной пучок, который отныне мог иметь не только круглую, но и плоскую форму.

Металлическим цоколем можно было закреплять любой волос, включая свиную щетину – дешевый и прочный материал, кисти из которого оставляли плотный, видимый след, что особенно ценили импрессионисты. Во многом благодаря новому инструменту они стали писать по-новому. А там, где мазку уделялось повышенное внимание, возникла особая ценность цветового пятна, откуда уже рукой было подать до абстрактной живописи. Да, импрессионисты — предшественники беспредметного искусства, чему во многом способствовало «простое» техническое изобретение.

Фотография и новые принципы композиции

Знаменитая выставка 1874 года, на которой публика открыла для себя новую живопись и на которой импрессионисты и получили свое вошедшее в историю прозвище, проходила в ателье известного фотографа Надара. И это очень показательно. В своем творчестве некоторые из импрессионистов напрямую обращались к новому опыту, привнесенному в изобразительное искусство изобретением фотографии.

Еще в 1839 году французский художник и химик Луи Дагер обнародовал способ получения изображения на покрытой серебром медной пластине, которую он проявлял парами нагретой ртути и закреплял в растворе поваренной соли. Изобретатель назвал свой способ «дагеротипией».

В 60-70-е годы XIX столетия фотография становилась все более массовой. Впервые у живописи возник соперник в передаче видимой реальности. Но импрессионисты едва ли не первыми поняли, что фотография им не конкурент, а помощница.

Именно из фотографии некоторые импрессионисты заимствовали своеобразные композиционные приемы, заключавшиеся в использовании непривычных ракурсов и кадрировании. Эдгар Дега записал для себя: «Всегда срезать (рамой) фигуру; показывать только руки или ноги или бедра танцовщицы; показать ее туфли; показать руки парикмахера… босые ноги в танце и т. д.». Подобная компоновка, напоминающая случайный кадр, придает естественность изображенному и создает ощущение от картины как от выхваченной из реальной жизни сцены. А именно передача первого впечатления от увиденного и была для импрессионистов одной из главных творческих задач.

Все тот же Эдгар Дега упоенно снимал друзей, знакомых и моделей для своих картин. После него остался богатый фотоархив, в том числе три негатива, на которых запечатлена, по-видимому, одна и та же балерина в разных позах. В ней узнается прообраз девушек с картины «Голубые танцовщицы» (1897).

Цвет: от теории к практике

Импрессионисты отринули темные тона и принялись высветлять цветовую гамму, и не только при помощи красок. Они первыми начали использовать как основу не серые или цветные грунты, но светлые и в том числе белые и писать, в отличие от академистов, нигде не оставляя глухих, темных мест. И в этом подходе импрессионистов к свету и цвету отразились те важнейшие открытия в области оптики, что были сделаны в течение предыдущих столетий.

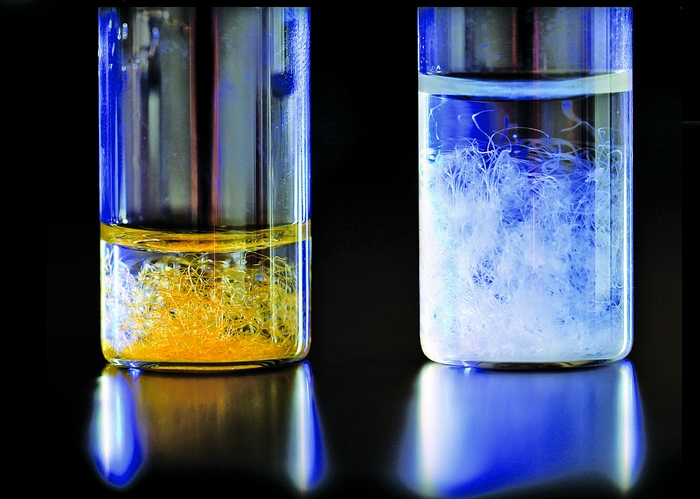

Одна из первых попыток упорядочить восприятие красок окружающего мира была сделана греком Аристотелем, в IV веке до нашей эры создавшим цветовую систему, включающую семь цветов от белого до черного, между которыми находятся желтый, красный, пурпурный, зеленый, темно-синий. Именно эта цветовая система оставалась господствующей на протяжении почти двух тысячелетий. Лишь в конце XVII века Исаак Ньютон, пропуская солнечный свет через стеклянные призмы, открыл существование спектра, также состоящего из семи основных цветов. Но расположены они были в другом порядке и не включали ни черного, ни белого. Запомнить расположение красок в спектре Ньютона нам помогает знаменитая фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», где первые буквы слов соответствуют красному, оранжевому, желтому, зеленому, голубому, синему и фиолетовому. Белый же, по Ньютону, является вместилищем всех цветов.

Еще некоторое время спустя, в начале XIX столетия английский физик, механик, врач Томас Юнг первым предположил, что человек способен воспринимать только несколько цветов, которые смешиваются в его глазу и дают все другие оттенки. Юнг выделил красный, зеленый и фиолетовый, его немецкий коллега физик и физиолог Герман Гельмгольц — красный, желтый и синий.

И наконец, англичанин Джеймс Максвелл, создавший собственную теорию цветоощущения, назвал тремя основными, или эталонными цветами красный, зеленый и синий, а все остальные — результатом их смешения. Для изучения процесса Максвелл придумал «цветовой волчок» — диск, разделенный на сектора разного цвета, при вращении которого комбинация желтого с красным давала оранжевый, с синим – зеленый. При большой скорости кружения «волчка» происходило слияние всех секторов, и получался сплошной белый. В 1861 году на лекции «О теории трех основных цветов», прочитанной в Королевском институте в Лондоне, Максвелл в доказательство своей теории продемонстрировал первую в мире цветную фотографию, которую он сделал, используя красный, зеленый и синий фильтры и накладывая получившиеся изображения друг на друга.

Весомый вклад в практическое применение теории цвета внес также французский химик, директор Гобеленовой мануфактуры Мишель Эжен Шеврель, изложивший результаты своих опытов в работе «Принципы симультанного контраста цветов» (1839).

Теория Максвелла и опыты Шевреля вызывали у импрессионистов большой интерес, а книга Гельмгольца, разработавшего свою оптическую теорию, была настольной у Клода Моне. Не только Моне, но и других импрессионистов заинтересовали те самые теории основных и дополнительных цветов, которые выдвигали ученые на протяжении столетий. В наиболее распространенном виде теория цвета выглядит так: красному соответствует зеленый, оранжевому — синий, желтому — фиолетовый. Положенные рядом, они выявляют и одновременно уравновешивают друг друга.

Следование этим принципам можно увидеть не только у французских художников, но и у их российских последователей, которых было немало. Многие из знаковых работ «русских импрессионистов» представлены на выставке «Изображая воздух», которая проходит сейчас в Музее русского импрессионизма. Вот лишь несколько примеров выставленных на ней картин, в которых именно сочетание цветов дает особые, новые живописные ощущения.

Константин Коровин. «За чайным столом» (1888). Вблизи синего лежит оранжево-рубиновый, а зеленый сочетается с винно-красным. Такой же цветовой симбиоз продемонстрировал Петр Петровичев в «Натюрморте с цветами» (перв. пол. XX в.) и Иван Куликов в этюде «Фонарики в саду» (1906).

Николай Фешин. «Золотые волосы» (1914). Вся работа построена на темно-оранжевом, переходящем в красный и дающем ощущение червонного золота. Значит, где-то здесь должен быть оттенок синего. Конечно, это бирюзовая точка глаза. Всего одна точка — и живая, подвижная фактура картины обрела дивный баланс!

Использовали импрессионисты черный цвет или избегали его? Как известно, черным предмет выглядит тогда, когда поглощает все попадающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. Поначалу импрессионисты пользовались вполне привычной палитрой, а Пьер Огюст Ренуар объявил, что «черный — королева всех цветов!». Но начиная с 1880-х годов многие из них, и Ренуар в том числе, стали отказываться от чистого черного, поскольку он ничего не отражает и представляет собой, по сути, отсутствие всех цветов. Для его передачи использовали другие краски. Так, на картинах Ренуара «Девушки в черном» (1881-1886) и «Зонтики» (1881) художник, изображая черные одежды и зонты, наносил на холст мазки синего, фиолетового, зеленого, серого, пурпурного, дающие впечатление черного цвета.

Белый цвет, в отличие от черного, возникает тогда, когда предмет отражает все цветовые волны и создается смешением цветов спектра. Импрессионисты любили белый и часто изображали его, используя оттенки разных цветов.

Картинам в новой технике – новые сюжеты

Интерес импрессионистов к окружающей жизни проявился в изображении самых разных сюжетов и особенностей современной им действительности, которые они смело привносили в свои работы.

Электрическое освещение

В 1800 году итальянский физик и химик Алессандро Вольта создал первую электрическую батарею, в 1809-м английский изобретатель Жерар Деларю — лампу накаливания. В 1874 году русский инженер Александр Лодыгин получил патент на свою электрическую лампочку, которую в 1878 году усовершенствовал электротехник, военный инженер Павел Яблочков. Наконец, в 1879-м американский изобретатель Томас Эдисон представил миру лампочку с угольной нитью накала, отличавшейся повышенной прочностью.

В Париже, городе импрессионистов, первая электрическая лампочка засияла в 1876 году, и, кстати, это была «свеча Яблочкова». И хотя большинство импрессионистов предпочитали работать при естественном свете, с появлением электричества художники стали отображать его в своих картинах, что можно увидеть, например, в представленных на выставке «Изображая воздух» работах Василия Мешкова «Парижский бульвар» (1913), а также Сергея Виноградова — «Кафе ночью» (1901) и «В передней» (1911).

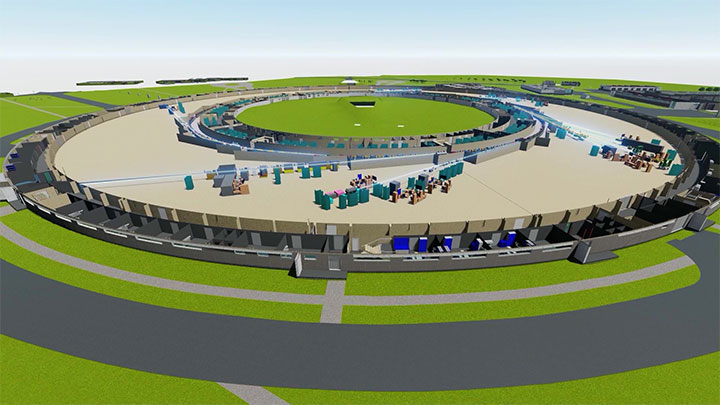

Железная дорога

Импрессионисты с их любовью к наблюдению реальности в самых разных ее проявлениях много путешествовали, в том числе по железной дороге. Во Франции «железку» проложили еще в 20-х годах XIX столетия, но активное строительство началось с 1842 года. Развивавшееся железнодорожное сообщение кардинально изменило жизнь людей… И стало новым сюжетом. Наиболее известным опытом являются полотна Клода Моне из серии «Вокзал Сен-Лазар», насчитывающей 12 картин и относящейся к 1877 году. В ней, как и в более поздних сериях с изображением стогов или собора, художник исследовал, как изменяются свет и цвет в зависимости от времени года, времени суток и погоды, тем самым практикой поверяя теорию, почерпнутую из книг.

Индустриальная, в частности, железнодорожная тема, которую одними из первых начали осваивать импрессионисты, была непривычной, и картины Моне при их появлении на Третьей выставке импрессионистов вызвал шквал критики. Но вскоре новую тему подхватили и другие художники. Одной из самых поэтичных картин с «железнодорожным сюжетом» можно назвать полотно Луиджи Луара «Дым окружной парижской железной дороги», созданное в 1885 году. Увидеть эту картину, как и полотна многих импрессионистов, можно в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Ирина Кравченко

Редакция портала «ПОИСК» благодарит за помощь в подготовке материала Музей русского импрессионизма.

Изображение на обложке: Freepik

Необычные птицы. ТОП-10 удивительных пернатых

Что мы знаем о птицах? Они могут летать, строят гнезда и откладывают яйца. Чаще всего этим и исчерпывается наше представление о стандартном наборе птичьих умений и навыков. Но орнитологи знают: среди пернатых есть весьма оригинальные виды. Уникальное строение тела, выдающиеся способности или неординарное поведение. По случаю отмечаемого 1 апреля Международного дня птиц мы подобрали «ПОИСК» подобрал для вас топ-10 самых необычных птиц нашей планеты, чей внешний вид, умения и привычки наверняка удивят любого.

1. Полярная крачка (Sterna paradisaea). Симпатичная птичка семейства чайковых, которая летом обитает в Арктике, в том числе и на севере России: здесь полярная крачка строит гнезда и выводит птенцов. Ну а когда полярное лето заканчивается, крачки, как и многие пернатые, собираются на юг. Только вот «юг» у этих птиц намного дальше, чем у всех остальных, и лететь до него приходится на другой край света. Это поразительно, но на зиму полярные крачки из Арктики улетают в … Антарктику! Потратив примерно месяц на дорогу и преодолев от 25 до 40 тысяч километров, хитроумная крачка снова оказывается в комфортных для нее условиях полярного лета с изобилием рыбы. Это действительно уникальный вид: летать всю жизнь из Арктики к берегам Антарктиды и обратно – больше до такого не додумался никто из пернатых.

2. Благородный зелено-красный попугай (Eclectus roratus). Поначалу орнитологи считали, что яркие зеленые и красные попугаи, живущие в Австралии и на соседних островах, принадлежат к разным видам. Но оказалось, что это самец и самка одного биологического вида, но с поразительно непохожей внешностью. Цвета перьев, глаз, клюва и даже ног… Разное абсолютно все: в окрасе самцов доминирует зеленый, а у самки – красно-фиолетовые тона. Вот уж действительно мужчины с Марса и женщины с Венеры. Среди птиц, конечно, есть примеры выраженного полового диморфизма, то есть ситуации, когда самец и самка имеют разную внешность, но так орнитологов не удивлял никто из пернатых.

3. Обыкновенный общественный ткач (Philetairus socius). В Африке к югу от экватора обитают птицы, обладающие невероятными строительными талантами. Обыкновенный общественный ткач относится к социальным видам птиц, которые всегда живут большими и дружными сообществами численностью до 500 особей. И конечно, такой большой семье нужен соответствующий дом, поэтому на деревьях посреди саванны или на столбах можно увидеть огромные сооружения из сухой травы. Постройки ткачей имеют крышу и жилую часть, а в ширину могут достигать 7-8 метров: это настоящий шедевр архитектуры. У каждой пары внутри «общежития» есть свое отдельное гнездо, вход в которое расположен снизу, что усложняет доступ для змей и остальных хищников. Колонии ткачей живут в таких домах годами, достраивая и ремонтируя их, а на одном дереве может поселиться несколько семей ткачей, образуя настоящий птичий мегаполис.

4. Птицы семейства колибри (Trochilidae). Большинство видов из этого семейства – миниатюрные пернатые весом в несколько грамм. Среди колибри есть и самая маленькая птица в мире – колибри-пчелка: самцы этого вида весят около 2 грамм, а средний вес самок – 2,6 грамма. Основу рациона колибри составляет цветочный нектар, отсюда и все их необычные анатомические особенности. Их крылья не такие, как у других пернатых: часть суставов не сгибается, что придает крылу прочность и жесткость, а плечевая кость может поворачиваться вокруг своей оси в месте соединения с телом. Благодаря этим отличиям птицы семейства колибри могут летать вертикально вверх, вниз, боком, замирать на месте и даже полет задом наперед для них не проблема: таких виртуозов среди птиц больше нет. Кроме этого, по отношению к массе тела у колибри самое большое сердце, и бьется оно чаще, чем у остальных птиц – до 1000 ударов в минуту во время активного полета. Чтобы обеспечивать работу такого выдающегося с точки зрения физиологии организма, нужно иметь быстрый обмен веществ и очень много энергии, то есть потреблять достаточно много пищи. И по этой части колибри опять всех превзошли: за день они съедают количество пищи, которое по весу существенно превосходит массу их тела, у некоторых видов в два раза. Летать, чтобы есть и есть, чтобы летать – это и есть жизненный девиз колибри.

5. Черный стриж (Apus apus). Вы наверняка видели этих птиц, которые зимуют в Африке, а в наши широты прилетают на лето. Черные стрижи не просто умеют быстро и виртуозно летать, они буквально живут в небе. Ученые установили на птиц микродатчики и выяснили, что некоторые черные стрижи могут летать без остановки на протяжении 10 месяцев, а другие их собратья за этот же период опускались на землю буквально на несколько ночей! Они едят, спят, отдыхают и спариваются, находясь в воздухе, и даже во время миграций на дальние расстояния могут обходиться без приземлений. Если бы не выведение потомства, черные стрижи, наверное, вообще бы потеряли связь с землей.

6. Гоацин (Opisthocomus hoazin). Эта птица похожа на оживший экспонат палеонтологического музея: странностей у обитателей влажных лесов Южной Америки очень много. Например, на крыльях у птенцов имеются когти, с помощью которых молодые птицы могут лазить по деревьям, цепляясь за ветки. Возможно, во времена юрского периода так поступали все древние птицы, но в наши дни ползущий по веткам птенец гоацина – это невероятное зрелище. Вдобавок к этому молодые, еще не научившиеся летать гоацины отлично плавают. Они могут покинуть гнездо в случае угрозы, нырнуть, а затем самостоятельно вернуться: просто чудеса выживания. Но взрослые гоацины уже не имеют «пальцев на крыльях», да и нырять тоже не могут. Зато у них формируется очень необычная пищеварительная система. Гоацины питаются только листьями и плодами тропических растений, в том числе и ядовитыми. И их организм адаптирован под растительную диету с высоким содержанием целлюлозы и токсинов. В зобе у гоацинов живут специальные микроорганизмы, которые переваривают такую пищу, и их пищеварительная система чем-то напоминает организм жвачных млекопитающих. Кстати, и аромат от птиц исходит соответствующий – чем-то напоминающий запах коровьего навоза. Но если отбросить стереотипы, то это не так уж и плохо: из-за неприятного запаха люди на гоацинов не охотились и странно пахнущие птицы благополучно дожили до наших дней.

7. Птицы из отряда совы (Strigiformes). Это родственные виды, которых в отряде насчитывается более 200, но все они обладают рядом уникальных особенностей. Во-первых, это поразительно тихий полет, параметры которого ученые исследовали при помощи специальной аппаратуры. Перья сов устроены таким образом, что при движении не создают никакого шума. И это идеальное качество для ночной охоты, в которой совам нет равных. Второе, что отличает сов от всех прочих птиц, это удивительно подвижная голова. Совы поворачивают ее так ловко, как будто шея у них никак не связана с остальным позвоночником: эти птицы вращают головой на 270 градусов в вертикальной плоскости и на 180 градусов в горизонтальной. Такие трюки возможны благодаря особенному строению шейных позвонков и кровеносных сосудов, снабжающих головной мозг, поэтому здоровье птиц не страдает от такой акробатики.

8. Американский белогорлый козодой (Phalaenoptilus nuttallii). Обычно птицы, которые не любят сезонное похолодание, улетают на зиму в теплые края. Но американский белогорлый козодой решает эту проблему по-своему. Зачем долго и далеко лететь, когда можно просто с комфортом выспаться? Этот вид козодоев обитает на западе Северной Америки, но разные части его популяции по-разному реагируют на похолодание. Те, что живут севернее, улетают на юг, а вот те, что живут в более южных приграничных регионах Мексики и США, впадают в спячку: такая особенность была зафиксирована у обитателей горных районов американских штатов Калифорния и Нью-Мексико, где зимой нередко бывает снег, а температура воздуха опускается до 0 °C и ниже. Козодои находят укромное местечко в скалах и устраиваются на зимовку: температура тела падает до 10 °C, а иногда даже и до 3 °C, метаболизм замедляется, и птицы погружаются в малоподвижное состояние, которое может длиться от 2 недель до 3 месяцев. Как только становится тепло и просыпаются насекомые – основная еда козодоев – птицы возвращаются к активной жизни. На сегодняшний день это единственный вид птиц, способность которых впадать в зимнюю спячку подтверждена орнитологами.

9. Императорский пингвин (Aptenodytes forsteri). Это самый крупный вид среди всех пингвинов, и вес самцов достигает 45 килограмм, но удивляет он не этим. Императорский пингвин – выдающийся рекордсмен среди всех пернатых по нырянию, как по глубине, так и по времени погружения. Ученые зафиксировали пребывание под водой на протяжении 32 минут и невероятную глубину – 564 метра. Это, конечно, рекорд, доступный не каждому пингвину, но тем не менее он поражает. Организм императорского пингвина способен на такие рекорды благодаря уникальному строению крыльев, большой массе тела и особенностям анатомии, которые мы подробно описывали в нашей статье. Кроме этого, императорские пингвины умеют, собираясь в большие группы, согревать друг друга: больше на такое не способны никакие другие виды птиц. И это умение очень помогает дружным пингвинам выживать в экстремальных условиях Антарктиды при шквалистом ветре и зимней температуре минус 40-50 °C.

10. Обыкновенный лирохвост (Menura novaehollandiae). Эти птицы обитают в Австралии, а отличают их необычные вокальные способности, которые демонстрируют самцы во время брачного периода. Неоднократно было зафиксировано, что они могут подражать голосам других птиц и животных, а также с поразительной точностью воспроизводить звуки неприродного происхождения. Щелчок затвора фотоаппарата, жужжание бензопилы, работа автомобильной сигнализации, детский плач и звук флейты – все это есть в репертуаре самцов обыкновенных лирохвостов. Причем птицы могут копировать и звуки, услышанные от первоисточника, и «песни» своих сородичей, в чьем репертуаре уже появились странные мелодии: например, если кто-то из лирохвостов научился имитировать бензопилу, то другие самцы копируют его навык. Зачем им это нужно? Точного ответа на этот вопрос пока нет, но, вероятно, для того, чтобы поразить приглянувшуюся самку в период ухаживаний. Самок обыкновенного лирохвоста мы опросить не можем, но вот туристы и жители Австралии точно удивляются, когда слышат от птиц такие оригинальные звуки.

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Dulcey Lima/Unsplash