Беспилотный транспорт: прогресс или угроза?

В конце прошлого года на северо-востоке Москвы проходили несколько этапов тестирования первого в России беспилотного трамвая. После успешно прошедших испытаний столичная мэрия объявила о подготовке второго проекта. А в течение двух лет планируется перевести в беспилотный режим ¾ трамвайных маршрутов столицы. Является ли этот план поводом для оптимизма или для тревоги? В этой статье «ПОИСК» попробует разобраться.

Когда появились первые беспилотные транспортные средства?

Последние несколько лет тема беспилотного наземного транспорта постоянно на слуху. Противоречивые оценки, энтузиазм и опасения объединяют инженеров, IT-технологов, предпринимателей, юристов и чиновников в общей оживленной дискуссии вокруг этой технологических диковинок. Но насколько в действительности они новы?

Впервые рельсовый самоуправляемый транспорт появился в Японии еще в 1970-е годы! В следующее десятилетие технология внедрялась во Франции и в Великобритании.

Так, в городе Лилль на севере Франции сегодня действует сеть полностью беспилотного подземого транспорта, который стали строить еще в начале 1980-х годов. Лилльский метрополитен включает две линии общей протяженностью около 45 километров, на которых открыты 66 станций, ежегодно им пользуется около 100 миллионов человек.

С 1987 года действуют беспилотные поезда и в Лондоне. На легких линиях метро, соединяющих Лондонский Сити и Канэри-Уорф – бизнес-квартал на восточной периферии города. Доклендское легкое метро – так называется автоматическое метро в столице Великобритании – состоит из трех линий с расположенными на них 45 станциями. Дневной поток пассажиров превышает 300 тысяч человек.

А метрополитен в Копенгагене, появившийся только в 2002 году, изначально проектировался с беспилотными подвижными составами. Кстати, на международной конференции 2008 года копенгагенское метро по стабильности работы, безопасности и удобству было признано лучшим в мире.

Знакомы беспилотные технологии и не только рельсовому транспорту. Еще в 1986 году транснациональная корпорация Daimler-Benz задумала проект с поэтичным названием «Прометей», целью которого было создание первого беспилотного автомобиля. Проект разрабатывался почти девять лет и, наконец, в 2004 году по автобану, соединяющему Мюнхен и Копенгаген, проехал первый колесный беспилотник, который затем благополучно вернулся обратно.

Сегодня беспилотные транспортные средства циркулируют по городским магистралям во многих странах мира: в Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Китае и др. Главным образом речь идет об общественном транспорте. При этом на сегодняшний день за движением беспилотных транспортных средств всегда наблюдает человек, готовый взять ситуацию под контроль. Он либо находится в кабине водителя, либо следит за движением дистанционно. «Например, в Стокгольме за беспилотными автобусными маршрутами, действующими с 2018 года, наблюдает оператор, который может в случае чего отключить автоматическую систему и перейти на ручное управление», - рассказывает философ Алексей Яковлев, автор статьи «Этические проблемы, связанные с внедрением беспилотного транспорта в городах, и возможные пути их решения».

Где в России можно прокатиться на беспилотном транспорте?

В России разработками в области беспилотной техники активно занимаются несколько компаний, в частности, «Яндекс» и «Сберавтотех», которые уже достигли некоторых результатов.

Одним из значимых достижений стали доставщики «Яндекса» - компактные беспилотные машинки, развозящие заказы из ресторанов, магазинов и проч. Роботы-доставщики оснащены камерами, лидарами и датчиками и могут избегать препятствий и проворно перемещаться в городской среде. Управляют ими через облачную платформу, пока заказчики отслеживают перемещение робота через приложение. Впервые появившиеся в 2019 году, эти устройства стали обретать популярность и распространились в нескольких городах России, включая Москву, Казань, Сочи. Перспективы развития этих шестиколесных курьеров связаны с улучшением их автономности, расширением географии использования и интеграцией с другими сервисами «Яндекса».

Развиваются и проекты, связанные с грузовым и пассажирским беспилотным транспортом. Например, осенью 2024 года после успешных испытаний на трассе Москва-Санкт-Петербург запустили движение беспилотных автомобилей категории «С» и «Е» – это одиночные грузовые транспортные средства и грузовики с полуприцепом. В этом году их число планируется увеличить до 93.

А в городе Иннополис в республике Татарстан несколько лет назад запустили беспилотное такси. В мае прошлого года благодаря работе инженеров магнитогорского стартапа «Автономные робототехнические системы» и Центра беспилотных технологий Университета Иннополис там появился и первый в России беспилотный электробус, следующий по маршруту протяженностью 3 километра.

Перспективы распространения беспилотников в столице начали обсуждать вслед за запуском первого электробуса в Иннополисе, и уже летом 2024 года провели первые испытания беспилотного трамвая, курсирующего в районе Строгино. Успех этих испытаний воодушевил столичную мэрию, которая в настоящее время готовит проект второго беспилотного трамвая в Москве.

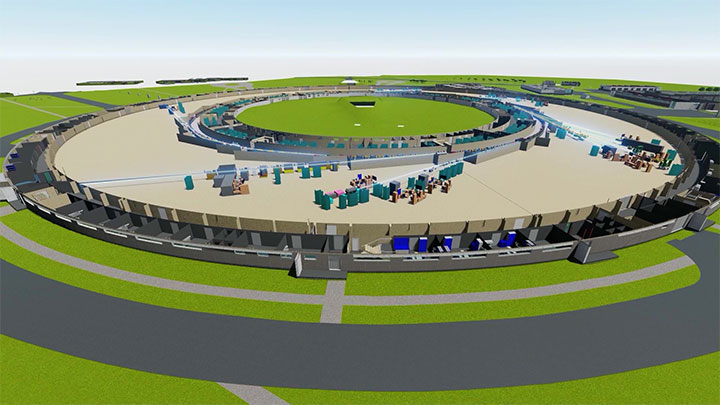

А на одной из недавно прошедших конференций специалисты из Московского политехнического университета обсуждали возможность внедрения беспилотных автобусов на кольцевых маршрутах Москвы: по Садовому, 3-му транспортному и по МКАД. Как объяснили участники конференции, такая задача технически осуществима: современные технологии позволяют запускать колесные беспилотные автомобили по простым траекториям.

Впрочем, за всеми этими машинами так или иначе следит живой оператор: ведь «беспилотный» вовсе не значит функционирующий сам по себе, без участия человека.

Шесть уровней автономности

Людей, далеких от транспортной индустрии, термин «беспилотный транспорт» нередко вводит в заблуждение. Давайте же разберемся, что имеют в виду, говоря о беспилотном транспорте, специалисты. Согласно официально принятой классификации, существует шесть уровней автономности транспорта.

- Нулевой уровень предполагает полное отсутствие автоматических систем управления. Примером может быть обычный легковой автомобиль или автобус середины ХХ века.

- Первый уровень. К нему относятся автомобили с системой круиз-контроля – устройства, позволяющего поддерживать скорость автомобиля без участия водителя. Устройство было запатентовано в 1955 году в США, а первые автомобили со встроенным круиз-контролем начали выпускать с 1970-х годов. В России подобные машины начали появляться на дорогах еще в 1990-х годах.

- Второй уровень. Сюда относятся многие современные модели автомобилей, оснащенные парковочным ассистентом и функцией удержания полосы.

- Третий уровень. Машинаможет переходить в режим самоуправления в определенных ситуациях, например, находясь в пробке или на автобане. Но водитель тем не менее всегда должен быть готов отреагировать на сигнал тревоги.

- Четвертый уровень. К этой же категории принадлежат примеры, о которых говорилось ранее в этой статье. Вам также могли встречаться перронные автобусы-шаттлы, перевозящие пассажиров в аэропорту. Такие машины «самоуправляются» в пределах так называемых геозон – территорий, внутри которых намечена траектория движения беспилотника. При этом оператор, живой человек, в любой момент может деактивировать режим автопилота. И как только беспилотник оказывается за пределами геозоны, управление уже полностью переходит в руки человека.

- Пятый уровень. Лишь на нем транспорт становится «беспилотным» в том смысле, который чаще всего вкладывают в это слово обычные люди. На пятом уровне автономностичеловек уже не принимает никакого участия в управлении движущимся транспортом. Однако таких транспортных средств на сегодняшний день еще не существует.

Текущие дискуссии о беспилотном транспорте, как правило, касаются транспорта четвертого и пятого уровней автономности, которые при современном темпе развития техники вполне могут быть достигнуты в обозримом будущем.

Проблемы и перспективы беспилотного транспорта

Итак, ясно, что автоматизированный транспорт существует уже довольно долгое время. Почему же эта тема вдруг стала особенно злободневной? Возможно, причина этого – несчастные случаи с участием беспилотных средств передвижения. Достаточно вспомнить хотя бы нашумевшую историю с беспилотным такси Cruise, сбившим женщину в Сан-Франциско летом 2023 года, или случай, обсуждавшийся в июле прошлого года, с роботакси Waymo, которое двигалось по встречной полосе и не останавливалось на красный сигнал светофора.

Дальнейшее развитие и массовое внедрение беспилотного транспорта сегодня сопряжено с разрешением не только технических, но и правовых и даже этических проблем. При этом для каждой разновидности беспилотного транспорта – общественного или личного, колесного или рельсового – проблемы будут разные.

С общественным транспортом дела обстоят несколько проще, чем в других случаях, поскольку эти транспортные средства движутся по одному и тому же маршруту в фиксированные промежутки времени. Недаром именно эта разновидность беспилотников появилась самой первой и именно для нее – в отличие от личного транспорта – уже сегодня технически возможен переход на 5-й уровень автономности.

С другой стороны, чем более разветвленная и нагруженная транспортная сеть существует в городе, тем сложнее в нее интегрировать беспилотники. «Одно дело, если сразу строить беспилотную систему – тогда процесс внедрения беспилотников может проходить довольно быстро. Но интегрирование беспилотников в уже имеющуюся транспортную инфраструктуру гораздо сложнее», – говорит Алексей Яковлев. По его словам, даже для рельсового транспорта такая задача связана с непреодолимыми трудностями: «Невозможно просто запустить беспилотный подвижный состав в инфраструктуру, рассчитанную на обычные поезда».

Поэтому, например, на старых, центральных линиях лондонского метрополитена до сих пор ездят поезда, управляемые людьми, в то время как периферийные линии, которые изначально строились под беспилотные подвижные составы, эксплуатируются уже больше тридцати лет. По той же причине в России первый беспилотный общественный транспорт появился не в крупном городе, а в небольшом населенном пункте.

Есть и другая проблема: помимо технической составляющей необходимо подготовить правовую базу, предусматривающую порядок использования беспилотного транспорта, в том числе в критических ситуациях. А с введением транспорта 5-го уровня автономности перед нами встает вопрос почти философского толка: способна ли машина мыслить, а следовательно, нести ответственность и быть субъектом права?

Кстати, на сегодняшний день в мире существует единственный национальный закон о беспилотном транспорте: его ввели в Германии в 2021 году. Вместо привычного термина «водитель» закон вводит понятие «лица, осуществляющего технический надзор»: речь идет о человеке, который отвечает за деактивацию системы в критических ситуациях и должен перенимать управление при пересечении геозон. Аналогичные законопроекты готовятся в Великобритании и Нидерландах. Присоединится ли Россия к беспилотному движению – покажет время. На данном этапе настрой специалистов и административных органов довольно позитивный, а располагаемые нами технические возможности позволяют делать оптимистичные прогнозы.

Наира Кочинян

На обложке: испытания беспилотного трамвая Центром развития электротранспорта и беспилотных технологий. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

Шапка Мономаха

Царские регалии всегда представляли собой предметы исключительной ценности. Доступ к ним имел лишь самый узкий круг лиц, они извлекались крайне редко, только для церемониальных целей и, даже оставив в прошлом свое сакральное значение и став памятником культуры, в музейном пространстве эти предметы занимают особое место. В этой статье мы расскажем об одной из старейших сохранившихся регалий русских царей – шапке Мономаха – и о легендах, сложившихся вокруг нее.

Что такое Шапка Мономаха и в чем ее значение

Шапка Мономаха – это самый важный предмет из комплекса российских государственных регалий, который вплоть до петровских времен был основным церемониальным элементом и главным символом власти русских правителей. Шапку Мономаха можно считать особенностью русской традиции, так как для других европейских правителей более привычным аналогом такой регалии была корона.

Подобные комплексы регалий существовали в тот же период и в других государствах. Яркий пример – регалии императоров Священной Римской империи, среди которых была так называемая корона Карла Великого (ок. 747–814). В действительности она была создана приблизительно в конце X века и, конечно же, не имела никакого отношения к Карлу Великому, как и шапка Мономаха – к Владимиру Мономаху.

Современное состояние шапки Мономаха

В настоящее время шапка Мономаха хранится в Оружейной палате Музеев Московского Кремля, куда она перешла вместе с остальными предметами государственной важности, принадлежавшими царской казне. Увидеть ее можно, посетив постоянную экспозицию музея, где шапка Мономаха вместе с другими венцами расположена в витрине специального зала, посвященного царским и императорским регалиям.

Описание и особенности Шапки Мономаха

- Вес, размеры и конструкция

Шапка Мономаха весит около килограмма и состоит из тульи – верхней части полусферической формы, креста и меховой отделки. Тулью и крест соединяет так называемое яблоко, полусферическая деталь, отлитая из золота и служащая основанием для креста. Если тулья – самая древняя часть шапки, сохранившаяся с момента ее появления, то крест, который мы видим сегодня, датируется значительно более поздним временем: благодаря документам мы знаем, что его заменили в XVII веке. Но неизвестно, имелся ли до этого на его месте другой крест и когда этот элемент был добавлен. Не больше определенности у историков и в отношении яблока.

- Материалы изготовления

Тулья изготовлена из восьми золотых пластин, украшенных золотой сканью, которую еще иногда называют филигранным узором. Скань была довольно частым элементом декора для предметов древнерусского ювелирного искусства, в частности, ее можно видеть на окладах старинных икон.

- Декоративные элементы

Отделку из соболиного меха, конечно же, многократно заменяли: и пока шапка Мономаха была действующим атрибутом царской власти, и в продолжение периода, когда она хранилась в Оружейной палате в качестве экспоната. В музее ее регулярно обновляют.

Металлическую часть шапки, тулью, яблоко и крест, украшают несколько десятков крупных жемчужин и одиннадцать драгоценных камней: синие и желтые сапфиры, рубины и изумруды. Филигранный узор изображает лотосы и шестиконечные звезды, в которые вписан цветок – это часто встречающиеся элементы орнамента в материальной культуре Золотой Орды.

История происхождения шапки Мономаха

- Первые упоминания в русской истории

Самый ранний из известных на данный момент официальных документов, в котором фигурирует шапка Мономаха, относится к первой половине XVII века – это «Опись большому государеву наряду». В документе приводится достаточно подробное описание, не оставляющее сомнений в том, что говорится именно об этой регалии.

С другой стороны, некая «шапка золотая» упоминается среди прочих предметов в духовной грамоте, т.е. в завещании, Ивана Калиты, которая датируется 1328 годом – на три века раньше, чем «Опись государева наряда». Хотя это упоминание и не дает полной уверенности в том, что речь действительно идет о шапке Мономаха, «шапка золотая» тем не менее встречается во всех последующих княжеских завещаниях XIV-XV веков. Этот предмет переходил от отца к сыну и, очевидно, представлял собой неотъемлемую часть имущества и символ власти московских князей.

Стоит упомянуть и еще об одной важной дате: в 1498 году состоялось венчание на царство старшего внука Ивана III – Дмитрия. В так называемом чине венчания – своего рода протокольном документе, описывающем церемонию принятия княжеской власти, – также встречается «шапка золотая».

В отечественной историографии принято считать, что «шапка золотая», принадлежавшая Ивану Калите, – это и есть шапка Мономаха.

Легенда о византийском происхождении шапки Мономаха

Эта версия, скорее всего, закрепилась в XVI веке, поскольку именно в это время появляются два важнейших теологических текста – «Послание Спиридона Саввы» и «Сказание о князьях Владимирских». Оба произведения, по-видимому, были написаны под влиянием московских князей и заключали в себе ярко выраженный идеологический посыл.

В этих текстах формулируются две легенды. Одна из них гласит, что Рюрик – основатель первой династии русских царей – происходит из рода первого римского императора Октавиана Августа через его родственника (скорее всего, вымышленного) по имени Прус.

Другая легенда рассказывает о византийских дарах, принесенных великому князю Владимиру Всеволодовичу (1053–1125): император Константин IX Мономах якобы отправил в русские земли посольство во главе с митрополитом Эфесским по имени Неофит, который нес с собой дары. Среди прочих ценных предметов находилась «шапка, прозванная Мономаховой».

Несмотря на сомнительную достоверность истории с византийскими дарами благодаря «Посланию Спиридона Саввы» и «Сказанию о князьях Владимирских» мы знаем, что в первой половине XVI века, когда были написаны тексты, название «шапка Мономаха» уже существовало.

Эти две легенды – о происхождении Рюрика от императора Октавиана Августа и о византийских дарах – должны были служить идеологическим подкреплением концепции «Москва – третий Рим», сложившейся в конце XV – первой четверти XVI века. Согласно этой концепции после падения Византии, тогда еще называвшейся Восточной Римской империей, Русское государство становилось духовной и политической преемницей христианского Рима и Константинополя – «второго Рима».

Косвенно эта концепция оправдывала и притязания московских князей на власть над всеми русскими землями, а дар от императора Византии был своего рода признанием приоритета власти князя, владеющего заветной шапкой. По легенде, регалия была преподнесена Владимиру Мономаху, а от него перешла к его сыну Юрию Долгорукому – родоначальнику московских князей.

Действительные факты: когда и кем была создана шапка Мономаха

До сих пор специалисты не пришли к окончательному согласию касательно происхождения шапки. Ясно одно: история о Константиновых дарах не более чем легенда. Существует несколько научно обоснованных версий. «Лично я придерживаюсь версии Ирины Акимовны Бобровницкой, потому что она работала с бóльшим числом документов, и как у сотрудника Музеев Московского Кремля у нее, в отличие от других исследователей, была возможность изучать сам предмет», – поделился с «ПОИСКОМ» своим взглядом на данный вопрос историк и оружиевед Александр Ковалев.

Основываясь на анализе декора, в частности, цветков лилий, в форме которых выложены узоры филиграни, исследовательница предположила, что шапка была изготовлена в Золотой Орде в конце XIII – в первой трети XIV века и перешла во владение русских князей при Иване Калите. А золотые пластины, из которых собрана тулья, составляли части головного убора одного из Чингизидов.

Похожую версию высказывает Николай Сергеевич Борисов, один из самых авторитетных современных специалистов по истории Руси XV-XVI веков, добавляя, что князь, вероятно, получил ее в дар от хана Узбека, правившего в то время Золотой Ордой.

Роль шапки Мономаха в церемониях и традициях

- Использование при венчании на царство

В 1547 году состоялось венчание на царство Ивана IV Грозного. Чин венчания, описывающий это торжественное событие, является самым древним документом, в котором достоверно фиксируется присутствие того самого предмета, который сегодня можно увидеть в Оружейной палате. Если предыдущие упоминания – в духовных грамотах XIV-XV веков или в чине венчания старшего внука Ивана III – Дмитрия – с большой долей вероятности указывают на шапку Мономаха, то документ 1547 года уже не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет именно о ней: вместо «шапки золотой» в тексте говорится о «шапке Мономаховой».

Начиная с Ивана IV вплоть до сыновей царя Алексея Михайловича, царевичей Петра (прим. ред.: будущего императора Петра I) и Ивана Алексеевичей, всех русских царей венчали на царство шапкой Мономаха.

Во время церемонии венчания шапку выносили на специальном серебряном блюде, которое также хранится сейчас в Оружейной палате. Митрополит московский – а с 1589 года, когда было учреждено патриаршество, эта обязанность перешла к патриарху – возлагал на грудь венчанного правителя животворящий крест, а на голову – шапку Мономаха и проводил религиозный обряд помазания на царство. После обряда миропомазания, составлявшего часть литургии, царь причащался у Царских врат Успенского собора.

Кто из правителей носил Шапку Мономаха

Шапку Мономаха точно носили Иван IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Василий Шуйский, Лжедмитрий I, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич и Иван V. С некоторой долей вероятности в этот список можно включить более ранних князей, правивших в Московском княжестве начиная с Ивана Калиты.

Когда и почему перестали использовать шапку Мономаха

В 1721 году, когда Петр I учредил империю и объявил себя императором, церемония венчания на царство закономерным образом была заменена императорской коронацией. Шапка Мономаха продолжала присутствовать во время коронации в качестве главного символа русского самодержавия – она располагалась на аналое в Успенском соборе, где проходила церемония.

Вместо шапки на голову монарха водружали корону. В частности, на рис. 1 слева наверху – корона, созданная специально к коронации Анны Иоанновны, а под ней – остов короны Екатерины I.

Топ 5 интересных фактов

1. Как известно в русской истории был беспрецедентный случай двоевластия, когда на престол взошли сразу двое правителей – сыновей Алексея Михайловича Романова. Для церемонии двойного венчания на царство была создана так называемая шапка Мономаха второго наряда, которая предназначалась для младшего наследника, Петра Алексеевича, тогда как оригинальная регалия досталась старшему – Ивану V.

2. Остальные венцы, которые можно видеть в витрине Оружейной палаты вместе с шапкой Мономаха и ее «двойником» – шапкой Мономаха второго наряда – также изготовлялись для русских правителей XVII века:

- шапка Казанская, созданная для Ивана IV по случаю взятия Казани;

- так называемая «шапка Астраханская», предназначавшаяся для Михаила Федоровича;

- в нижнем ряду, рядом с шапкой Мономаха второго наряда, стоят две шапки алмазные, принадлежавшие Петру I и Ивану V;

- слева от них пустующее место для шапки Алтабасной, которая находилась на реставрации и не попала на фотографию – это единственный тканевый убор среди всех царских шапок, изготовленный в 1684 году для Ивана V.

Хотя для церемонии венчания использовалась шапка Мономаха, свои «персональные» венцы правители могли надевать при других торжественных случаях.

3. Сегодня шапка Мономаха играет важную роль в потестарной имагологии – дисциплине, изучающей образы и символы власти.

4. Меховая отделка впервые упоминается в документах XVII века, что дает основания некоторым специалистам полагать, что первоначально эта деталь отсутствовала.

5. Для съемок фильма «Борис Годунов» Сергея Бондарчука (1986 г.) была создана высококачественная копия шапки Мономаха. Сейчас она хранится в собрании киностудии «Мосфильм».

Вопрос-ответ:

Правда ли, что шапка принадлежала византийским императорам?

Нет, современные исследователи сходятся в том, что она не могла принадлежать византийским императорам – это легенда, которая сложилась в первой половине XVI века.

Чем шапка Мономаха отличается от царских корон?

Шапка Мономаха, строго говоря, не является короной. Ее можно классифицировать как венец – головной убор, который надевают при венчании на царство. Корона выполняет аналогичную функцию при коронации. От других венцов, присутствующих в Оружейной палате, шапку Мономаха отличает то, что она наиболее скромно украшенная среди них (не считая шапки Мономаха второго наряда), что также дополнительно свидетельствует о ее древности .

Какие еще регалии использовались на Руси?

Помимо шапки Мономаха, во время венчания на царство также присутствовали:

- бармы – украшение в форме неполного круга, которое надевалось на плечи монарха;

- небольшая икона с частью Животворящего древа – символа распятия;

- панагия – образ с изображением Богоматери, напоминающий кулон на цепи;

- нательные кресты на цепях.

При церемонии коронации, которая при правлении Петра I пришла на смену венчанию на царство, также стали использовать короны, скипетр и державу. Кстати, держава, или яблоко державное, появилась на Руси в конце XVI века, при сыне Ивана IV – Федоре Ивановиче. В конце XVIII века, начиная с коронации Елизаветы Петровны, набор этих церемониальных регалий был дополнен Государственным мечом – двуручным мечом с небоевым клинком без дола и округленным завершением. Меч ассоциировался с ролью защитника государства, которую исполнял монарх.

Почему шапка Мономаха остается важным символом русской истории?

На протяжении столетий шапка Мономаха использовалась при венчании на царство русских правителей, а во время коронаций она оставалась «безучастным свидетелем» церемонии, находясь на аналое, расположенном в Успенском соборе. Благодаря сочинениям «Сказание о князьях Владимирских» и «Послание Спиридона Саввы» шапка оказалась в перечне предметов, легитимизирующих власть московских князей – ведь она якобы была получена в дар от правителя Восточной Римской империи, или говоря иначе Византии.

Кто первым носил шапку Мономаха?

По «легендарной версии» первым ее носил великий князь киевский Владимир Всеволодович. С большой долей вероятности можно предполагать, что первым русским князем, который действительно мог носить шапку Мономаха, был Иван Калита.

Но если исходить из первого достоверного исторического свидетельства, которое не оставляет никаких сомнений, то первым правителем, носившим шапку Мономаха, был Иван Грозный.

Когда шапку Мономаха перестали использовать в коронациях?

Стоит еще раз оговорить различие между коронацией и венчанием на царство: если последнее проводилось для русских царей с 1547 года (Иван IV) до 1682 (Иван V и Петр I), то начиная с Петра I, последнего русского царя и первого русского императора, русские правители проходили обряд коронации.

Во время коронаций императоров шапку Мономаха перестали использовать в качестве предмета, который надевали на голову монарха, но этот предмет все равно присутствовал во время церемонии.

Правда ли, что шапка могла принадлежать монгольским ханам?

Среди современных историков общепринятой считается версия, которая указывает на монгольское происхождение шапки Мономаха, что, впрочем, не обязательно означает, что ее носили ханы. Возможно, что составные части шапки были «заимствованы» из головного убора правителя Золотой Орды.

Наира Кочинян

Изображение на обложке: Шапка Мономаха (конец XIII - первая половина XIV в.) на выставке «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»