Откуда выгоднее запускать ракеты в космос?

Выбор площадки для космодрома – сложный процесс. Далеко не любая точка на планете подходит для старта. Почему большинство современных космодромов планеты тяготеют к широте экватора, в чем тут секрет и как это работает? И почему Россия до сих пор арендует у Казахстана стартовые площадки космодрома «Байконура», хотя на территории нашей страны есть два рабочих космодрома: «Плесецк» и «Восточный»?

С каких космодромов Россия запускает ракеты-носители?

Как известно, первой страной, которой удалось запустить что-то полезное на околоземную орбиту, был СССР: 4 октября 1957 года с космодрома «Байконур» на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли под названием «Спутник-1». Для того чтобы запустить в космос этот спутник и вывести его на орбиту, требовалась ракета-носитель.

Первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 состоялся несколькими неделями раньше – 21 августа 1957 года. Сама ракета изначально разрабатывалась для военных целей, но в итоге эта модель и ее модификации послужили основой для целого семейства ракет, куда входила и ракета-носитель «Спутник» 1957 года, которая вывела на орбиту первый советский спутник, и ракета-носитель «Восток», которая 12 апреля 1961 года вывела на орбиту одноименный космический корабль с Юрием Гагариным на борту, и эксплуатируемые с 1965 года и до настоящего времени различные ракеты серии «Союз».

Последний запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся совсем недавно, 8 апреля 2025 года, и опять с космодрома «Байконур»: на орбиту был выведен корабль «Союз МС-27», который доставил на МКС международный космический экипаж.

Несмотря на то что после распада СССР «Байконур» оказался на территории Казахстана, Россия до сих пор активно использует космодром и, судя по всему, намерена использовать еще долго: договор аренды продлен до 2050 года, а ежегодная плата за пользование составляет 115 миллионов долларов США.

Еще одна площадка за пределами России, которую использовала корпорация «Роскосмос», – это космодром «Куру» на территории французского департамента Гвиана в Южной Америке, откуда осуществлялись запуски в период с 2011 по 2022 годы. Конечно, есть космодромы и на территории России: «Плесецк» в Архангельской области, на котором космические запуски проводят с 1960-х годов и до сих пор, и «Восточный» в Амурской области, старты с которого осуществляются с 2016 года. Новый космодром «Восточный» изначально строился с таким расчетом, чтобы со временем он смог стать заменой «Байконуру». Но пока «Байконур» все еще опережает по числу запусков и строящийся «Восточный», и «Плесецк».

Почему «Байконур» до сих пор активно используется Россией?

Так почему же Россия до сих пор запускает ракеты с космодрома в Казахстане? Дело в том, что «Байконур» имеет ряд преимуществ, связанных как с техническим оснащением, так и, что важнее, с его географическим местоположением.

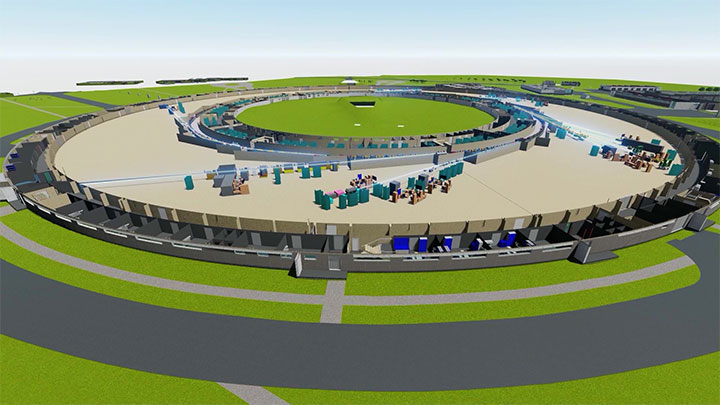

«Байконур» – это крупнейший на сегодняшний день космодром на планете, с которого за время эксплуатации, то есть с 1957 года, было произведено более 1540 запусков ракет-носителей на орбиту. Сегодня на его территории площадью 6 717 км2 находятся 4 стартовых комплекса, с которых можно запускать тяжелые ракеты «Протон-М» и ракеты серии «Союз». При этом запуски «Протон-М» возможны только с «Байконура». Да и пилотируемые космические полеты, которые необходимы для доставки космонавтов на МКС, Россия может осуществлять только отсюда: на «Восточном» и на «Плесецке» такой инфраструктуры нет, хотя на «Восточном» пилотируемые полеты запланированы в будущем.

Однако значение имеет не только техническое оснащение, но и географическое расположение «Байконура».

Что учитывается при выборе точки пуска?

Когда во времена СССР руководство страны решало, где расположить площадку для испытаний баллистических ракет Р-7 и будущего главного космодрома страны, рассматривалось несколько вариантов: в Дагестане, на территории Марийской АССР, в Астраханской области, где уже был ракетный полигон «Капустин Яр». Но в итоге выбор пал на местность вблизи поселка Тюратам (ныне Торетам) в Кызылординской области на территории Казахской ССР, где в 1955 году и началось строительство. При этом были приняты во внимание несколько важных факторов и параметров, которые и до сих пор учитываются любой страной, когда речь идет о выборе места для космодрома. Давайте же разберемся в том, какие параметры учитываются при размещении космической стартовой площадки.

- Населенность региона. Первые минуты полета ракеты-носителя самые важные и самые опасные: в случае аварии может произойти падение частей ракеты (ракеты-носителя или космической головной части ракеты) на землю. И важно, чтобы по пути траектории полета не было населенных пунктов, особенно городов. Планета вращается с запада на восток, поэтому и ракеты запускают из стартовой точки в восточном направлении, чтобы максимально полно использовать уже имеющуюся скорость вращения Земли. Поэтому малонаселенные территории тоже желательно иметь с восточной стороны от космодрома.Кроме того, старт любой ракеты-носителя сопровождается отделением разгонных ступеней и их падением на землю. И в этом случае опять же важно, чтобы к моменту их отделения они приземлялись в безлюдной местности. Весьма удобно, если это еще и водная акватория, как в случае с космодромами «Куру» или американскими стартовыми площадками на мысе Канаверал, когда разгонные ступени падают в Атлантический океан. При запуске с «Байконура» траектория полета рассчитывается так, что ступени падают в малонаселенных регионах Казахстана и России, в частности, в Алтайском крае и Республике Алтай.

- Доступ спасательных служб. В случае аварийных ситуаций важно иметь доступ к местности возможного падения космонавтов для их оперативного спасения. В этом плане «Байконур» довольно удобен: приземление происходит на суше в доступной для спасателей местности. Так, например, во время аварии с ракетой-носителем в октябре 2018 года корабль «Союз МС-10» успешно приземлился на территории Казахстана, все космонавты остались живы. «Восточный» в этом плане менее удобен: часть начальной траектории пролегает над труднодоступными горными районами и водной акваторией.

- Близость к экватору. Этот показатель очень важен, потому что связан с энергией вращения планеты: чем ближе космодром к экватору, тем выше стартовая скорость ракеты-носителя. И «Байконур», расположенный в точке с координатами 45°57′ с.ш. по этому показателю чуть лучше «Восточного», который находится в точке со значением 51°53′ с.ш., и значительно превосходит «Плесецк», стартовые площадки которого лежат на широте 62 градуса выше экватора.

А теперь поговорим более подробно об этом важном параметре.

Как энергия вращения Земли помогает космическим стартам?

Наша планета вращается вокруг своей оси: мы замечаем смену дня и ночи, но мы не в состоянии оценить скорость вращения Земли. А она огромна: точка, расположенная на экваторе, за сутки проходит расстояние, равное окружности планеты, и движется при этом со скоростью 1674 км/час! Но по мере продвижения от экватора к полярным широтам сокращается длина параллелей: точки, расположенные на широте 30 или 60 градусов проходят уже гораздо меньшее расстояние, хотя времени тратят столько же. Протяженность пути уменьшается а значит, и скорость вращения точки тоже падает: на широте 30 градусов это 1449,7 км/ч, на широте 60 градусов это уже в два раза меньше, чем на экваторе – всего 837 км/ч. Ну а условная точка на льдине, где-нибудь вблизи Северного полюса на широте 89 градусов будет двигаться относительно оси вращения Земли со скоростью всего 29,2 км/час, если не брать во внимание скорость дрейфа.

Все эти цифры имеют самое непосредственное отношение к теме нашей статьи, а именно – к выбору площадки для космических стартов. Так как они влияют на те условия, в которых эти старты будут осуществляться, в первую очередь на величину дополнительной скорости ракеты на страте, и как следствие – на стоимость полета. Ракета, запущенная с экватора, будет иметь более высокую скорость по сравнению с ракетой, которая отправится в космос из полярных широт. А это значит, ей нужно меньше топлива, чтобы попасть на орбиту, а это в свою очередь позволяет взять на борт больше полезного груза. Как следствие и стоимость запуска будет ниже.

Однако это правило справедливо для геостационарных и солнечно-синхронных орбит, но не всегда подходит для спутников, которые направляются на полярную орбиту: здесь все индивидуально и рассчитывается в зависимости от массы ракеты-носителя, высоты будущей орбиты, точки запуска и других параметров. Именно поэтому Россия до сих пор эксплуатирует космодром «Плесецк», специализирующийся как раз на запуске спутников на полярную орбиту. А как обстоят дела с другими орбитами?

Какие бывают орбиты и откуда дешевле вывести туда ракету

В зависимости от целей запуска и от функций спутников аппараты попадают на разные орбиты, с разными параметрами и разной конфигурацией, которые иногда корректируются по мере движения. По расположению орбит относительно плоскости экватора Земли их делят на три основные разновидности.

- Полярная орбита. Такая орбита наклонена к плоскости экватора под углом 90°, а спутник, который движется по этой орбите, проходит над полярными областями планеты. На этих орбитах часто летают аппараты, которые ведут дистанционное зондирование Земли, изучают различные параметры атмосферы и поверхности планеты. Здесь же находятся и военные разведывательные спутники, а также спутники связи для полярных территорий. Как сюда удобнее всего попасть? Как правило, с космодромов, которые расположены ближе к полярным широтам, например, с российского космодрома «Плесецк», с американского космодрома «Кадьяк» на Аляске или с норвежской стартовой площадки Аннойа. А вот куда с этих космодромов выводить космические аппараты очень дорого и неудобно, так это на экваториальную орбиту.

- Экваториальная орбита. Она находится в плоскости экватора, а ее разновидностью является геостационарная орбита, пролегающая на высоте 35 786 км от Земли. Экваториальная орбита очень удобна для размещения спутников связи в плане покрытия территории, процесса эксплуатации, синхронизации с оборудованием на Земле, и поэтому их концентрация здесь велика. Чтобы попасть сюда с максимальной эффективностью, то есть использовать меньше топлива и взять на борт больше полезного груза, нужно запускать ракету-носитель с космодрома, который расположен ближе всего к экватору. Это как раз «Куру» во французской Гвиане с координатами 5°14′ с. ш. или бразильский космодром «Алкантара», расположенный на широте 2°17′ к югу от экватора. Стартовые возможности самого южного китайского космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань, который имеет координаты 19°36′ с. ш., или основных американских площадок на мысе Канаверал, расположенных на широте 28° севернее экватора, значительно хуже по сравнению с ними. А местоположение «Байконура» с координатами 45°57′ с.ш. и «Восточного» с широтой 51°53′ выше экватора еще более неудобно: например, одна и та же ракета-носитель с одинаковым количеством топлива при старте с экватора выведет на орбиту на 20-30% больше полезной массы, чем при запуске с «Байконура».

- Солнечно-синхронная орбита. Спутники, движущиеся по этой орбите, синхронизированы с линией светораздела нашей планеты. Такие орбиты могут иметь разную конфигурацию, но главное, что спутник, который по ней движется, в одно и то же местное солнечное время оказывается над одной и той же точкой на поверхности земного шара. Среди таких спутников преобладают спутники дистанционного зондирования Земли. И запуск на солнечно-синхронные орбиты тоже оптимально производить из точек, близких к экватору.

Страны космического клуба и их космодромы

Помимо России в число стран "космического клуба", которые используют свои собственные ракеты-носители для космических стартов, входят: США, Франция, Япония, Китай, Индия, Израиль, Иран, КНДР, Республика Корея, Новая Зеландия, Австралия.

Многие страны стараются разместить свои стартовые площадки как можно ближе к экватору. Например, ЕКА и Национальный центр космических исследований Франции обустроили главную площадку для стартов в Южной Америке, где на территории французского департамента Гвиана построен космодром Куру и куда через Атлантический океан доставляют оборудование и технику из Европы, в частности, из производственных подразделений на территории Франции и Германии.

США имеет несколько рабочих площадок для запусков на орбиту. Старейший американский космодром на мысе Канаверал находится в самой южной части страны, на полуострове Флорида, откуда в 1958 году американцы запустили свой первый спутник. Также у США есть крупная база Ванденберг в Калифорнии, стартовые площадки в Техасе и в других штатах.

Местоположение первых китайских космодромов выбиралось с ориентацией на низкую плотность населения, а также с учетом зоны прохождения летних тайфунов. Поэтому космодромы Сичан, Цзюцюань и Тайюань расположены не на побережье, а в глубине страны. Все они находятся выше северной широты 28 градусов. А вот новый космодром, с которого идут запуски, связанные с орбитальной станцией «Тяньгун» и с полетами к Луне, китайцы все же решили построить как можно южнее, хотя и в зоне прохождения тайфунов: космодром «Вэньчан» расположен на острове Хайнань и имеет координаты 19°36′ с. ш. Для тех, у кого при чтении этого места в статье возникнет тревожный вопрос: «А безопасно ли такое соседство для приезжающих на Хайнань туристов?» добавим, что благодаря расположению космодрома на восточном побережье острова, опасности для туристов он не представляет.

Откуда будут летать в космос завтра?

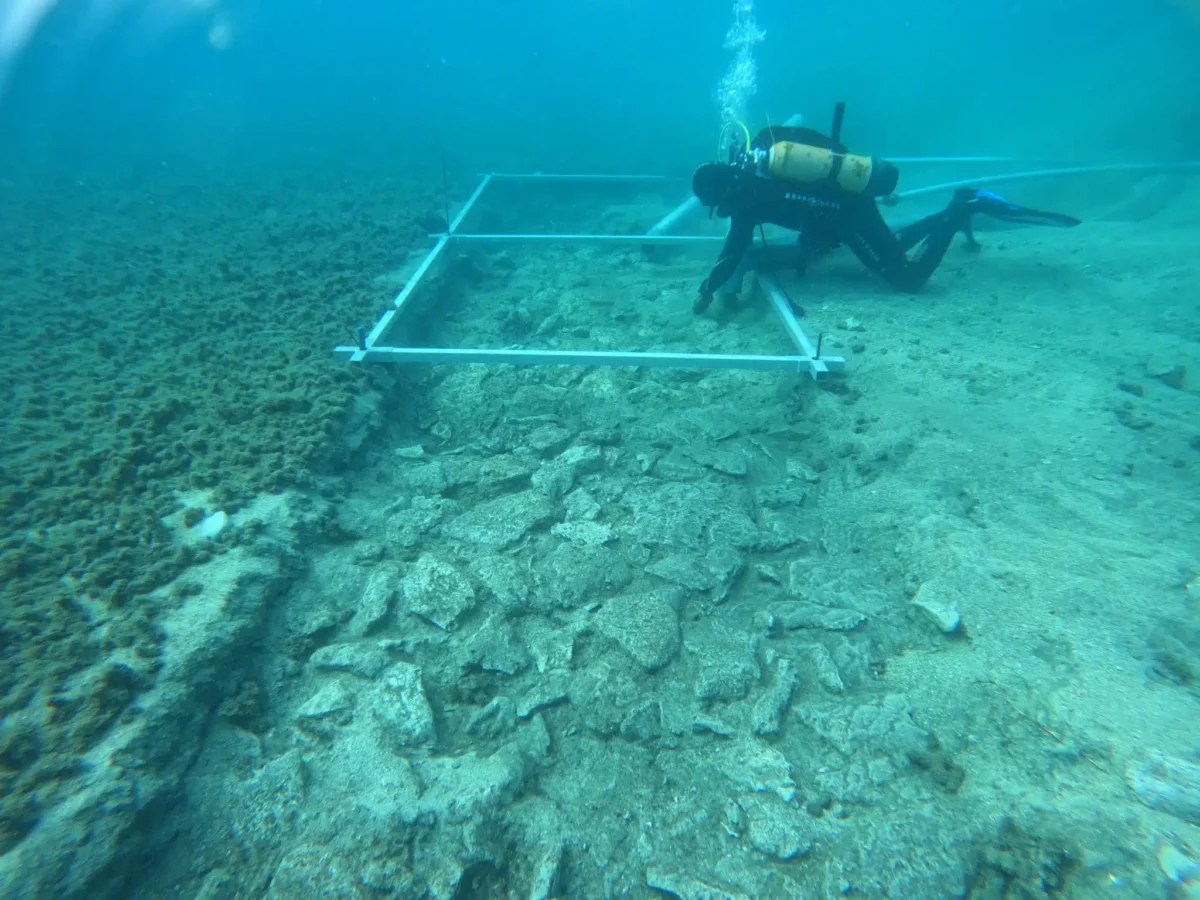

Вероятно, будущее космической отрасли за морскими стартами, когда запуск будет осуществляться с морских платформ, которые можно доставить в любую удобную точку планеты. И такие программы уже были: например, первый в мире морской космодром «Сан-Марко» был построен Италией и осуществлял запуски с 1967 по 1988 годы у берегов Африки из точки с координатами 2°56′ ю.ш. Также наша страна совместно с США, Норвегией и Украиной была участником международного проекта «Морской старт», который работал с 1999 по 2014 годы, и осуществляла запуски прямо с линии экватора в Тихом океане.

Несколько лет назад компания SpaceX анонсировала строительство морского старта, но впоследствии Илон Маск отказался от плана, сославшись на технические сложности. У таких плавучих космодромов и правда есть несколько недостатков: постоянные волны и ветер в морской акватории усложняют работу платформы и сверхточного оборудования. К тому же есть проблема с доставкой: если в составе крупных космодромов, таких как «Куру» или «Байконур», есть целые комплексы по обслуживанию площадок и сборке ракет непосредственно на старте, то на морские платформы все приходится привозить в максимально готовом виде. Тем не менее такой формат мог бы сэкономить немало средств странам, которые имеют необходимую техническую базу, но чья территория лежит далеко от экватора, таким как Япония, Китай, Норвегия, Россия – которые могли бы совместными усилиями разработать научно-технические решения для устранения недостатков морских стартов. Остается надеяться, что рано или поздно это произойдет.

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Freepik

Титан, Венера и экзопланеты: где найдется первая внеземная ж...

В 2024 году среди астробиологов, физиков и представителей смежных научных областей был проведен опрос о возможности наличия жизни во Вселенной за пределами орбиты Земли. Участие в опросе приняло более 1000 самых серьезных ученых, в том числе 521 астробиолог и 534 специалиста других направлений, в первую очередь физики и биологи. Итоги опроса впечатляют:

- 86,6% опрошенных с опорой на свои знания утверждают, что простые формы жизни точно существуют в космическом пространстве;

- 67,4% полагают, что есть и сложные, многоклеточные организмы;

- 58,2% считают, что эти организмы эволюционировали в разумную жизнь.

«ПОИСК» попробовал разобраться, на чем основана такая уверенность ученых в том, что космос все-таки живой.

Между жизнью и разумом

При обсуждении выбранной темы важно сразу определиться с тем, что же мы ищем, и четко различить поиски жизни и разума. Жизнь можно искать многими способами, разум – одним-двумя, в первую очередь сканированием радиоэфира в сантиметровом диапазоне. Его ведут с начала 1960-х годов, в первую очередь на волне длиной 21 см. Именно на ней излучает нейтральный водород – простейшее вещество во Вселенной, и предположительно эту волну изберут внеземные цивилизации для передачи сообщений. Впрочем, на сегодняшний день диапазон изучаемого эфира значительно расширился. Периодически появляются сообщения о нахождении упорядоченных радиосигналов, но пока ни разу эти сигналы не повторялись сколько-нибудь долгое время.

Летом 2015 года российско-израильский бизнесмен Юрий Мильнер и легенда изучения космоса Стивен Хокинг создали проект Breakthrough Listen, направленный на поиски сигналов внеземных цивилизаций. Программа включает обзор 1 миллиона ближайших к Земле звезд. Приборы сканируют центр нашей галактики и всю галактическую плоскость. За пределами Млечного Пути идет прослушка сообщений от 100 ближайших галактик. Помимо радиоволн, ищут также оптические лазерные передачи. Организаторы утверждают, что могут обнаружить 100-ваттный лазер на расстоянии 40 триллионов километров (4 световых года). Проект рассчитан на период до 2026 года. Но на момент написания этой статьи сведений о каких-то принципиально новых находках нет.

Заметим, что кроме относительно традиционных способов поиска разума во Вселенной есть и совсем уж фантастические предложения, например, поиск так называемых сфер Дайсона. Сфера Дайсона – теоретически возможное решение энергетической проблемы для сверхразвитой цивилизации. Это сфера орбитального радиуса вокруг материнской звезды, позволяющая улавливать и использовать все ее излучение. Идея предложена американским физиком Фрименом Дайсоном, который заимствовал ее из романа Олафа Стэплдона «Создатель звезд». К сожалению, для выполнения столь масштабной задачи человечеству необходимы еще минимум десятки тысяч лет развития (если, конечно, в физике не случится какой-то революции, позволяющей преодолеть базовые ограничения, в первую очередь скорости света).

Кирпичики жизни

Разум – дело заведомо редкое, даже на Земле не сразу разыщешь. Но просто жизнь – совсем другая история, ее поиск существенно проще и перспективнее.

Во-первых, на сегодняшний день мы более-менее понимаем, как устроена жизнь на Земле на химическом уровне. То есть мы знаем, из каких элементов она состоит, как строится, имеем некоторые предположения о том, как она возникала. Конечно, пока никто не смог воспроизвести этот процесс – показать, как образуется первоначальная РНК и идет ее дальнейшее развитие. На эту тему в науке еще продолжается большая дискуссия, но какие-то кирпичики будущей теории мы видим. И эти же кирпичики пытаемся увидеть в космосе, в межзвездном пространстве – по спектру.

Все молекулы имеют свои колебательные, вращательные спектры. Самое интересное излучение – микроволновое, с длиной волны 1 мм-1 м. До недавнего времени его сложно было воспринимать на Земле: это считалось невозможным из-за затухания волн в водяном паре земной атмосферы. Сейчас на планете уже есть высокогорные обсерватории, которые воспринимают этот диапазон. Например, обсерватория Альма, которая находится в Чили на высоте 5000 метров. Там 66 крупных антенн-«тарелок», объединенных в единый астрономический радиоинтерферометр. В числе прочего он сканирует субмиллиметровую и миллиметровую области спектра, где больше всего шансов найти молекулы, связанные с органической жизнью.

Самую простую органику в космосе ученые видят. По доказательствам находок глицина есть разные мнения, но более простые спирты, радикалы, гидроксильные радикалы – это все доказано. Следующий этап – попытаться увидеть все это уже конкретно на планетах.

Загадка метеоритов

Конечно, проще всего искать в нашей Солнечной системе. Однако пока эти поиски видимых результатов не дали. И на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, ответ, скорее всего, так и останется отрицательным. Так что, вероятно, первым живым существом на Марсе станет человек в скафандре.

Еще одна область поисков – метеориты. Там органика попадается относительно часто и, возможно, это не просто органика. Так, например, на упавшем еще в 1864 году во Франции метеорите Оргей недавно обнаружены окаменелые микроорганизмы. И не только на нем: аналогичные находки есть на метеоритах Мурчисон (1969 г.), Агуас Заркас (2019 г.). Исследовавшие эти объекты ученые, среди которых есть и сотрудники Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ в Дубне, полагают, что микроорганизмы образовались там до падения – то есть прилетели из космоса.

Можно было бы предположить, что исследуемые осколки имеют изначально земное происхождение (например, были выбиты в космос крупным метеоритом), но химический состав изучаемых фрагментов не похож на земные или лунные породы. При этом количество микроорганизмов существенное: 1500–2000 «бактерий» и «водорослей» (пока осторожно берем эти термины в кавычки) на 1 куб. мм вещества.

«Стрекоза» для Титана

Если говорить о более крупных объектах, то особый поисковый интерес у ученых вызывает Титан – спутник Сатурна. Это десятый по размерам объект Солнечной системы (5,15 тыс. км в диаметре, для сравнения: Земля – 12,7 тыс.): больше Меркурия и немногим меньше Марса. Да, он расположен вне так называемой «зоны обитаемости», но там есть много углеводородов – этан, метан, при этом атмосферное давление не такое высокое, как на Венере. Многие ученые полагают, что условия для начала химической эволюции на Титане присутствуют. В 2010 году ученые из НАСА на основании данных зонда «Кассини» заявили о возможности существования там простейших форм жизни – они интерпретировали необычное поведение водорода как результат «дыхания» неких биологических организмов, использующих для обмена веществ метан и водород.

Сейчас NASA готовит «вертикальную миссию» – посадку космического аппарата Dragonfly на поверхность Титана. Если все пойдет по плану, корабль с вертолетом «Стрекоза» на борту покинет Землю в 2028 году, а «прититанится» вертолет в 2036-м, и от этого проекта мы ждем много полезной информации.

Другая Европа

Возможно, еще больше перспектив найти признаки жизни у проектов по изучению Европы – спутника Юпитера диаметром 3,1 тыс. км. Мнение о том, что под толстой корой льда там есть самая обычная жидкая вода, H₂O – может быть, солоноватая, но есть, – сегодня разделяет большинство ученых. Европа вообще больше похожа на планеты земной группы, чем на соседние спутники газовых гигантов. И вероятность найти там микроорганизмы, подобные микробам в гидротермальных источниках земного океана (прим. ред.: вертикальные струи горячей воды под давлением в сотни атмосфер, известные также как «черные курильщики»), оценивается как относительно высокая. Другой вопрос, что добраться до «европейской» воды через километры льда крайне сложно, поэтому изучение этого спутника – дело в лучшем случае второй половины XXI века.

Скорпион на Венере

До первых подлетов к Венере предполагалось, что именно эта планета – самая перспективная в плане поисков жизни: размером почти с Землю, поближе к Солнцу, соотносимая длина года (243 суток). Однако выяснилось, что в реальности там крайне жесткие условия. Атмосфера практически целиком состоит из углекислого газа, в котором к тому же плавают облака серной кислоты. Около поверхности планеты из-за чудовищного давления (почти в 100 раз больше земного) углекислота становится сверхкритической жидкостью. Организмов, способных хотя бы теоретически выжить в таких условиях – крайне мало, это ряд так называемых бактерий-экстремофилов, которые на Земле обитают в глубоководных впадинах или в тех же «черных курильщиках».

Сверхкритическая жидкость – своеобразный гибрид жидкого и газообразного состояний, высокотемпературное вещество под очень сильным давлением с характерной для жидкости плотностью, но низкой вязкостью и отсутствием поверхностного натяжения.

Но поиски жизни на Венере продолжаются – только не на поверхности, а в верхних слоях атмосферы. В 2020 году ученый мир всколыхнула новость об обнаружении спектральной линии газа фосфина, которая теоретически может быть маркером микробной жизни. Также – еще дальше от поверхности планеты – был обнаружен глицин.

Все это очень интересно, но шаг от органических молекул к самовоспроизводящейся жизни очень велик и, возможно, в подавляющем большинстве случаев не будет совершен никогда.

Есть, впрочем, и другая точка зрения. Советские аппараты достигали поверхности Венеры и успевали передавать оттуда изображения, пока безжалостное давление не завершало свою разрушительную работу. Особенно интересны кадры «Венеры 9» и «Венеры 13», где советский астрофизик Леонид Ксанфомалити, доктор физико-математически наук, к примеру, видел… животных: «Анализ поведения обнаруженных на панорамах Венеры объектов позволяет предположить, что, по меньшей мере, какая-то их часть имеет признаки живых существ... В первый час работы спускаемого аппарата никакие странные объекты, кроме «черного лоскута», не наблюдались, а «скорпион» появился только спустя полтора часа после посадки аппарата. Сильный удар при посадке вызвал разрушение грунта и выброс его в сторону бокового движения аппарата, аппарат около получаса производил сильный шум. «Обитатели» планеты, если они там были, покинули опасный район. Но со стороны выброса грунта они уйти не успели и были им засыпаны. То обстоятельство, что «скорпион» около полутора часов выбирался из-под сантиметрового завала, говорит о его невысоких физических возможностях»...

Большинство ученых относятся к такой интерпретации снимков крайне скептически. Но вдруг?..

Изучение экзопланет

Популяризатор науки, химик, лауреат премий «За верность науке» и «За верность слову и Отечеству» Алексей Паевский полагает, что самое перспективное сейчас – попытаться найти признаки жизни на экзопланетах, небесных телах, вращающихся вокруг других звезд. Их начали массово открывать с конца 1990-х годов, и на момент написания статьи известно 7420 экзопланет в 5090 планетных системах. Понятно, что бо́льшая часть из них транзитные, то есть их обнаружили, когда они проходили перед диском звезды. Но если мы видим планету таким образом, то, скорее всего, она – «горячий Юпитер», то есть гигант, находящийся слишком близко к звезде, с внутренней стороны от обитаемой зоны.

Но и число планет, открытых в обитаемой зоне (то есть на таком расстоянии от звезды, где, по земным представлениям, наиболее комфортные условия для жизни), постоянно растет: их уже несколько десятков. А когда в ближайшие годы в Чили и на Гавайях войдут в строй три телескопа следующего поколения, число открытий будет расти гораздо быстрее: сейчас самый большой диаметр зеркала у телескопа порядка 11 метров, а строятся 30-метровые.

Первый зеркальный телескоп (рефлектор) был построен еще Исааком Ньютоном в 1668 году. Зеркало собирает и фокусирует свет от наблюдаемых объектов. Чем больше диаметр, тем более тусклые объекты можно увидеть.

Алексей Паевский настроен оптимистично: «Лет пять лет назад я заключил пари на ящик вина, что к 2035 году мы найдем признаки жизни на экзопланетах. У нас появятся инструменты, которые позволят в массовом порядке снимать спектр их атмосфер и отчетливо понимать, где там возможна жизнь».

На Земле жизни нет?

А теперь самое интересное. Еще в 2006 году европейский аппарат Venus Express вышел на орбиту Венеры, развернул приборы к Земле, проанализировал спектр атмосферы… и никаких признаков жизни не увидел. Так что в космическом смысле жизнь на Земле открыли с Земли, а именно с чилийского комплекса VLT (Very Large Telescope). Исследователи изучали отраженный от нашей планеты пепельный свет Луны и достоверно обнаружили в нем высокие концентрации молекулярного кислорода, озона и воды, а также следы молекул хлорофилла, однозначно указывающего на наличие жизни.

Пепельный свет Луны (Earthshine, закат Земли) – слабое свечение земного спутника при отсутствии прямого солнечного света. «Пепельные» участки подсвечены светом Земли, в свою очередь освещенной Солнцем. Астрономы для исследований могут подбирать периоды, когда пепельный свет идет от океанской или сухопутной поверхностей Земли.

Параллельно всему этому идут астрохимические исследования, в том числе продолжаются попытки смоделировать происхождение молекул вообще и маркеров жизни в частности, понять условия их возникновения, что тоже поможет в поиске. Версия о том, что жизнь была занесена на Землю из космоса, тоже имеет право на существование, но порождает другой вопрос: откуда она взялась там?

На сегодняшний день человек крайне мало знает о собственном происхождении из начального вещества. Лишь пять лет назад стало известно, какие молекулы вообще были первыми во Вселенной. Это не водород, как логично было бы предположить, а его связь с гелием, ионы гидрида гелия HeH+, из которых и строились звезды. Уже потом появился молекулярный водород и начали образовываться более тяжелые элементы. Но где там место первому «строительному комплекту» органики, а затем и первой РНК – пока неизвестно.

Ведут ли поиск внеземной жизни российские ученые?

Россия может гордиться линейкой космических телескопов «Спектр». Первый из них уже отработал свое – «Радиоастрон» на аппарате «Спектр-Р», где «Р» означает «радиодиапазон». Это был уникальный инструмент с самым высоким угловым разрешением в истории астрономии, такого еще никто не делал.

Вторая часть линейки – «Спектр-РГ», «рентген-гамма». Прямо сейчас этот аппарат делает полный рентгеновский обзор неба с рекордной чувствительностью.

На очереди – «Спектр УФ» («ультрафиолет») и «Спектр-М» (миллиметровый диапазон). Также активно развивается астрохимия, у нас одни из лучших лабораторий в мире. И нет никаких сомнений, что работа российской группы спутников в сочетании с трудами «наземных» ученых поможет внести ясность в главный, быть может, вопрос Земли: одиноки ли мы во Вселенной?

Михаил Мельников

Изображение на обложке: Freepik