Беспилотный транспорт: прогресс или угроза?

В конце прошлого года на северо-востоке Москвы проходили несколько этапов тестирования первого в России беспилотного трамвая. После успешно прошедших испытаний столичная мэрия объявила о подготовке второго проекта. А в течение двух лет планируется перевести в беспилотный режим ¾ трамвайных маршрутов столицы. Является ли этот план поводом для оптимизма или для тревоги? В этой статье «ПОИСК» попробует разобраться.

Когда появились первые беспилотные транспортные средства?

Последние несколько лет тема беспилотного наземного транспорта постоянно на слуху. Противоречивые оценки, энтузиазм и опасения объединяют инженеров, IT-технологов, предпринимателей, юристов и чиновников в общей оживленной дискуссии вокруг этой технологических диковинок. Но насколько в действительности они новы?

Впервые рельсовый самоуправляемый транспорт появился в Японии еще в 1970-е годы! В следующее десятилетие технология внедрялась во Франции и в Великобритании.

Так, в городе Лилль на севере Франции сегодня действует сеть полностью беспилотного подземого транспорта, который стали строить еще в начале 1980-х годов. Лилльский метрополитен включает две линии общей протяженностью около 45 километров, на которых открыты 66 станций, ежегодно им пользуется около 100 миллионов человек.

С 1987 года действуют беспилотные поезда и в Лондоне. На легких линиях метро, соединяющих Лондонский Сити и Канэри-Уорф – бизнес-квартал на восточной периферии города. Доклендское легкое метро – так называется автоматическое метро в столице Великобритании – состоит из трех линий с расположенными на них 45 станциями. Дневной поток пассажиров превышает 300 тысяч человек.

А метрополитен в Копенгагене, появившийся только в 2002 году, изначально проектировался с беспилотными подвижными составами. Кстати, на международной конференции 2008 года копенгагенское метро по стабильности работы, безопасности и удобству было признано лучшим в мире.

Знакомы беспилотные технологии и не только рельсовому транспорту. Еще в 1986 году транснациональная корпорация Daimler-Benz задумала проект с поэтичным названием «Прометей», целью которого было создание первого беспилотного автомобиля. Проект разрабатывался почти девять лет и, наконец, в 2004 году по автобану, соединяющему Мюнхен и Копенгаген, проехал первый колесный беспилотник, который затем благополучно вернулся обратно.

Сегодня беспилотные транспортные средства циркулируют по городским магистралям во многих странах мира: в Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Китае и др. Главным образом речь идет об общественном транспорте. При этом на сегодняшний день за движением беспилотных транспортных средств всегда наблюдает человек, готовый взять ситуацию под контроль. Он либо находится в кабине водителя, либо следит за движением дистанционно. «Например, в Стокгольме за беспилотными автобусными маршрутами, действующими с 2018 года, наблюдает оператор, который может в случае чего отключить автоматическую систему и перейти на ручное управление», - рассказывает философ Алексей Яковлев, автор статьи «Этические проблемы, связанные с внедрением беспилотного транспорта в городах, и возможные пути их решения».

Где в России можно прокатиться на беспилотном транспорте?

В России разработками в области беспилотной техники активно занимаются несколько компаний, в частности, «Яндекс» и «Сберавтотех», которые уже достигли некоторых результатов.

Одним из значимых достижений стали доставщики «Яндекса» - компактные беспилотные машинки, развозящие заказы из ресторанов, магазинов и проч. Роботы-доставщики оснащены камерами, лидарами и датчиками и могут избегать препятствий и проворно перемещаться в городской среде. Управляют ими через облачную платформу, пока заказчики отслеживают перемещение робота через приложение. Впервые появившиеся в 2019 году, эти устройства стали обретать популярность и распространились в нескольких городах России, включая Москву, Казань, Сочи. Перспективы развития этих шестиколесных курьеров связаны с улучшением их автономности, расширением географии использования и интеграцией с другими сервисами «Яндекса».

Развиваются и проекты, связанные с грузовым и пассажирским беспилотным транспортом. Например, осенью 2024 года после успешных испытаний на трассе Москва-Санкт-Петербург запустили движение беспилотных автомобилей категории «С» и «Е» – это одиночные грузовые транспортные средства и грузовики с полуприцепом. В этом году их число планируется увеличить до 93.

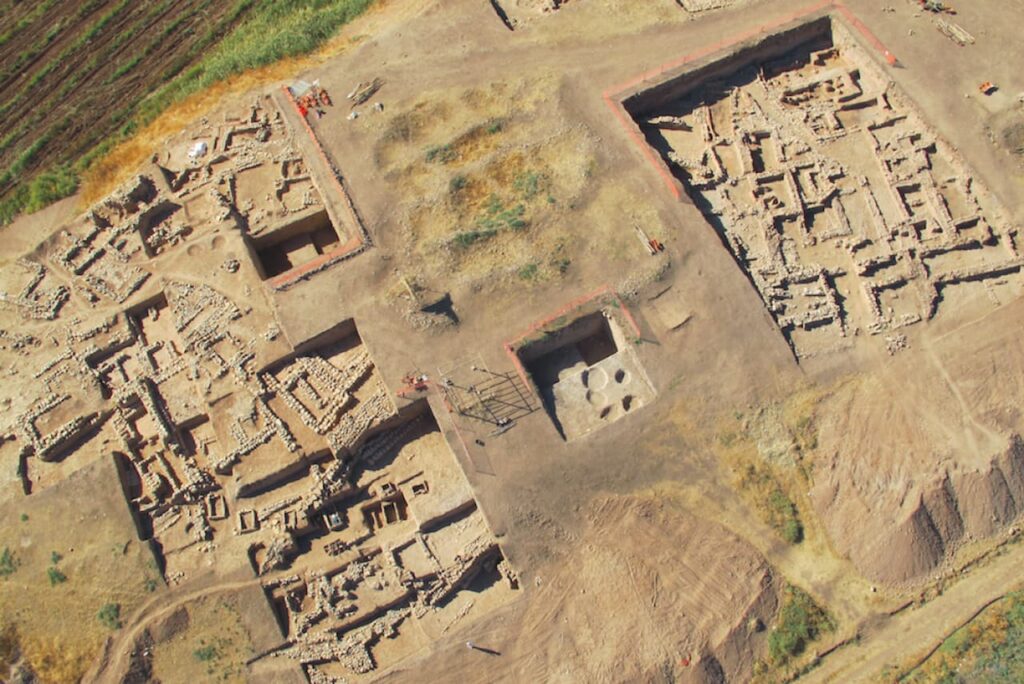

А в городе Иннополис в республике Татарстан несколько лет назад запустили беспилотное такси. В мае прошлого года благодаря работе инженеров магнитогорского стартапа «Автономные робототехнические системы» и Центра беспилотных технологий Университета Иннополис там появился и первый в России беспилотный электробус, следующий по маршруту протяженностью 3 километра.

Перспективы распространения беспилотников в столице начали обсуждать вслед за запуском первого электробуса в Иннополисе, и уже летом 2024 года провели первые испытания беспилотного трамвая, курсирующего в районе Строгино. Успех этих испытаний воодушевил столичную мэрию, которая в настоящее время готовит проект второго беспилотного трамвая в Москве.

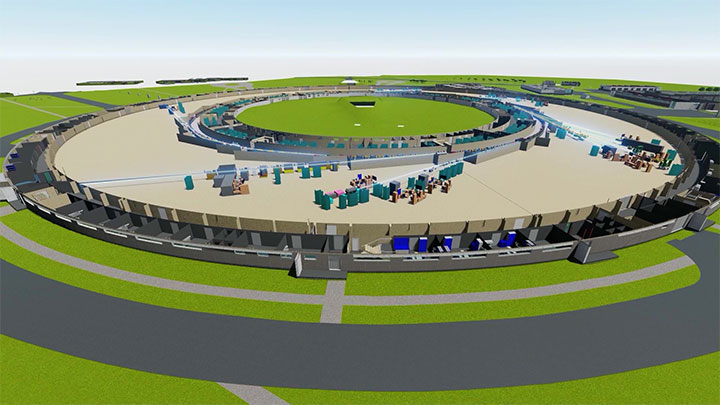

А на одной из недавно прошедших конференций специалисты из Московского политехнического университета обсуждали возможность внедрения беспилотных автобусов на кольцевых маршрутах Москвы: по Садовому, 3-му транспортному и по МКАД. Как объяснили участники конференции, такая задача технически осуществима: современные технологии позволяют запускать колесные беспилотные автомобили по простым траекториям.

Впрочем, за всеми этими машинами так или иначе следит живой оператор: ведь «беспилотный» вовсе не значит функционирующий сам по себе, без участия человека.

Шесть уровней автономности

Людей, далеких от транспортной индустрии, термин «беспилотный транспорт» нередко вводит в заблуждение. Давайте же разберемся, что имеют в виду, говоря о беспилотном транспорте, специалисты. Согласно официально принятой классификации, существует шесть уровней автономности транспорта.

- Нулевой уровень предполагает полное отсутствие автоматических систем управления. Примером может быть обычный легковой автомобиль или автобус середины ХХ века.

- Первый уровень. К нему относятся автомобили с системой круиз-контроля – устройства, позволяющего поддерживать скорость автомобиля без участия водителя. Устройство было запатентовано в 1955 году в США, а первые автомобили со встроенным круиз-контролем начали выпускать с 1970-х годов. В России подобные машины начали появляться на дорогах еще в 1990-х годах.

- Второй уровень. Сюда относятся многие современные модели автомобилей, оснащенные парковочным ассистентом и функцией удержания полосы.

- Третий уровень. Машинаможет переходить в режим самоуправления в определенных ситуациях, например, находясь в пробке или на автобане. Но водитель тем не менее всегда должен быть готов отреагировать на сигнал тревоги.

- Четвертый уровень. К этой же категории принадлежат примеры, о которых говорилось ранее в этой статье. Вам также могли встречаться перронные автобусы-шаттлы, перевозящие пассажиров в аэропорту. Такие машины «самоуправляются» в пределах так называемых геозон – территорий, внутри которых намечена траектория движения беспилотника. При этом оператор, живой человек, в любой момент может деактивировать режим автопилота. И как только беспилотник оказывается за пределами геозоны, управление уже полностью переходит в руки человека.

- Пятый уровень. Лишь на нем транспорт становится «беспилотным» в том смысле, который чаще всего вкладывают в это слово обычные люди. На пятом уровне автономностичеловек уже не принимает никакого участия в управлении движущимся транспортом. Однако таких транспортных средств на сегодняшний день еще не существует.

Текущие дискуссии о беспилотном транспорте, как правило, касаются транспорта четвертого и пятого уровней автономности, которые при современном темпе развития техники вполне могут быть достигнуты в обозримом будущем.

Проблемы и перспективы беспилотного транспорта

Итак, ясно, что автоматизированный транспорт существует уже довольно долгое время. Почему же эта тема вдруг стала особенно злободневной? Возможно, причина этого – несчастные случаи с участием беспилотных средств передвижения. Достаточно вспомнить хотя бы нашумевшую историю с беспилотным такси Cruise, сбившим женщину в Сан-Франциско летом 2023 года, или случай, обсуждавшийся в июле прошлого года, с роботакси Waymo, которое двигалось по встречной полосе и не останавливалось на красный сигнал светофора.

Дальнейшее развитие и массовое внедрение беспилотного транспорта сегодня сопряжено с разрешением не только технических, но и правовых и даже этических проблем. При этом для каждой разновидности беспилотного транспорта – общественного или личного, колесного или рельсового – проблемы будут разные.

С общественным транспортом дела обстоят несколько проще, чем в других случаях, поскольку эти транспортные средства движутся по одному и тому же маршруту в фиксированные промежутки времени. Недаром именно эта разновидность беспилотников появилась самой первой и именно для нее – в отличие от личного транспорта – уже сегодня технически возможен переход на 5-й уровень автономности.

С другой стороны, чем более разветвленная и нагруженная транспортная сеть существует в городе, тем сложнее в нее интегрировать беспилотники. «Одно дело, если сразу строить беспилотную систему – тогда процесс внедрения беспилотников может проходить довольно быстро. Но интегрирование беспилотников в уже имеющуюся транспортную инфраструктуру гораздо сложнее», – говорит Алексей Яковлев. По его словам, даже для рельсового транспорта такая задача связана с непреодолимыми трудностями: «Невозможно просто запустить беспилотный подвижный состав в инфраструктуру, рассчитанную на обычные поезда».

Поэтому, например, на старых, центральных линиях лондонского метрополитена до сих пор ездят поезда, управляемые людьми, в то время как периферийные линии, которые изначально строились под беспилотные подвижные составы, эксплуатируются уже больше тридцати лет. По той же причине в России первый беспилотный общественный транспорт появился не в крупном городе, а в небольшом населенном пункте.

Есть и другая проблема: помимо технической составляющей необходимо подготовить правовую базу, предусматривающую порядок использования беспилотного транспорта, в том числе в критических ситуациях. А с введением транспорта 5-го уровня автономности перед нами встает вопрос почти философского толка: способна ли машина мыслить, а следовательно, нести ответственность и быть субъектом права?

Кстати, на сегодняшний день в мире существует единственный национальный закон о беспилотном транспорте: его ввели в Германии в 2021 году. Вместо привычного термина «водитель» закон вводит понятие «лица, осуществляющего технический надзор»: речь идет о человеке, который отвечает за деактивацию системы в критических ситуациях и должен перенимать управление при пересечении геозон. Аналогичные законопроекты готовятся в Великобритании и Нидерландах. Присоединится ли Россия к беспилотному движению – покажет время. На данном этапе настрой специалистов и административных органов довольно позитивный, а располагаемые нами технические возможности позволяют делать оптимистичные прогнозы.

Наира Кочинян

На обложке: испытания беспилотного трамвая Центром развития электротранспорта и беспилотных технологий. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»