Научно-познавательный туризм в России: куда отправиться и чт...

Приближаются майские праздники и долгожданное лето, а это означает, что нас ждут выходные, каникулы, отпуска и отдых, который можно провести с пользой. Научные музеи и интерактивные выставки, познавательные лабораторные практикумы для детей и взрослых и уникальные промышленные предприятия, которые открывают двери для посетителей… Научно-познавательный туризм позволяет не только отвлечься от повседневных забот, но и получить новую информацию из области научных знаний, изложенную в легком и увлекательном формате. Предлагаем взглянуть на основные направления научно-познавательного туризма в стране и узнать, где можно совместить приятное с полезным….

В путешествие за знаниями: от Петровской эпохи до наших дней

Трудно поверить, но научно-познавательному туризму в России уже более 300 лет. Первым научным музеем в нашей стране считается Кунсткамера, что в дословным переводе с немецкого означает «кабинет редкостей». Основанная императором Петром I «для поученья и знаний о живой и мертвой природе…», Кунсткамера была открыта для посещения публики в 1714 году. Интересно, что царь, заботившийся о просвещении подданных, издал указ о бесплатном посещении Кунсткамеры. На момент открытия музей включал гербарий, коллекции минералов, книг, образцов древесины, оружия и различных инструментов. Сегодня Кунсткамера — современный научно-просветительский центр, в котором по-прежнему представлены уникальные коллекции, в первую очередь этнографические.

История московских музеев тоже началась в XVIII веке, когда в 1791 году при Московском университете был организован кабинет естественной истории, куда вошли коллекции минералов и растений. Со временем кабинет превратился в один из лучших музейно-выставочных комплексов страны — Зоологический музей, который и сегодня существует в составе МГУ.

Небольшие кабинеты редкостей с коллекциями минералов и гербариями открывались в России с конца XVIII века, часто при гимназиях и училищах. Тогда же родилась и традиция познавательных экскурсий, во время которых педагоги выезжали со своими учениками на природу для изучения естественных наук. В изданном в 1804 году «Школьном уставе» помимо выездов на природу рекомендовалось также посещать ремесленные мастерские и предприятия, чтобы ученики могли ближе познакомиться с производством. К концу XIX века среди образованных слоев общества популярны стали и познавательные путешествия в интересные регионы Российской империи, напоминавшие гран-туры европейской аристократии. Так, например, Крымский горный клуб, появившийся в 1890 году, проводил учебные и познавательные экскурсии по полуострову, а Российское общество туристов, организованное в 1895 году, устраивало экскурсии по крупным городам страны и горным регионам с интересными природными достопримечательностями — таким, как Кавказ, Урал и Крым.

При активном участии научного сообщества и меценатов музейное дело в царской России расширялось, и к 1917 году в стране уже насчитывалось около 500 музеев. В советский период их количество увеличилось, а во всех крупных городах для старших школьников обязательно проводились экскурсии на предприятия: такие поездки не только расширяли знания о научном и техническом потенциале страны, но и помогали определиться с будущей профессией. Сейчас экскурсии на действующие предприятия тоже популярны и относятся к категории активно развивающегося промышленного туризма. Например, предприятие «РусГидро» принимает туристов на Чиркейской ГЭС: это самая высокая в России арочная плотина высотой 232 метра, которая расположена на реке Сулак в Дагестане. Здесь можно посетить музей и попасть на экскурсию по уникальному объекту: со смотровых площадок открывается головокружительный вид на плотину и водохранилище гидростанции.

Современный научно-познавательный туризм в России – это разнообразные виды отдыха, во время которого можно посетить музеи, объекты, мероприятия и маршруты, связанные с наукой, инновациями и техническими достижениями в разных отраслях промышленности. В 2023 году в рамках Десятилетия науки и технологий в России была принята Концепция развития научно-популярного туризма на период до 2035 года, и это, несомненно, стало стимулом для создания новых интересных программ и маршрутов, для открытия новых и модернизации имеющихся музеев. Итак, как можно получить знания в путешествиях по России и какие основные направления научно-познавательного туризма доступны сегодня?

Музеи: нестареющая классика

Самым известным, привычным и популярным направлением научно-познавательного и туризма в России, конечно же, остаются музеи. Они есть в каждом крупном городе, а разнообразная тематика от минералогических и зоологических фондов до редких тематических коллекций позволяет выбрать направления по душе. Во многих крупных городах есть музейные и познавательные центры, ориентированные на детей и подростков — например, планетарии или интерактивные музеи естественных наук. Ну а серьезные научные коллекции можно увидеть в крупных музеях при Российской Академии наук или ведущих университетах страны. Приведем несколько интересных примеров.

- Музей Мирового океана — несколько объектов и филиалов с основным центром в Калининграде. В состав музейного комплекса входят не только выставочные залы с потрясающими коллекциями морских животных, геологических образцов и моделей судов, но и научно-исследовательские суда, маяки, подводный парк и историко-культурные центры, посвященные кораблестроению.

- Музей вулканов «Вулканариум» в Петропавловске-Камчатском. Это современный интерактивный научно-популярный музей, посвященный вулканам полуострова Камчатка и мира, где можно ознакомиться с геологическими материалами и увидеть действующие модели лавовых потоков.

- Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, город Калуга. Уникальный музейный комплекс был создан еще в 1967 году при участии Сергея Павловича Королева и Юрия Алексеевича Гагарина, и сегодня его дополняет новое современное здание, открытое в 2021 году. Это научно-образовательный центр, где собрана богатейшая коллекция экспонатов, связанных с развитием отечественной космонавтики: здесь можно увидеть ракеты, спутники, спускаемые аппараты, побывать в астрономической обсерватории и попробовать свои силы на симуляторе процесса стыковки космического корабля «Союз» и Международной космической станции.

Промышленный туризма: как это делается?

Это направление стремительно набирает обороты. Осознав маркетинговый и рекламный потенциал такой деятельности, российские предприятия все активнее вовлекаются в научно-познавательную деятельность, открывая двери на производства и организуя корпоративные музеи. Расскажем о нескольких удачных примерах в этом направлении.

- Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», города Березники и Соликамск, Пермский рай. Современные музейные комплексы с интересными геологическими экспонатами, где можно узнать историю развития калийной промышленности и познакомиться с работой рудников Верхнекамского месторождения.

- «АТОМ»: Музей атомной энергии на ВДНХ, Москва. Современный музейно-выставочный центр, созданный при поддержке госкорпорации «РОСАТОМ». В музее действуют как временные выставки, так и постоянные экспозиции, посвященные советскому атомному проекту, развитию атомной энергетики и технологиям XXI века. Здесь можно прикоснуться к истории, узнать, как работает ядерный реактор, и посетить «Атомариум» — экспозицию с потрясающе увлекательными экспонатами и лабораторией. Кроме этого, в музее «АТОМ» можно поучаствовать в мастер-классах, квизах, квестах и разнообразных тематических мероприятиях.

- Музей энергетики им. В. П. Божедомова – корпоративный музей «Дальневосточной генерирующей компании», город Хабаровск. Посетителей музейного комплекса ждет история научных открытий и технических достижений в сфере энергетики и экспонаты, связанные с развитием приборостроения и машиностроения в этой сфере.

- Информационно-выставочный центр АО «Пигмент», город Тамбов. Это современный комплекс, рассказывающий историю развития предприятия химической промышленности, где проводят экскурсии, интерактивные занятия в научной лаборатории и увлекательные мастер-классы.

- Музей нефтяной компании ПАО «Лукойл», Москва. Комплекс задумывался как корпоративный музей, но на выставке можно узнать не только о прошлом и настоящем крупного добывающего предприятия, но и проследить историю развития отечественной нефтяной индустрии, познакомиться с современными технологиями и достижениями в этой сфере.

К месту событий: научные объекты и уникальные события

В России есть действительно уникальные научно-познавательные объекты, но их посещение потребует длительного путешествия. Тем не менее расскажем о некоторых из них.

- Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН), Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская республика. Объект входит в научно-популярный маршрут «Парк темного неба», в рамках которого можно увидеть самый большой в мире радиотелескоп РАТАН-600, посетить планетарий, музей аланской истории и культуры, а также побывать на потрясающе красивой ночной экскурсии с обзором звездного неба. Увидеть радиотелескоп РАТАН-600 можно и без экскурсии, просто приехав на объект.

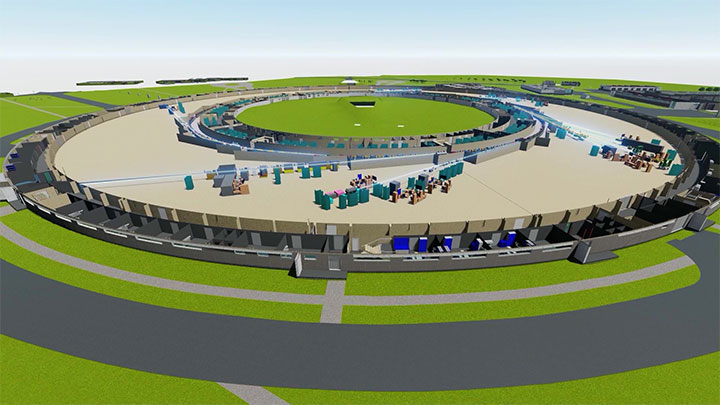

- Космодром «Восточный» корпорации «Роскосмос», Амурская область. Поклонники ракетно-космической отрасли могут побывать на настоящем космодроме, посетить музей, стартовый комплекс, увидеть вблизи ракету перед запуском и даже сам старт в космос, если согласуют свое посещение с датой этого события: в текущем 2025 году запуски на космодроме «Восточный» запланированы на лето и осень.

С рюкзаком за плечами: научно-познавательные походы и экспедиции, научные волонтерские программы

Такие поездки займут не один день, и их можно с полным правом назвать полноценной научной экспедицией. Для путешествий по некоторым маршрутам нужна хорошая туристическая подготовка. Но результат того стоит! Вот только несколько примеров увлекательнейших научно-познавательных турмаршрутов.

- Палеонтологическая экспедиция по геопарку «Ундория» на базе Ундоровского палеонтологического музея имени С. Е. Бирюкова, село Ундоры, Ульяновская область. На выбор представлено несколько маршрутов, в ходе которых вы совершите увлекательное путешествие в прошлое, в мир юрского и мелового периодов, и сможете найти окаменелые останки животных прошлых эпох. Ну и конечно, в самом музее работают экспозиции с палеонтологическими и геологическими коллекциями.

- Археологические раскопки на территории полуострова Крым в сезоне 2025 года: территория поселения «Кыз-Аул» и русской крепости «Керчь». Чтобы попасть в состав археологической экспедиции, нужно пройти строгий отбор и быть готовым к настоящей работе и жизни в полевых условиях. Бонусом станет бесценный опыт и незабываемые впечатления на всю жизнь.

- Участие в смене эколого-просветительского лагеря «Заповедное дело РГО» на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Участников проекта ждет работа по сбору данных, их камеральной обработке, а также познавательная научно-просветительская программа. Это одна из многочисленных молодежных программ Русского географического общества, список которых обновляется каждый полевой сезон. И кстати, прием заявок по многим проектам на лето 2025 года еще ведется.

***

Думаем, что после прочтения статьи у вас не осталось сомнений в том, что в России поклонникам науки есть на что посмотреть. И хотя музейные комплексы представлены более широко, научно-познавательные экспедиции и многодневные туры также активно развиваются, а новые маршруты появляются каждый сезон. Как страна с богатейшим научно-техническим потенциалом Россия имеет для развития научно-познавательного туризма практически неограниченные перспективы. И в наших следующих обзорах мы продолжим знакомить вас с его маршрутами.

Ольга Фролова

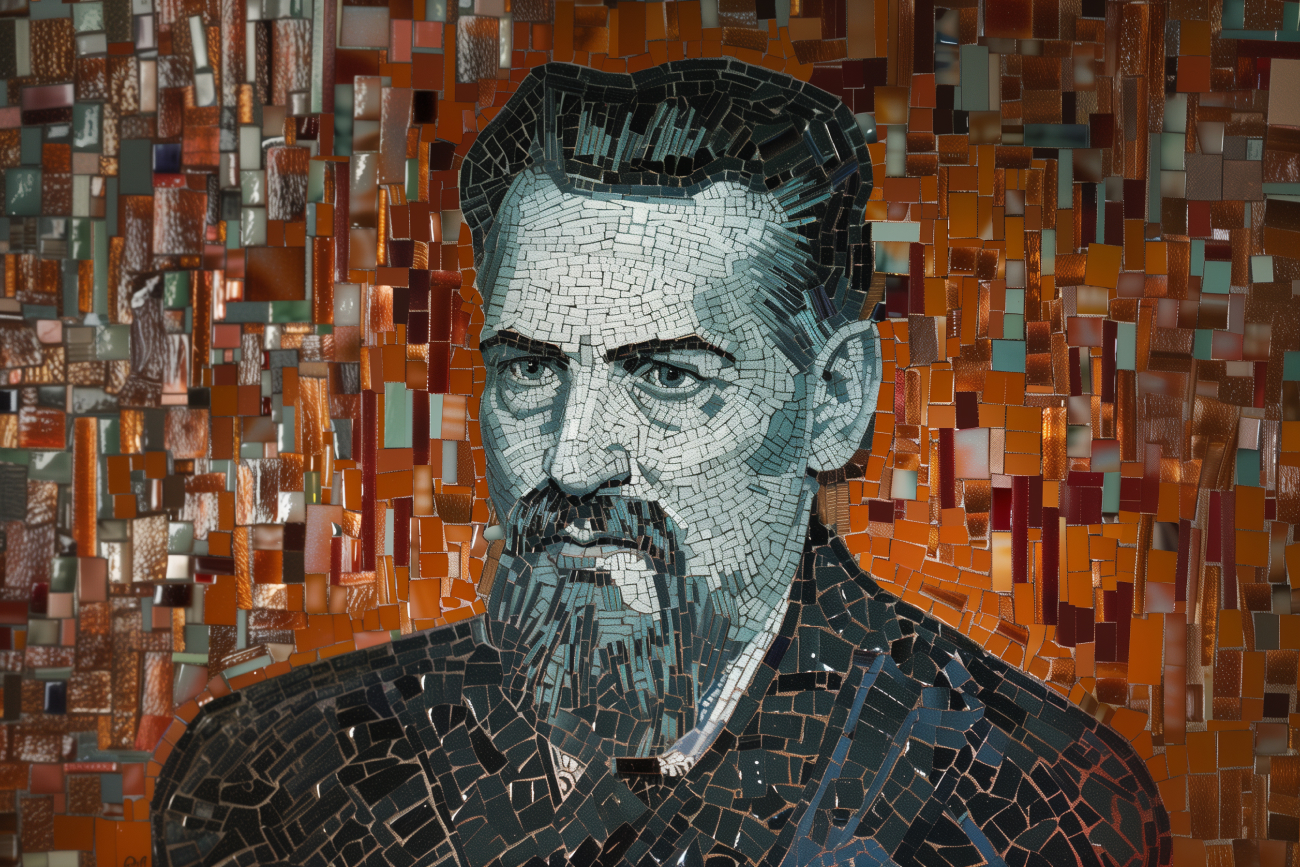

Изображение на обложке: Музей «АТОМ»

Золото скифов: в каких регионах России сегодня идут раскопки...

Скифы – один из тех народов, чья история до сих пор окутана мифами и тайнами: несмотря на то, что активные научные исследования в этой области идут более 250 лет, вопросов меньше не становится. Археологи, культурологи и генетики до сих пор пытаются выяснить, откуда же в Великой степи от Крыма до Китая появился этот народ, и по какой причине исчезли загадочные воины-кочевники, которые хоронили своих царей в огромных курганах, часть из которых до сих пор не изучена и, вероятно, даже и не найдена. Почему исчезли скифы, где сегодня живут их потомки и в каких регионах России археологи ведут раскопки скифских курганов?

Кто такие скифы и откуда они появились?

Скифы, появившиеся в Причерноморье в VII веке до нашей эры, обитали по соседству с греками, поэтому многое из того, что мы знаем о жизни этих кочевников, известно из произведений античных авторов, преимущественно из трудов Геродота. И даже само слово «скифы» – это греческий термин: сами кочевники называли себя «саки». Споры о происхождении скифов не утихают до сих пор, а наиболее вероятными считаются две версии: азиатская, подразумевающая приход скифов из степных районов Азии, и европейская, или автохтонная, согласно которой скифы сформировались в Причерноморье и, возможно, вышли из недр срубной культурно-исторической общности.

Геродот, которого нередко называют «отцом истории», предполагал, что скифские племена, которые говорили на североиранском наречии, пришли из глубин Азии: в V веке до нашей эры под термином «Азия» греки понимали регион, включающий полуостров Малая Азия и территории, лежащие к югу и юго-востоку от Каспийского моря.

Так называемые царские курганы – захоронения скифской знати, обнаруженные на территории Алтая и Тывы и датируемые IX–III веками до нашей эры – подтверждают азиатскую версию происхождения скифов. И более древняя датировка сибирских курганов, и сравнительный анализ артефактов – все указывает на близость скифов с азиатскими культурами.

Вместе с тем знаменитые строки Александра Блока о скифах как об азиатах «с раскосыми и жадными очами» – не более чем поэтическая метафора. В те времена регион, который Геродот называл Азией, населяли не монголоидные племена, а преимущественно народы, близкие к персам и мидийцам, то есть европеоиды.

По мнению антропологов, в период с VII века до нашей эры по V век нашей эры в земледельческих районах Центральной Азии преобладали представители европеоидных рас, а в районе Семиречья и Приаралья встречались монголоидные популяции. Генетика же скифских племен была весьма неоднородна: высокая мобильность кочевников и значительная территория Скифии сказалась на разнообразии населения. Исследования останков скифов показали, что они имеют генетическое сходство с популяциями Северной Европы, Южной Европы, Северного Кавказа, а также имеют общие черты с населением Дальнего Востока и Центральной Азии.

Как же степным кочевникам удалось занять такие большие территории и просуществовать на них так долго? Несмотря на то, что расцвет Скифии пришелся на VII–III века до нашей эры, в общей сложности племена скифской культуры просуществовали с IX века до нашей эры по III век нашей эры: это солидный срок.

Военные успехи скифов

Мобильность и отличное владение оружием – основа военного успеха и процветания скифских племен. Люди Скифии жили в буквальном смысле на колесах, а все их имущество умещалось в повозках. Они быстро кочевали по огромным евразийским степям, не были привязаны к поселениям, которые были единичными, и не зависели от запасов пищи: лошади, их основной источник мяса и молока, всегда были с ними. По этой причине скифских кочевников не смогла победить даже армия Дария I – царя державы Ахеменидов, могущественного персидского государства, которое занимало территорию современных Турции, Сирии, Египта, Ирана, Ирака, Туркмении, Афганистана и Пакистана.

Когда в VI веке до нашей эры персы двинули свои войска в Причерноморье, скифы просто ушли от них вглубь Великой степи, засыпая за собой колодца с водой. Дарий I призывал их к сражению, но тщетно: царю пришлось вернуться из провального похода, пошатнувшего его власть. А отступление скифов стало, возможно, первым в истории случаем применения тактики «выжженной земли», когда отступающая сторона оставляет противнику непригодную для выживания территорию.

Тактическая мудрость скифов впечатляет еще сильнее, если учесть, что они были искусными воинами. Незадолго до того, как на них ополчился Дарий I, скифы едва не захватили Египет. «Отец истории» описывает успешный поход скифских племен на юг через Переднюю Азию до границ Египта в VII столетии до нашей эры: фараону Псамметиху I пришлось выехать навстречу кочевникам с богатыми дарами и уговаривать их не двигаться дальше. И это не античная легенда: факт скифского похода на юг подтвержден современными историками.

Также есть сведения о встрече скифов с армией Александра Македонского в IV веке до нашей эры. Во время похода в Азию войска царя столкнулись в Семиречье со скифами, или саками, как в то время называли племена южных окраин. После небольшого сражения, в котором македоняне одержали победу, Александр отказался от дальнейших действий против скифов и пошел на мировое соглашение.

Интересные факты о Скифии и ее обитателях

Труды античных ученых и анализ обнаруженных археологами скифских артефактов позволили нам многое узнать о загадочных кочевниках прошлого. Мы собрали самые интересные и научно подтвержденные факты о скифах.

1. Скифы были купцами Великого шелкового пути. Скифы были воинственным кочевым, но отнюдь не диким варварским народом: они активно торговали с греками Причерноморья и даже обслуживали северные участки Великого шелкового пути. На это указывают и сведения Геродота, и многочисленные артефакты греческого, персидского и китайского происхождения, найденные в скифских курганах. Известно, что скифы продавали грекам мед, зерно, рыбу, шкуры животных, а также активно участвовали в работорговле.

2. Изысканные «скифские» украшения сделаны греками. Не хочется умалять ремесленных достоинств древних скифов, они действительно были искусными мастерами, но самые изысканные ювелирные изделия в зверином стиле были выполнены греками. Среди них и знаменитая золотая пектораль тончайшей работы, найденная в 1971 году при раскопках кургана Толстая Могила на территории Днепропетровской области Украины и изображающая сцены из мирной жизни скифов, сказочных грифонов и диких зверей. Скифская знать заказывала у мастеров-эллинов украшения, оружие и сосуды, но все они были выполнены в характерной «скифской» зооморфной стилистике. Эта культурная особенность скифов отражает не только их представления о прекрасном, но и является частью их мировоззрения, в том числе и мифологии: различные животные принадлежали к разным мирам и отражали концепцию мироздания кочевников.

3. Женщины-амазонки. В трети всех найденных захоронений скифских женщин обнаружено боевое оружием, а на телах погребенных имеются следы ранений, характерных для боевых действий. Похоже, что дамы из скифских племен нередко участвовали в сражениях наравне с мужчинами.

4. Не только кочевники, но и земледельцы. На окраинах скифских владений, в лесостепной зоне, жили племена, которые вели оседлый образ жизни и занимались земледелием. Об этом говорится в трудах Геродота, а исследования генетиков подтверждают этот факт: рацион людей из некоторых регионов отличался от пищи основной части кочевников большим количеством зерновых.

5. Занимались селекцией лошадей. Скифские племена не просто владели огромными табунами лошадей, но и были селекционерами. По сравнению с дикими сородичами скифские скакуны имели ряд генетических особенностей. Они были более скоростными, имели мощную мускулатуру, могли долго обходиться без воды и давать много молока – по всем этим качествам скифы вели целенаправленный отбор, выводя скот, соответствующий их нуждам.

6. Скифская триада. Скифский суперэтнос объединял разные племена на огромной территории, поэтому в генетическом плане они были не совсем однородны. Для идентификации захоронений археологи определили три ключевых показателя, которые говорят о принадлежности артефактов к скифской культуре. Это так называемая скифская триада: характерное вооружение, особенности конской амуниции и «звериный стиль». Для прикладного искусства скифов характерны сюжеты с изображениями оленей, хищных кошек и птиц, которыми украшали ювелирные изделия, одежду, предметы быта, оружие и конскую сбрую.

География скифских курганов

Точное количество найденных скифских курганов назвать невозможно. Только на территории Крыма было исследовано около 600 захоронений скифской знати, а на Алтае и в Тыве в общей сложности более 1300 курганов, и это еще не окончательная цифра. А ведь кроме курганов в этих регионах они есть еще и в северном Причерноморье, в Поволжье, на Кавказе, на юге Сибири, на территории Казахстана. Новые погребения находят регулярно, в основном это происходит в Крыму и Тыве, а география основных регионов с наибольшей концентрацией скифских курганов выглядит следующим образом.

- Северное Причерноморье (Россия и Украина). Здесь на протяжении пяти веков был политический и культурный центр Скифии, поэтому в Крыму и междуречье Дона и Днестра сосредоточено так много царских курганов. Захоронения в этом скифском регионе начали исследовать еще в первой половине XIX века, а основная археологическая работа была проведена советскими учеными. Но до сих пор на территории Крыма находят новые курганы, в том числе и позднескифского периода, когда на полуострове со II века до нашей эры по II век нашей эры существовала Тавроскифия – государство с центром в Неаполе Скифском, населенное скифами, таврами и греками.

- Алтайские горы (Россия и Казахстан). Ключевая особенность алтайских курганов – нахождение их в регионе вечной мерзлоты, которая обеспечила потрясающую сохранность не только мумий с кожей и татуировками на ней, но даже изделий из шерсти и ткани. На территории Алтая еще во времена царской России были обнаружены скифские курганы и проводились первые раскопки под руководством археолога и востоковеда Василия Васильевича Радлова. Он же обнаружил и Берельские курганы на территории Казахстана. Но основные полевые работы проводились учеными в советский период: под руководством Михаила Петровича Грязнова и Сергея Ивановича Руденко в разные годы была раскопана серия Пазырыкских курганов. Древняя повозка из дерева, головные уборы для лошадей с рогами и амуниция с замысловатыми орнаментами, различные ковры, потрясающе красивая обувь и одежда древних кочевников – эти и многие другие уникальные вещи из пазырыкских курганов находятся сегодня в Эрмитаже. А в 1990-е годы новосибирские ученые обнаружили и исследовали захоронения на плато Укок, где была найдена знаменитая «алтайская принцесса».

- Республика Тыва (Россия). Последние громкие находки курганов скифского периода в России были сделаны как раз в Тыве – в той части республики, которая получило название «Долина царей». Первые захоронения были обнаружены здесь еще в 1970-х годах. Древнейший из найденных на данной территории курганов, Аржан-1, датируется IX-VIII веками до нашей эры. Предварительные генетические исследования найденных в Тыве останков указывают на родство этих людей с обитателями курганов Синьцзяна в Китае. На протяжении последних 7 лет полевые работы в Тыве ведутся под руководством Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН, а о последних находках прошедшего полевого сезона можно почитать здесь.

- Китай. На северо-западе Китая тоже жили скифы или близкие к ним в культурном плане племена. В китайских письменных источниках VII века до нашей эры имеются упоминания о скифских кочевниках этого региона, а значительное количество захоронений, найденных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, датируется VI–IV веками до нашей эры.

Масштабные полевые исследования скифских захоронений ежегодно проводятся в Крыму и в Долине царей в Тыве. Кроме этого, археологические работы в последние годы проводились на территории Воронежской области, в Ставропольском крае, в Новосибирской области и в Алтайском крае.

Скифские артефакты, обнаруженные в ходе полевых работ, отправляются для дальнейшего изучения в лаборатории. В исследованиях принимают участие физики, математики, молекулярные биологи, специалисты по дендрохронологии и исторической генетике. О том, как работают эти ученые можно почитать здесь.

В каких музеях России можно увидеть скифские артефакты

Чтобы прикоснуться к истории кочевников Великой степи, можно посетить музеи, в которых хранятся коллекции артефактов скифской эпохи. И вот наиболее ценные из них.

- Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. В скифской коллекции этого музея содержатся уникальные находки из курганов Причерноморья и Алтае-Саянского региона. В том числе здесь хранится уникальный шерстяной ковер с орнаментом из животных и всадников на лошадях, найденный в пазырыкских курганах Алтая во время экспедиции 1949 года под руководством Сергея Руденко. Это старейший ворсовый ковер в мире, который выполнен в узелковой технике на тканой основе на рубеже V-IV веков до нашей эры.

- Москва, Государственный исторический музей. В коллекции есть интересные предметы вооружения, украшения и конного снаряжения из курганов Причерноморья, Волжского региона и Кавказа.

- Горно-Алтайск, Национальный музей Республики Алтай им. Андрея Викторовича Анохина. Здесь в специальной камере с контролем температурного режима и влажности находится знаменитая «принцесса Укока» – мумия молодой женщины пазырыкской культуры скифского периода, найденная на Алтае в 1993 году.

- Кызыл, Республика Тыва, Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр. Если учитывать чистый вес золота, а это более 20 килограмм, то музей в Кызыле является хранителем самой ценной скифской коллекции в России. Здесь хранятся находки из Долины царей с обилием золотых украшений: вооружение, ювелирные изделия, предметы одежды, снаряжения.

Почему исчезли скифы и в каких регионах России живут их потомки

Причина исчезновения скифов – до сих пор дискуссионная тема в научной среде. Известно, что их потеснили родственные сарматы. Эти ираноязычные племена были союзниками скифов и жили по соседству, но после ослабления Скифии в III веке до нашей эры сарматы стали совершать набеги на их территорию. А в IV веке нашей эры по Великой степи прокатилось нашествие гуннов – кочевников, которые захватили огромные территории от Волги до Рейна. После этого следы скифов исчезают: они становятся частью истории, затерявшись в гуще Великого переселения народов.

Причина упадка скифских племен, которые не смогли оказать достойного сопротивления соседям, пока не ясна. Это могли быть изменения климата степи, упадок правящей элиты или какая-то эпидемия. Известно, что пазырыкская культура на Алтае исчезла еще в III веке до нашей эры, а ученые предполагают, что возможной причиной этого могло быть сильное землетрясение.

Согласно генетическим исследованиям, современными потомками скифов и родственных им сарматов считаются осетины – ираноязычный народ Кавказа. Жители Тывы, Хакасии и Республики Алтай тоже унаследовали часть генов от скифских кочевников Алтае-Саянского региона.

Несмотря на огромное количество археологического материала, кочевники Великой степи не спешат открывать нам свои тайны, и точка в истории скифов еще не поставлена. Скифы исчезли с просторов Евразии почти два тысячелетия назад, но интерес к их истории и яркой самобытной культуре только растет. Остается надеяться, что рано или поздно ученые все же смогут разгадать главную загадку этих кочевников: почему же они исчезли?

Ольга Фролова

Изображения на обложке: Freepik; Wikimedia Commons